|

賴聲川在采訪中始終保持著風度翩翩,對每個提問都面帶笑容:“有時候問題提得越好,我的反饋也就越好。”

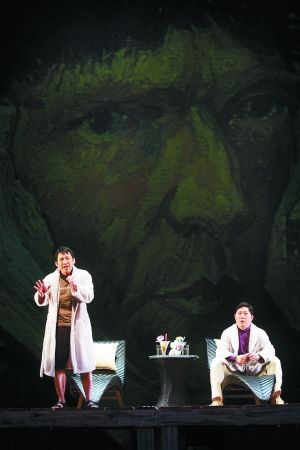

年初,《那一夜,在旅途中說相聲》在臺北舉辦彩排記者會。這部劇的整個故事在“背包客”屈中恒(左)和“六星級旅客”馮翊綱之間展開

■ 記者手記

前一陣,我在臺北觀看了賴聲川的第七部相聲系列作品《那一夜,在旅途中說相聲》,這部以旅行為主題的新戲基于他個人的旅行經驗創(chuàng)作而成:“幾十年來我走了很多地方,旅行日記攢成好幾大本,出版社數(shù)次邀我出版都沒有點頭,這一次把它們翻譯成了相聲。”

劇中的故事多來自賴聲川的親身經歷:在法國急中生智訂到了需要提前數(shù)月預訂的頂級餐廳鵝肝;在印度買到的車票是一節(jié)并不存在的車廂;多年前的不丹全國只有一個電話總機號……環(huán)游世界的奇聞逸事在追求極致享受的六星級旅客(馮翊綱飾),和為以迷路為目的的背包客(屈中恒飾)兩人之間一一展開。

8月,這部作品將登陸北京。生命就像一場燦爛的旅行,無論你是背包客還是“六星客”,都能看到美好的風景。如果你還沒有啟程,請盡快。

旅行愛背包客,也愛六星級

新京報:這次是怎么想到以旅行為主題的?

賴聲川:我不覺得有很多旅行經驗,但比起現(xiàn)在各種“旅行達人”,我發(fā)現(xiàn)還是能超過他們。我旅行的種類很多,有一種是很粗獷的,比如到印度,一個背包,晚上住哪兒不知道,有沒有水喝不知道,甚至喝下去就知道明天要生病了,但必須喝;另一種,有時候受邀會有五星級以上的招待。這兩種極端本身就像一個對話。

新京報:你更傾向于做背包客還是“六星客”?

賴聲川:我做哪個像哪個,都喜歡。住“六星級”看上去比較容易,其實有很多負擔,什么時候給小費、適當?shù)男≠M是多少、口袋的零錢夠不夠……種種壓力都有,行為還要符合“六星級”的要求。背包客更大的任務是適應、接受和忍耐,很好玩。

新京報:去一個陌生城市前你會查旅游攻略嗎?

賴聲川:其實有幾個非常好的、我們很愛的地方都是在網(wǎng)絡上找到的。這里面有學問,網(wǎng)絡上誰都說自己好,但很多措詞要搞清楚,跟看房地產一樣,一個地方寫光線佳可是沒有寫“朝南”,那是怎么回事?要真的能看懂所有資訊,還要對那個地方的人文和歷史有理解。

新京報:你現(xiàn)在出去旅行跟20年前比,心態(tài)上有變化嗎?

賴聲川:有很大變化。我至少是老鳥,知道怎么排隊排得快、去哪里找餐廳等等。但現(xiàn)在越來越少自己去旅行,都是有目的性的、工作上的,或者有人請。現(xiàn)在通常會有人接機,以前那種不確定性、探索性的狀況少一些。可惜。

行業(yè)理想的文化生態(tài)不需要明星

新京報:你的不少作品都由明星出演,你覺得明星話劇有加分和減分的地方嗎?

賴聲川:一個理想的文化生態(tài)不需要明星,但明星也可以來。這有點像在紐約,百老匯其實完全沒有明星,比如偶爾妮可·基德曼想演就來,她的薪水跟一般人是一樣的。接不接受?接受。就來。我覺得這個感覺非常對。

其實現(xiàn)在我碰到的不管臺灣、大陸明星,想演舞臺劇,要求都不會太高。如果一個社會演變成觀眾看到明星的名字才想進去看戲,這有點可惜。但現(xiàn)在距離這個狀況還蠻遠,所以需要有一些誘因讓觀眾進去。

新京報:大家普遍認為你是把“藝術”和“商業(yè)”結合得非常好的話劇導演。你怎么看待兩者的關系?

賴聲川:什么叫商業(yè)?我是學戲劇歷史的,莎士比亞就是商業(yè)的,他那個時代是完全商業(yè)競爭的時代,我們這個時代還沒有什么競爭,沒有說“我要跟誰打擂臺”。

新京報:有些先鋒話劇導演的受眾面就比較小。

賴聲川:我覺得這是每個人的個性問題。我的個性就是希望包容,希望打開,希望溝通。有的人的藝術個性是“我不在乎溝不溝通”,你不能說他有錯。

新京報:你現(xiàn)在聽大陸相聲聽得多嗎?

賴聲川:最近比較少。我還是聽侯寶林那一代,很經典,無法被取代。這一代的,有時候看看春晚,我很尊重這些老師,但現(xiàn)在大陸的相聲有點太用力———我聲明,是在我有限的觀察下———我覺得有點過度用力。相聲能不能回歸到表演性少一點的、真誠的談話中?

你看侯寶林的每一段,他有非常真誠的東西在里面,其實人家要聽的是那個東西,不一定要聽你高歌一曲或者是加個魔術表演、雜耍一段。

理念我不知道《色,戒》在講什么

新京報:看到你在一個采訪里說,你就不太可能去拍《色,戒》,因為它的調子太絕望了,你還是希望給觀眾留一個光明的結局。

賴聲川:這應該不是我的結論,但你這樣講我也不能否認。當時李安拍得很辛苦,它又不是那種戰(zhàn)爭片要爆破、要千軍萬馬的場面,它是一種內在的辛苦。反正我那時候建議說,如果是我,會改這個結局。和他的那個對話就到此結束了。

新京報:如果是你會改成什么樣子?

賴聲川:我會讓他們成功吧。一群熱血沸騰的年輕人計劃一件壯舉,非常愛國,很可愛,然后失敗被抓起來,那你要告訴觀眾什么?我其實主要是批評張愛玲,你要給讀者什么?理想是個屁、所有的愛國都是狗屎?

“絕望”在創(chuàng)作上是個很好的探索主題,當然我覺得李安也不是讓大家絕望,他還是要想辦法。問題是,《色,戒》那幾個人,他們跟我們有什么關系?它并不是失敗了而產生另外一個成功于是戰(zhàn)勝轉折了。真的,我不知道《色,戒》在講什么。

我10月要做的戲是一樣的,講辛亥革命,尤其專注在黃花崗上。他們策劃了很久,以為會成功,然后失敗。他們根本就知道會失敗,他們是知識分子,是很清楚的一群年輕人,知道自己在干什么。這個就很激勵人心,這些年輕人不是絕望的,有了他們才有了我們。

新京報:你還是一個理想主義者?

賴聲川:我是理想主義者。

新京報:《色,戒》中卻是理想抵不過現(xiàn)實。

賴聲川:李安把它轉折成愛情之間的糾結,淡化了我說的這個問題,非常高明。但基本上避免不了,你面對這個作品,就必須面對這個問題。

新京報:聽說你當時也想過跟湯唯合作?

賴聲川:遲早。耽誤了兩年,不然很早就合作了。

采寫 本報記者 劉瑋

|