|

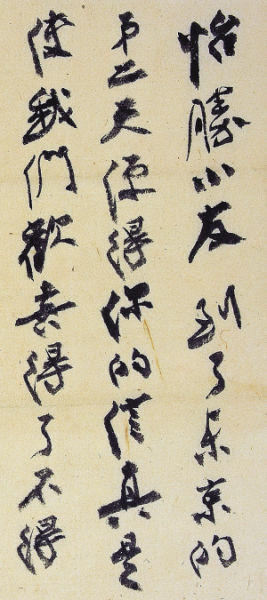

張大千致孫凱(即怡勝小友)的手札(局部)

徐悲鴻曾說“五百年來一大千”,可是大千先生并不那么認(rèn)為,他認(rèn)為自己是五百年以內(nèi)能夠鑒賞中國(guó)歷代繪畫最專最精的人,而不認(rèn)為自己的畫是最好。張大千的藝術(shù)是從臨摹唐宋元明清繪畫開始的,你了解張大千,就能了解中國(guó)繪畫史。

顧村言 陸斯嘉

1918年出生的孫云生是張大千最親密的關(guān)門弟子之一。1936年,孫云生以三跪九叩之禮拜入張大千大風(fēng)堂,其后追隨張大千長(zhǎng)達(dá)47年。1956年,孫云生一家遷入張大千在巴西圣保羅市附近營(yíng)造的中式園林八德園,照料大千起居并深造畫藝。孫云生之子孫凱,年少時(shí)常伴父親與大千左右,深得“太老師”張大千的喜愛,他與父親一起親證了張大千潑墨潑彩藝術(shù)風(fēng)格的形成。

2000年孫云生謝世后,孫凱繼承了張大千贈(zèng)與其父的畫作、近千幅粉本作品以及筆記、信札等。在接受《東方早報(bào)·藝術(shù)評(píng)論》專訪時(shí),孫凱透露,目前籌備中的大千美術(shù)館正在上海和成都選址,而在成都,他還有一個(gè)宏偉的想法——重建八德園。

他不認(rèn)為自己的畫是最好

藝術(shù)評(píng)論:你和大千先生相處了多久?

孫凱:我小時(shí)候和太老師(大千先生)住在一起,在日本和巴西同住過七八年。我小名叫毛毛,在日本時(shí),太老師認(rèn)為這名字不好,就給我改名為毛江,我的號(hào)“怡勝”也是太老師取的。他給我寫信時(shí)總是稱呼我為“怡勝小友”。太老師很喜歡小孩,10歲左右在巴西時(shí),每天早晨5點(diǎn)敲我的窗戶,讓我陪他到五亭湖散步,他就牽著我的手走。有時(shí)太老師半夜睡不著,凌晨3點(diǎn)讓我起床幫他磨墨。平時(shí)我們吃飯的時(shí)候,太師母坐在他的左邊,我坐在他右邊。

藝術(shù)評(píng)論:你印象中的大千先生是怎樣的人?

孫凱:他是一個(gè)既慈祥又嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拈L(zhǎng)輩。有一位阿烏哥,是太老師兄弟姐妹的孩子,年齡比我大,在巴西時(shí)我們住在一起。當(dāng)時(shí),巴西有很多日本移民。一次,鄰居告訴大千,阿烏哥被人問起是哪國(guó)人時(shí),說自己是日本人。太老師知道后很生氣,用棍子打了阿烏哥一頓還罰跪了一天,我們列隊(duì)站在邊上看。大千永遠(yuǎn)以自己是中國(guó)人為驕傲。

還有一次,我們幾個(gè)孩子趁著太老師午睡,到八德園的五亭湖里游泳。沒想到這天他早起,逮個(gè)正著。他擔(dān)心我們溺水,讓我們罰跪一天。雖然太老師很喜歡孩子,但當(dāng)我們犯錯(cuò)誤時(shí),他是很嚴(yán)肅的。

他很熱愛生活。在巴西時(shí),太老師常常帶我們游山玩水,每周都會(huì)出遠(yuǎn)門,開車三四個(gè)小時(shí)到山里找樹、找石頭。工人們把石頭搬回八德園后我們就幫著太老師選角度、挪位置,有時(shí)候還會(huì)閃到腰。大千很喜歡盆景,特地在日本買了盆景空運(yùn)到巴西。因?yàn)榄h(huán)境不同,樹會(huì)死,他就從日本請(qǐng)來懂盆景的人來照顧他的樹。在八德園里有一個(gè)小池子,池子的水滿代表他有錢,不滿就代表沒錢。大部分時(shí)候是水不滿的,他把錢都花在買石頭、樹和畫上面了。太老師還很好客。在巴西吃飯,每天都是一個(gè)大圓桌。在臺(tái)北的摩耶精舍,每天都有兩桌。

藝術(shù)評(píng)論:大千先生教過你繪畫嗎?

孫凱:我們當(dāng)時(shí)很小,太老師只教我父親。但我們常常看他作畫,幫他磨墨,太老師高興起來就送我們幾幅畫。那時(shí)候太老師已經(jīng)很有名氣,但我們不知道畫后來價(jià)值有那么大,小孩子不會(huì)覺得畫怎么樣,有時(shí)揉一揉放在邊上。我在美國(guó)讀書時(shí)住在太老師環(huán)畢庵的畫室里,周圍都是太老師的畫。

藝術(shù)評(píng)論:你后來成了建筑師,但你從小與大千先生生活在一起,耳濡目染,怎么沒有追隨大千和你父親成為一名藝術(shù)家?

孫凱:要成為藝術(shù)家并不容易,除了天時(shí)地利人和之外,還要有毅力。張大千和古代畫家有這么好的畫作是有原因的,以前的大家庭,環(huán)境很好,有很多空閑可以玩鳥、畫畫。現(xiàn)在是工業(yè)社會(huì),一切講究時(shí)間和效率,小家庭的生活模式,不可能花很多時(shí)間去臨摹、研究。想要回到以前的生活狀態(tài)是不容易的。我生活在工業(yè)時(shí)代,雖然很喜歡藝術(shù),但是不可能像大千那樣生活。

藝術(shù)評(píng)論:你如何看待大千的作品?

孫凱:如果你看過大千先生的粉本,看過他作畫就會(huì)發(fā)現(xiàn),他對(duì)一件事物的了解和研究是非常深入的。他的繪畫是建立在非常扎實(shí)的基本功上的,他去敦煌臨摹后人物畫的進(jìn)步很大。大千說過,臨摹古人生新奇,他一直強(qiáng)調(diào),臨摹古人,了解每一派的繪畫技巧,才能創(chuàng)造出自己的東西并發(fā)揮到極致。

大千的畫從任何角度看,都是很美的。他的創(chuàng)作是以美為出發(fā)的。他認(rèn)為,不能用奇異來標(biāo)榜特質(zhì),不能以怪誕取勝,好的畫應(yīng)以美為出發(fā)點(diǎn)。

我覺得真正懂得張大千的人不多,人們只能看到結(jié)果,從作品或照片上去欣賞,但沒有看到大千作畫的過程。而我們從小看他畫畫,每一筆形成什么效果,心里都很清楚。

藝術(shù)評(píng)論:跟隨張大千那么多年,現(xiàn)在看,你對(duì)他有什么認(rèn)識(shí)?

孫凱:任何一個(gè)人、藝術(shù)家或政治人物都會(huì)有正面和負(fù)面的評(píng)價(jià),如果他的功大于過,那么要看功的部分。大千先生,永遠(yuǎn)認(rèn)為自己是中國(guó)人,他對(duì)中國(guó)繪畫有很大貢獻(xiàn)。徐悲鴻說“五百年來一大千”,可是大千先生并不那么認(rèn)為,他認(rèn)為自己是五百年以內(nèi)能夠鑒賞中國(guó)歷代繪畫最專精的人,而不認(rèn)為自己的畫是最好。他經(jīng)手過大量古畫,早年為了收集古畫花了很多錢,他認(rèn)為只有通過鑒賞才能成為偉大的畫家。

張大千的藝術(shù)是從臨摹唐宋元明清繪畫開始的,你了解張大千,就能了解中國(guó)繪畫史。大千是很傳統(tǒng)的中國(guó)人,不論是家庭教育還是思想觀念,都繼承了中國(guó)儒家思想。大千先生的行事作風(fēng)很獨(dú)特,一個(gè)畫家需要的是自由,心靈和行動(dòng)的自由。他常常教育我們,行萬里路勝過讀萬卷書,從行路中得到靈感和繪畫境界的超脫,他自己就是這么做的。

藝術(shù)評(píng)論:對(duì)張大千在中國(guó)畫史的定位,你怎么看?

孫凱:我認(rèn)為他在畫史上是承先啟后的。承先就是臨摹中國(guó)古畫,了解他就是了解中國(guó)繪畫史。啟后就是啟發(fā)后人,想成為偉大畫家必須臨摹古畫。中國(guó)的繪畫藝術(shù)遠(yuǎn)超過西方,為什么我們?nèi)绱顺缪螅恳驗(yàn)橥鈬?guó)人懂得表現(xiàn)和宣傳,而中國(guó)人講究師承、承前,要含蓄。西方文藝復(fù)興時(shí)期大家都很了解,中國(guó)的敦煌藝術(shù)比文藝復(fù)興早一千年。大千先生比較懂得利用媒體和宣傳,當(dāng)然他是有真本事的。他在上海第一次開畫展,所標(biāo)價(jià)格都是以黃金計(jì)價(jià),那一次全部賣完了。

藝術(shù)評(píng)論:在鑒賞方面大千先生說過什么?

孫凱:他讓我們先了解唐宋元明清畫派,其次了解每個(gè)時(shí)代背景,明白不同時(shí)代用什么紙張。看畫要從小地方著手,看筆法、皴法和下筆的方式,仔細(xì)品味每個(gè)人的不同。太老師認(rèn)為題字并不是最重要的,真正懂畫的人看畫的品相和細(xì)節(jié)。每個(gè)人在不同年齡段字會(huì)變化。太老師生病的時(shí)候手會(huì)顫抖,題字就沒有氣,不像他的字了。

藝術(shù)評(píng)論:就你所知,張大千最認(rèn)可自己的哪一類作品?

孫凱:雖然大家現(xiàn)在對(duì)大千的潑墨津津樂道,但他自己說“潑墨始于王恰,潑墨不是我的發(fā)明,宋代王恰就開始潑墨了,我只是發(fā)揚(yáng)光大。”而說到潑彩畫,沒有人可以畫得與太老師一樣,他最后一道顏料并不是中國(guó)的石青、石綠,是從紐約專門定制的,太師母負(fù)責(zé)最后一道工序把顏料調(diào)好,這個(gè)顏料現(xiàn)在沒有人有。我看太老師的潑彩,只要看顏料就好,其他的就不看了。

藝術(shù)評(píng)論:他有沒有談起早年仿石濤的事?

孫凱:他是長(zhǎng)輩,這個(gè)事情我們就不評(píng)價(jià)了,大家自己去判斷。

規(guī)劃大千美術(shù)館,重建八德園

藝術(shù)評(píng)論:你的收藏都來自你父親嗎?目前收藏了多少大千的畫?

孫凱:作品大部分是太老師給我父親,是父親轉(zhuǎn)給我的,也有部分是太老師直接贈(zèng)我的。我收藏太老師的作品只能用“很多”來形容。之前在成都展出了150多幅,在上海朱屺瞻藝術(shù)館展示了50多幅。

藝術(shù)評(píng)論:你的父親對(duì)你現(xiàn)在的收藏影響有多大?

孫凱:大千先生有一封信寫給我父親,擔(dān)心一生心血,付托無人。說大風(fēng)堂如果要光大,要靠我父親,他不希望自己或?qū)O云生離世后大風(fēng)堂就消失了。

1949年前有很多學(xué)生拜太老師門下,但畫風(fēng)已經(jīng)不是大千的。我父親相伴大千47年,希望老師的畫稿能夠傳承,讓學(xué)生臨摹,打基礎(chǔ)。

藝術(shù)評(píng)論:聽說你現(xiàn)在正在上海與成都兩地籌辦張大千孫云生美術(shù)館,什么時(shí)候有這樣的想法?

孫凱:最早是1995年,就是我父親過世前5年,我開始有這個(gè)想法。當(dāng)時(shí)先寫了一本書,父親請(qǐng)人執(zhí)筆,把有關(guān)大風(fēng)堂和太老師的事情記錄下來,這些事情散佚的話,就太可惜了。第一本書在臺(tái)灣出版后,北京師范大學(xué)出版社出了簡(jiǎn)體版的《絕美的生命交集》,此后陸續(xù)出版大風(fēng)堂叢書總共六本。目前,美術(shù)館正在籌備,但這件事情我們盡人事聽天命。

藝術(shù)評(píng)論:美術(shù)館為什么選址上海和成都?

孫凱:上海是一個(gè)對(duì)外窗口,也是太老師生活成名的主要地方,而四川是太老師的故鄉(xiāng),在成都做起來比較有親切感,兩個(gè)館的藏品可以定期交換。我們美術(shù)館的理念是“小而美”。考慮過成立教學(xué)中心、傳承中心,把中國(guó)的繪畫發(fā)揚(yáng)光大,促進(jìn)中外繪畫交流。

藝術(shù)評(píng)論:規(guī)劃中的場(chǎng)館的大致規(guī)模怎么樣?

孫凱:美術(shù)館計(jì)劃為6000平方米,但周邊要大。太老師很喜歡園林,我希望請(qǐng)一位世界知名設(shè)計(jì)師來設(shè)計(jì)。美術(shù)館除了藏品有特色,既有畫作、粉本,也有通訊手稿,建筑本身也有特點(diǎn)。兩個(gè)有名的東西在一起,美術(shù)館能發(fā)光發(fā)亮。當(dāng)然,我希望是一個(gè)永久的美術(shù)館,而不是過一段時(shí)間就被拆了的。

過去我們所住的巴西八德園,因?yàn)樾藿ㄋ畮?kù),除了最高的竹林,整個(gè)300畝的園子和松樹都已經(jīng)浸沒在水中。如果可能,想在成都找到一塊500-1000畝的土地重建八德園,讓美術(shù)館和八德園成為一個(gè)觀光勝地。重建后的八德園不僅有美術(shù)館,還計(jì)劃建設(shè)文化村,讓年輕藝術(shù)家免費(fèi)入住創(chuàng)作。修建八德園的經(jīng)費(fèi)約為800億-1000億元,有集團(tuán)愿意資助,我希望政府能在長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)上參與進(jìn)來。

藝術(shù)評(píng)論:美術(shù)館建設(shè)有沒有明確進(jìn)展?

孫凱:目前還有很多細(xì)節(jié)要討論,包括美術(shù)館的性質(zhì)。條件允許的話,我會(huì)捐贈(zèng)一部分作品。我和大千的家屬商量過,大千在美國(guó)環(huán)畢庵的一些用具、衣物,也可以捐贈(zèng)到上海或成都的美術(shù)館。

藝術(shù)評(píng)論:最快何時(shí)可以建館?

孫凱:時(shí)間快慢不重要,而是要做一個(gè)世界級(jí)的美術(shù)館。

藝術(shù)評(píng)論:你對(duì)于張大千畫作在拍賣場(chǎng)上表現(xiàn)怎么看?

孫凱:我關(guān)注的不是很多。畫只有好壞,沒有真假。也許真的會(huì)變成假的,假的會(huì)變成真的。

藝術(shù)評(píng)論:目前海內(nèi)外收藏張大千作品的情況?

孫凱:大陸收藏比較多是1949年前的作品,此后的畫在海外華人和港臺(tái)地區(qū)的收藏較多。敦煌時(shí)期的作品在四川省博物館保存最多,那是大千家人早年捐贈(zèng)的。

|