崔燦燦說自己是這個圈子里一個“亂來”的人,與他采訪也跟打仗一樣。他不停地否定你,同時也否定自己。他也知道我想問什么,但會故意不告訴你。當(dāng)我們在質(zhì)疑、厭倦和抵抗當(dāng)代藝術(shù)的現(xiàn)狀時,作為策劃人如何針對展覽、針對藝術(shù)的發(fā)生,以及整個時代做出自己的判斷和選擇,正是他所思考的問題。

“這是一個普遍沒有品質(zhì)的圈子”

記者:從展覽本身來說,在今天它的局限性是什么?

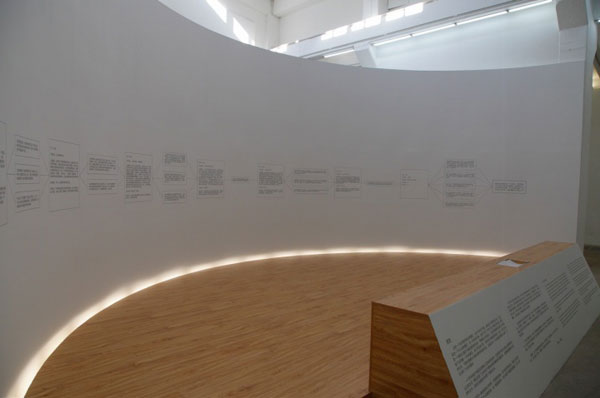

崔:今天做展覽挺尷尬的一點(diǎn)是,一個展覽到底有多少人關(guān)注,有多少人會它去思考。我會想我們和流行文化之間的關(guān)系是什么。這個流行文化指的是,假設(shè)我發(fā)了一個很公眾化的視頻,這個視頻的點(diǎn)擊量可能是幾十萬,可是北京的一個展覽有1萬人看,已經(jīng)是很厲害的數(shù)字了。這是我們?yōu)槭裁匆谡褂[語言上下工夫的原因,以前的展覽方式已經(jīng)不再適應(yīng)今天的語境了,我們需要尋找一種可以和這個時代的技術(shù)和認(rèn)識方式的變化,有所關(guān)聯(lián)的方式,或是一種關(guān)系。

記者:普遍的展覽方式和今天的語境……

崔:在這個時代,策展人多好當(dāng),隨便掛個名,寫篇文章,把書上的話背一背。它變得很簡單,很隨意,也可以流水化生產(chǎn),一個輕而易舉的事情只會產(chǎn)生一種惰性式的腐敗,這種腐敗包含:物質(zhì)的壟斷式截取,思考方式、意識、價值觀的低能式重復(fù)。

記者:你覺得策展是件很容易的事情?

崔:在今天這樣一個時代里面,風(fēng)很大,豬都能飛的。整個國家有那么多閑錢、無聊的人,那么多媒體要報道、藝術(shù)從業(yè)者要就業(yè),那么多藝術(shù)家想賣作品。在這個大市場里,風(fēng)大需求高,傻子都可以混混日子的。這個圈子里面是不需要談什么品質(zhì)的,因?yàn)檫@是一個普遍沒有品質(zhì)的圈子,沒人要求品質(zhì),大家都湊合著能過就可以。

記者:所以你認(rèn)為策展人的價值在哪里?

崔:好展覽不是說參展的藝術(shù)家好、文章好就是一個好展覽。策展人很重要的價值在于,他不僅是藝術(shù)史的推動者,同時也要在策展人的自身系統(tǒng)里面有拓展,對策展語言的拓展,對認(rèn)識藝術(shù)的方式的拓展,對策展定義的拓展。如果說藝術(shù)存在著變化,也不是藝術(shù)家一個人在面對,策展人、畫廊、機(jī)構(gòu)都在第一線,共同面對著今天藝術(shù)的問題。我作為策展人,試圖在展覽的語言上做一些嘗試,因?yàn)樵瓉砟欠N觀看方式和交流方式在今天太尷尬了,它除了營造虛假繁榮和共富之夢,剩下的都是對資源和人的浪費(fèi),所以有時候還不如什么都不做。

記者:很多展覽藝術(shù)圈的人也未必在看,看了的人也未必真的看了。

崔:藝術(shù)圈總共有1000個觀眾,今天你做了個展覽,有500個人替你叫好;明天他做了一個展覽,有300人替他叫好,都是在這1000個人里轉(zhuǎn)。我們到底做給誰看?做給藝術(shù)圈看?有什么好看的,其實(shí)大家也不愿意看展覽,有多少展覽值得看?多數(shù)是人情,我們很熟,我得去看你的展覽,你的晚飯我得吃,僅此而已。你們媒體每個月有很多版面,需要放東西,好展覽、壞展覽你們都得放,因?yàn)槟銈儾荒芡?銈冃枰獌?nèi)容。這就是一個彼此消費(fèi),然后再彼此浪費(fèi)的時代。在這里的每個人都能輕易激起野心,說的野心勃勃,信誓旦旦的。大家抱團(tuán)取暖,相互傳銷,早上打雞血,晚上心靈喝雞湯。但問題是,我們依然沒有讓我們的文化處境變得更好,我們再有野心,桌子上的材料都不行了,它整體爛掉了,像個毒瘤一樣瘋狂的生長。這個國家只剩下膨脹的欲望了,沒有別的東西了。我們也不解決自身的問題,在中國的現(xiàn)實(shí)、政治、社會、文化語境里面,當(dāng)代藝術(shù)變成了一個“商品”,這個商品是物質(zhì)交換,也是知識交換,消耗了無限熱能,但它從根本上并非改變我們自身的處境。但悲觀的說,也許我們的工作就是為了通過各種高密度的胡來,來消耗你所認(rèn)為的自己。

“我不靠譜就得推翻我自己。”

記者:你要做什么樣的策展人?

崔:我覺得沒什么好做的,所以就無聊,就待著,呆著無聊了,就亂來。

記者:“亂來”也是突破吧。

崔:什么都不能突破。這不是成長勵志,你們總是會預(yù)設(shè)某種東西的價值,但其實(shí)它只是一個局外人,一個偶爾來搗搗亂的無聊分子。

記者:當(dāng)你認(rèn)定我對你有所預(yù)設(shè)的時候,也同時塑造了一個自己的形象。無論怎樣,在這個時代我們都要被消費(fèi)。

崔:所以不需要建立什么東西,也沒有突破,也就沒有了“好”,這是一個核心。當(dāng)代藝術(shù)不是為了“好”,好是一個庸俗趣味,是大家都喜歡的一個趣味。當(dāng)代藝術(shù)可能就是做爛,做差,做一個時時刻刻,都在抵抗媚俗和媚雅的分裂的人。

記者:所以對你來說,做爛和做好,是沒有分別的,也就不用再強(qiáng)調(diào)做爛和做差的價值了。

崔:不是強(qiáng)調(diào),而是本身就爛,就像我說的話一樣爛,或許一樣好。

記者:從開始到現(xiàn)在,你不停地在推翻自己說的話。

崔:我經(jīng)常沒事就推翻自己。因?yàn)槲矣X得我不靠譜,我不靠譜就得推翻我自己。因?yàn)槲姨貏e想靠譜,但我后來發(fā)現(xiàn)我骨子里就是個不靠譜的人,雖然我持之以恒地幻想當(dāng)一個正經(jīng)人。

記者:但身處展覽里面的時候,邏輯倒是清晰。

崔:挺亂的,我都是亂來的。

記者:展覽和展覽之間也是亂的?

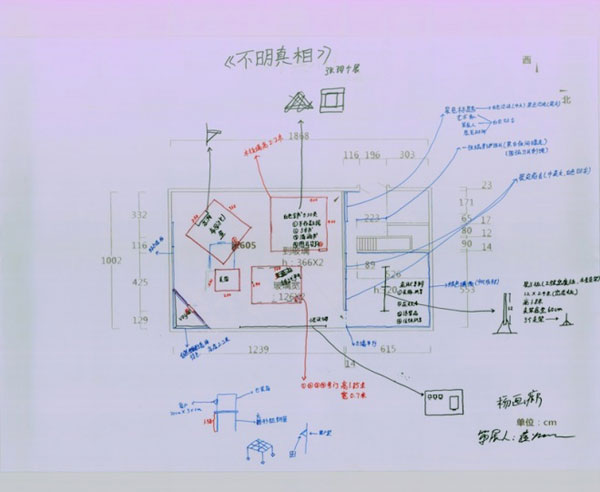

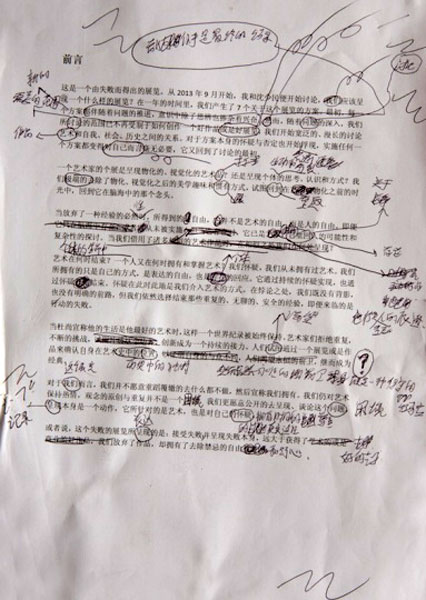

崔:我覺得我的展覽和展覽之間恰恰是清楚的。比如說我2014年的展覽就很清晰。第一個展覽是沈少民,談藝術(shù)的失敗,美夢的失敗,它是一個對于背景交代的伏筆;第二個展覽談“偏執(zhí)”和“幻想”,我們是不是還要相信,還要追逐,張玥的個展;第三個展覽是無人生還的相聲專場,談藝術(shù)圈的歷史,去除對作品的評判,那些生動的人與事,江湖中的綠林道;然后是前波的展覽,開始關(guān)注自修與時間的消耗;最后是“不在圖像中行動”,它開始明確的走向人,走向我們的生活,離開藝術(shù)這條遍布著苦行僧的單行線。這是一個挺自然發(fā)生的遞進(jìn)關(guān)系。如果大家覺得我的展覽有一個標(biāo)簽的話,那就是我所有的展覽都是我的遭遇和親歷,所給予的回答。

“我們一直光著腳,我們該讓自己的夢幻結(jié)束了”

記者:這種線索是從2013年“夜走黑橋”開始的嗎?

崔:2013年我做的展覽速度都偏快,比如說夜走黑橋。如果你一定要我跟你交流展覽,那“夜走黑橋”帶來的就是小成本、大余震。2013年我一直在談“抵抗”和“對抗”,包括參與“制造沖突”,“表達(dá)沖突”,“呈現(xiàn)沖突”。我嘗試讓一件事情失控,嘗試讓一件事情在一個非正常的邏輯里面去行動,去顯現(xiàn)。今天我們說要抵抗一種主流趣味,一種價值趣味,抵抗一種意識趣味,一種資本趣味的時候,我們想我們拿什么抵抗呢?這時候我們發(fā)現(xiàn),我們沒有資源。

記者:所以“夜走黑橋”是一種抵抗。

崔:2013年的6月1號我做“夜走黑橋”的時候,剛從威尼斯回來。中國人都奔著大的雙年展去,花那么多錢,跟蝗蟲似的。我們都能看清楚這個問題,甚至每個人都可以談一套對主流系統(tǒng)的批判,對于主流系統(tǒng)的反感,但是如何把這種批判和反感變?yōu)橐环N實(shí)踐力量呈現(xiàn)呢?這個實(shí)踐力量,就是我們自己來,自己去組織。

記者:呈現(xiàn)度很高。

崔:夜走黑橋沒有花什么錢,我也沒說只邀請40個人,反正24小時之內(nèi)藝術(shù)家愿意干什么就干什么。我在想展覽中到底存不存在“自由”,如果展覽中存在自由的話,一個策展人能在多大的程度上把自己往外抽。很多策展人試圖“控制”一個展覽,但是整個“夜走黑橋”我都沒有控制,甚至做到一半我才覺得這個項(xiàng)目好像還不錯。一開始我只想在黑橋一個10平方米的廁所里面做展覽,你們?nèi)ツ銈兊耐崴梗易鑫易约旱氖隆N覍τ谌魏我粋€展覽的思考都是在兩條線上,第一條線:展覽自身的邏輯;第二條線就是這個展覽在語境里面的邏輯。比如說語境,我們在一個特別亂的時代做一個特別安靜的展覽,我們在一個特別安靜的時代做一個特別亂的展覽,我們在一個特別商業(yè)趣味的語境里面做一個不特別商業(yè)的展覽等等。對于一個策劃人來說,需要去判斷如果2008年做這種展覽,有人會參加嗎?沒有人。2008年市場很好,大家都在賣東西,但中國當(dāng)代藝術(shù)存在一種暗流,這種暗流一直在,只不過大家沒有把它呈現(xiàn)出來。我覺得策劃人很多的工作就是在這個時代的語境中,把其中所有的惡,所有的善,通過一個方式拿出來,“夜走黑橋”就產(chǎn)生在這個基礎(chǔ)上。

記者:“夜走黑橋”的風(fēng)格在之后有所延續(xù)嗎?

崔:大家都在談藝術(shù)家該如何實(shí)驗(yàn),也在談我們的未來,我們的語境,我們的模式。一方面我們要建立一個模式,要有一個合理的系統(tǒng),可是另一方面我們會發(fā)現(xiàn)這個合理系統(tǒng)恰恰對藝術(shù)的閹割和傷害很大。所以我們是不是能讓這個系統(tǒng)改變,“夜走黑橋”影響了很多展覽,之后出現(xiàn)類似形式的展覽特別多。為什么?因?yàn)樗鼛硪粋€可能,但是這個可能對我來說它結(jié)束了。當(dāng)一件事情變成歷史利益,變得有價值的時候,也是我該離開的時候,我不能迷戀這個利益價值帶來的權(quán)力,因?yàn)楸举|(zhì)上,我們從未擁有過任何,我們一直光著腳,我們該讓自己的夢幻結(jié)束了。

“大家批評我亂來,這挺好!”

記者:所以2013年的展覽開始了一條線索嗎?

崔:2013年我做了14個展覽,我試圖在這些展覽中嘗試一種快捷、失控、事件化,以此來進(jìn)行更好的交流。一個展覽能在多大程度上被當(dāng)做一個可以被談?wù)摰膯栴},是我們今天的尷尬之處。為什么說今天的展覽沒人看,因?yàn)槲覀冞B談都不愿意談。事件是什么?事件可以引起大家談?wù)摰呐d趣,以及通過一件事可以讓每個人亮出自己的觀點(diǎn),這就是事件。事件是一種引用,是一種發(fā)生,是一種讓別人共同參與的意圖。事件讓一個話題通過展覽的方式出現(xiàn),而不是通過傳統(tǒng)的文章方式。大家會去討論展覽可不可以這樣搞,藝術(shù)可不可以這樣搞。激進(jìn)派在中國很重要的一個價值是測試底線。測試底線是什么?就是我已經(jīng)在這條路上跑得很遠(yuǎn)了,大家會說這不是亂來嗎?!我覺得挺好。當(dāng)他認(rèn)為我是亂來的時候,他在談?wù)摚?dāng)他在談?wù)摰臅r候,他又在梳理自己的觀點(diǎn)。所有針對我的批評都很正常。古話叫榮辱不驚,這一切又能怎么樣呢?云卷云疏,僅此而已。

記者:倒是看開了。

崔:每個人每天都有很多事情發(fā)生,北京每天2400個人意外死亡,和無聲的生命相比,藝術(shù)算個屁。你餓了一天,就會想去吃飯,這個事情很簡單。你做的僅僅是你用了一個你想表達(dá)的手法表達(dá)了一個事,這個事可能被大家認(rèn)為不太一樣。你做了一個特別的展覽,就是在激活,激活就是提示,提示這個事可以這樣玩。我們在尋找展覽的可能性,我們在解決我們自己的困境。人是有兩面性的,我的展覽也是。我有時候致力于當(dāng)一個很好的交流者,有時候又想當(dāng)一個不跟任何人打交道的人,或者當(dāng)個邪教也挺好。這是一個兩極化的東西,因?yàn)槟阋庾R到這種溝通和不溝通在人身上起的作用。如果說策展存在學(xué)術(shù),學(xué)術(shù)是哲學(xué)嗎?如果說是哲學(xué),我覺得人是最大的哲學(xué)。哲學(xué)是不需要讀的,你就是個哲學(xué),我就是個哲學(xué)。