出走半生,歸來仍是少年……這句話用來形容張郎郎再合適不過。他上世紀60年代將現(xiàn)代詩與畫筆相結(jié)合,記錄下了那時一個少年的純真與理想,后因世事變故,他擱下畫筆,甚至遠赴重洋,數(shù)年前,內(nèi)心的召喚使他再拿起畫筆,續(xù)寫少年時的夢想,這些畫既是對父親張仃“畢加索+城隍廟”風格的延續(xù),也是對家人最好的懷念,同時體現(xiàn)著他對生命的熱愛和贊揚。2017年7月8日,《一個文人的“從心童畫”:張郎郎個展》將在清華大學美術(shù)學院美術(shù)館開幕,開幕前夕,我們對他進行了專訪。

藝術(shù)中國:“一個文人的‘從心童畫’”展覽是您的第一次個人畫展嗎?題里我們能看到“童心”二字,您是怎么看的呢?

張郎郎:實際上我第一次正式辦畫展是四年前在798,那時候我在網(wǎng)上跟朋友聊天,大家說你是中央美院畢業(yè)的,那你畫過畫嗎?我說畫過,那你畫張給我們看看。當時就畫了在網(wǎng)上給大家看,他們說挺有意思的,那你搞一個畫展吧,那次完全是匆匆忙忙的,大概也就20多張,做了一個簡單的展覽,等于是現(xiàn)在畫展的預(yù)展或者是由頭。

我父親去世以后,我回國的次數(shù)比過去多,幾乎每年都回,慢慢地自己想開始畫畫,為什么是“從心童畫”?因為父親過去一直跟我們說“我是一個小學生”,這有兩個含義,第一是說藝術(shù)道路是無止境的,他永遠是在探索,永遠在學;另外一方面,我覺得一個藝術(shù)家在進行創(chuàng)作的時候,他的精神狀況還是要回到最原始的起點,所以一些大畫家最后的畫跟兒童畫特別像,就是因為他們在社會中生活了這么多年,人的社會性特別強,而真正的造型藝術(shù),只有兒童最直接,這是我從父親那里獲得的啟發(fā)。

少年張郎郎(中)

這些畫不是我現(xiàn)在開始畫的,這個風格實際上是文革以前,上世紀60年代的時候,當時我父親在中央工藝美術(shù)學院,他主要教設(shè)計,要帶一部分學生到云南,就是丁紹光他們?nèi)ノ麟p版納。少數(shù)民族的服裝和色彩一下子給他很大刺激,他在那一上手,發(fā)現(xiàn)跟他原來喜歡的西方現(xiàn)代藝術(shù)和對畢加索的崇敬很契合,而且他發(fā)現(xiàn)畢加索跟中國的民間藝術(shù)有很多相通的地方,所以才會有“畢加索加城隍廟”這種說法,后來大家說這是一種裝飾繪畫,但是從我們的角度說就是最讓我們觸動的。

那時我正好在中央美院上學,學美術(shù)史。當時我受父親和丁紹光這批學生的影響,畫了之后把自己的一組畫裝訂在一起,起名叫《隨夢錄》,才敢拿給我爸爸看。我爸爸本來是不讓我們學畫畫,認為在大藝術(shù)家家庭中的小孩畫不出來,歷史也確實如此。但他看了以后很高興,他說沒想到你也喜歡畫,但是他說你畫的這些得算“文人畫”,為什么呢?因為我的畫都有題目,都有寓意在里邊,比如我畫了關(guān)于一篇小說名叫“坦泰的鋼琴”,坦泰是希臘神話的一個人物,就說一個藝術(shù)家的藝術(shù)得不到發(fā)揮,最后他自己就好像在夢境中,旁邊的大山都變成了琴鍵,他的手突然變成無限大,在那兒彈琴。我爸爸說我們畫的是真正純粹的繪畫。后來他說因為你母親是搞文學的,父親是搞繪畫的,所以你畫這種畫沒準對你說來更得心應(yīng)手。當時紙張什么不像現(xiàn)在那么便宜,父親拿了幾張大的宣紙給我畫,我用一張整張的宣紙給父親畫像,是用現(xiàn)代的手法,并開始用廣告顏色,這樣它才有足夠的顏色,鮮明的反差,看著過癮。這個可能跟我一直喜歡西方的現(xiàn)代詩有關(guān)系。

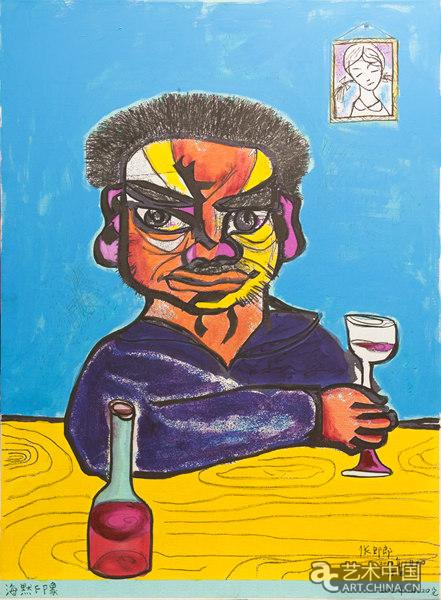

張郎郎《往事》作于1967年

60年代,張郎郎用紅藍鉛筆和信紙畫了兩幅繪畫,分別是《迷茫》和《往事》。后被范鑄明先生保存下來。其中一張題為《往事》遺失于前文化部部長英若誠(英達的父親)家中。

藝術(shù)中國:“童畫”與“童話”諧音,一方面是說您跟文學的這種聯(lián)系,另一方面是不是也表達了您在畫面里面的某一種意境?

張郎郎:實際上我60年代的畫作基本都散落了,所以現(xiàn)在一開始是在回憶當年畫的是什么,但經(jīng)過了這么多年,跟那時候已經(jīng)不完全一樣。從內(nèi)心來說,一個是我要回歸自己對美的感覺,所以說“從心童畫”也是一個童話,所謂童話就是自己想象的是比現(xiàn)實更美的東西,還有兩張是根據(jù)60年代幸存下來的小畫,完全放成大的,在畫的過程中自己覺得不是自我救贖,而是自我回歸,畫完那兩張對我有很大的啟發(fā),我又接著往前走。

我父親畫所謂“裝飾繪畫”這條路,60年代之后他不可能再畫下去了,只留下了很少的一部分,別的都被銷毀,一直到80年代他再重新畫畫的時候,就改畫焦墨了。王魯湘、李兆忠等評論家說他的藝術(shù)道路另辟新徑,過去那條路戛然而止,他的學生,包括丁紹光等,都覺得如果我父親一直沿著這條路畫,可以走得更遠,雖然他有畢加索的影子,也有城隍廟的影子,但這兩者融合在一起并不是很勉強,而是非常自然。雖然80年代像黃永玉等一系列的大家,也在走這條路,但是因為每個人的風格不一樣,所以千姿百態(tài)。因此我還有一個心意,就是我在60年代我受父親啟發(fā)的那條路中斷了,現(xiàn)在我正好退休了,我可以接著畫,這四年我一直在沿著這條路畫。

藝術(shù)中國:對于“從心”,一個解釋就是您從自己內(nèi)心出發(fā),不是跟隨某個流派或者說限制于規(guī)矩,還有一個諧音就是“重新”,您的想法是什么?

張郎郎:它另外一個含義就是,我回來以后看了我父親的畫在拍賣,我也常到美院和清華美院看展覽,有時候我替他們惶惑,因為不是說年輕人沉不下來,而是整個的繪畫市場和繪畫理論也太復雜了,所以都無所適從。永遠這樣的話,路就更難走,藝術(shù)家不應(yīng)該跟著市場走,也不能跟著博物館的需要去走,雖然從你的心走出來的東西可能被認識,也可能不被認識,但總是你自己的東西。

張郎郎(中)與父親張仃(左)、母親(陳布文)

藝術(shù)中國:除了您在60年代被張仃先生的畫作深受影響,他日常的一些藝術(shù)熏陶,對您是不是也有潛移默化的影響?

張郎郎:對,因為我父親喜歡畢加索,所以我在延安生下來看見的第一張畫就是畢加索的畫,后來一直到東北、北京,在我上中央美院的時候,我父親從巴黎回來,帶回了大量的西方的畫冊,包括畢加索、馬蒂斯、莫迪利亞尼等。當時看畫實際上和現(xiàn)在不一樣,我們并沒有把它們劃分的那么清楚,不管是古典的、現(xiàn)代的,還是中國的、外國的,比如說齊白石、李可染、林風眠,包括畢加索、戈雅等,每張畫我們認為它好,一定是被感動或跟我們的內(nèi)心有一個共鳴,都是完全從這個來看。這些畫家里我最覺得跟自己最近的就是畢加索、莫迪利亞尼。我父親對我最大的鼓勵是我畫的他那張像,他并沒有說多好,而是說雖然你在美術(shù)學院進行了基本訓練,但是你的線條還是很生,這很不容易,線條熟不是一個好畫家,生的線本身有自己的生命,沒有力量的話,是站不住的。

藝術(shù)中國:在60年代,您的很多畫作與您喜歡現(xiàn)代詩有怎樣密切的聯(lián)系?

張郎郎:因為我當時喜歡麥考斯基早期象征派的詩,還有西班牙的洛爾迦,在他寫的那個詩里面我可以讀到畫面,像洛爾迦有名的“黑小馬大月亮”,另一句是“紅月亮,黑小馬”,實際上應(yīng)該是馬比月亮大,但是在他眼里是月亮比馬大,這些畫面會讓你有很豐富的藝術(shù)想象。

在60年代,除了給我父親的,我自己也畫了很多畫,比如說像高爾基寫了一篇小說《丹柯》,就是講一個名叫丹柯的人,最后他為了讓大家走出黑暗的森林,把他的心拿出來,變成火把,舉在手里,我覺得這特別有畫面,就把它畫出來。別人說你為什么非得畫這樣的?我說這本身能感動我,光讓我畫一個靜物或一個山水,對我來說不能感動,但是我看我父親的焦墨,像《巨木贊》、山水長卷等,一樣能感動人,關(guān)鍵是你在畫的時候你是不是已經(jīng)被感動了。

當時在巴黎的洛東達咖啡館的時候,畢加索也跟波德萊爾、愛略特這些現(xiàn)代詩人在交叉之中,他的畫對他們的詩有啟發(fā),反過來他們的詩對他的畫有啟發(fā),所以我覺得我的畫畫和文學是分不開的,所以也是從這個意義上說,我說還是算“現(xiàn)代文人畫”,但是這個跟咱們現(xiàn)在流行說的文人畫不是一個,這個叫法是為了說的方便,并不一定符合美術(shù)史的敘述。

張郎郎 《海默印象》

藝術(shù)中國:從上世紀60年代之后到2004年首次在798嘗試做展覽,這40多年中您有沒有繼續(xù)畫畫?

張郎郎:我一直在畫畫,不過后面都是屬于一種習慣。這些年我在國外教書,時間比較緊張,不可能有條件畫大畫,也不可能在一張畫上花很多時間,所以我就用圓珠筆、鉛筆、鋼筆隨手畫。我北京四中的同學,都知道我那幾年差不多都在畫畫,在課本上每頁全畫滿了,實際上就是自己為了好玩,而線條如何堆積出一個形態(tài),這是一個自己的過程。

藝術(shù)中國:這些隨手畫的風格跟60年代是一脈相承的嗎?

張郎郎:對,一脈相承,而且是一個自我的發(fā)展。我父親畫的這類畫現(xiàn)在沒有人在畫,我試圖再繼續(xù),也許我是最不專業(yè)的一個畫家,但是我至少是一個志愿者,有熱情往前再推動,也許美院的年輕人受到影響之后,沒準兒可以畫的更好。

藝術(shù)中國:在國外的這么多年,在國外博物館中看很多的原作,對您是否有影響嗎?

張郎郎:有,我差不多20年一直在華盛頓,那里有很好的博物館,而且有很多我喜歡的畫家的原作,給我的震撼第一是保存好,第二是顏色這么鮮艷、厚重,第三是發(fā)現(xiàn)畢加索幾張?zhí)貏e鮮亮的畫,實際上不是用油畫畫的,而是用油漆畫的,這就給我一個啟發(fā)——最關(guān)鍵的是最后的效果,前面的手段不重要。

張郎郎作品

藝術(shù)中國:在您的作品中,除了一些文學性的繪畫,也有像李兆忠先生所說,包含著“主觀思想和客觀現(xiàn)實碰撞所產(chǎn)生的靈魂之光”。

張郎郎:對,像《紅與黑》實際上我是受王魯湘一篇文章的影響,他說我父親這一生一直是在紅與黑之間糾結(jié),我說從這個意義上說我也有兩個糾結(jié),一個是文學和美術(shù)的糾結(jié),后來我就發(fā)現(xiàn)這個糾結(jié),你可以用另外一種心態(tài)將它們?nèi)诤希晕覍憱|西也可以有很多畫面,在畫畫的時候也可以有很多寓意,把它劃分是理論家的事兒,關(guān)鍵是你能不能做出來自己喜歡的東西;另外一個糾結(jié)就是,我生在延安,一直是紅色的家庭背景,另一方面,我生活的經(jīng)歷又特別坎坷,是一條黑線,所以糾結(jié)在一起。但是也可以讓它們相處,就把坎坷的經(jīng)歷變成一種財富,把紅色的線變成可以推進的正能量。從這個角度說,人生實際上也是畫,每個人都有不同的條件,怎么把這些有利和不利的條件,也就是不同的色彩和線條,在一個有效的情況下組裝起來,可能就是屬于你的一張人生的大畫。

藝術(shù)中國:在《紅與黑》的畫面里有一個小孩,是代指您自己嗎?

張郎郎:對,這個小孩的靈魂和精神在其中無所適從,但是也有好處,實際上靈魂可以漂流其上,就是你不要糾纏進這兩大塊,是可以飄逸出來的。

藝術(shù)中國:這好像是中國人的一種智慧。

張郎郎:對,我母親小時候就給我們講,在你遇到特別痛苦或者特別憤怒而無能為力、無可奈何的時候,你不要去掙扎,不要去斗爭,最好的辦法就是靈魂出竅,你出來反觀,那時候你會很平靜,因為歷史、社會就是這樣。

張郎郎作品

藝術(shù)中國:您的人生歷程是很曲折坎坷的,但是在您的畫面中,看不出任何憤怒或仇恨,反而是充滿童心和陽光的,您自己是如何看的呢?

張郎郎:這跟我現(xiàn)在寫的幾本書是一樣的,因為我把自己拉遠一點。我們來到這個世界,實際上一生中可能有高升,也有降低,有反復的曲線,我只不過是曲線比別人的幅度更大,但是反過來想我也占很大便宜,別人沒有機會有這樣極端的感受。我在文學上講故事的時候一定盡量讓自己以第三者的角度平白直述,講當時我所知道的實際情況,當然不能說百分之百就是事實,因為根據(jù)羅生門,每個人的角度不一樣,但是至少你不要把自己卷入進去。我畫畫的時候也是同樣的心情,我只畫我自己覺得美好有趣的,讓我激動的,有悲傷、也有歡樂、也有沉思,但是不要把特別負面的情緒和所謂“丑的美”表現(xiàn)出來。

最近幾年我去798、宋莊,有時候覺得它們很有探索精神,但是有的畫的我實在不能看。我不能說我畫的好,至少我得讓人家覺得這個畫看著還舒服,這是我對美術(shù)的理解,因為我們畫的是美,所以我自己在畫畫的過程中,不能把自己心里邊的仇恨憤怒全畫進去,但也有的畫家愿意這么畫,畫好了也不錯,但是要畫好不容易。

藝術(shù)中國:60年代“畢加索加城隍廟”的風格并沒有延續(xù)下去,您期望您的展覽能夠給人們提示一些什么?起到一個什么樣的作用?

張郎郎:我覺得這次在清華美院辦展,最后能夠被批準,已經(jīng)很榮幸了。因為我不是一個繪畫系的畢業(yè)生,也許畫的畫還能看,就被同意了。從我的角度我希望就是有學生或者別的畫家,看了以后可能按照他的風格和技巧會解讀得更好。我第一次辦展以后至少得到一個效果,就是我的同學說咱們美術(shù)史系的人也可以辦畫展,至少真正愿意好好畫的人會多一些。我這么大年紀開始畫畫,第一并不是想以此出名,第二不是希望以此養(yǎng)家糊口,沒有這兩個,就可以真正做到純粹從內(nèi)心為藝術(shù)而藝術(shù),從心而畫。

藝術(shù)中國:反過頭來看為什么這么多年您都沒有選擇別的繪畫方式,一直這種現(xiàn)代的而且具有文學性的方式?

張郎郎:我有一個階段也畫水墨,但是我覺得水墨和我的性格和審美理想不一樣。我在普林斯頓當訪問學者之后,我走到一個十字路口。這個時候在我在紐約有一個做藝術(shù)交易的朋友吳爾鹿,他看了我的畫,說你就當職業(yè)畫家,我來代理,還給我弄了畫室,買了畫布和大量的顏色。這時候突然康奈爾大學通知我可以去教書,我還是“目光短淺”,因為當時還有我女兒正在上學,我賣畫能不能謀生還是一個問號,但是去教書至少可以養(yǎng)家糊口。如果我當時聽了他的話,沒準兒我可以畫得更早,自己就變成一個職業(yè)畫家了,等這次我跟吳爾鹿說我開始畫畫了,他說你別跟我說,那個時候我還能做,你現(xiàn)在這么大歲數(shù),怎么做啊?

張郎郎在香港畫室

藝術(shù)中國:這種風格跟您遺傳自父親和母親的職業(yè)道路,以及您本身對二者的熱愛是有直接關(guān)系的?

張郎郎:一個原因是因為我畫這個風格,我兄弟姐妹看到后都特別理解,因為當時我們家最有意思的游戲就是在家里辦家庭雜志,我在家庭雜志畫的就是這個風格,現(xiàn)在把它畫成大的,再往前發(fā)展,顏色更好,他們會很高興,另一方面我也覺得是對我母親和父親紀念的最好的一種方式。

藝術(shù)中國:什么是家庭辦雜志呢?您能否介紹一下?

張郎郎:實際上就是手抄本,讀者是家庭的成員,以及朋友或者朋友的孩子,傳完了一圈之后又還回到我們家,畫畫也行,寫文章也行,把它釘在一起,50年代到60年代我們家一直在做這個。

藝術(shù)中國:從上世紀60年代您的作品充滿生命的沖動,青春的活力,直到今天您依然是希望把正能量表現(xiàn)在畫面上,這反應(yīng)了您對這個社會、人性怎樣的認識?

張郎郎:真正的原因是我從小受家庭影響,包括后來在美術(shù)史系,也學了很多關(guān)于美的內(nèi)容,一直在思索“什么是美?”我曾經(jīng)有個同學從他的角度說美就是生命力,表現(xiàn)出生命的美好和對生命的渴望。實際上這是一種理想,人都不能永生。我的畫,一切都是讓人家覺得生活是美好的。我給郭路生(食指)寫的“相信未來,熱愛生命”,實際上是我自己的座右銘。我還是會沿著這條路再走。