講座海報(bào)

胥建國教授在講座現(xiàn)場

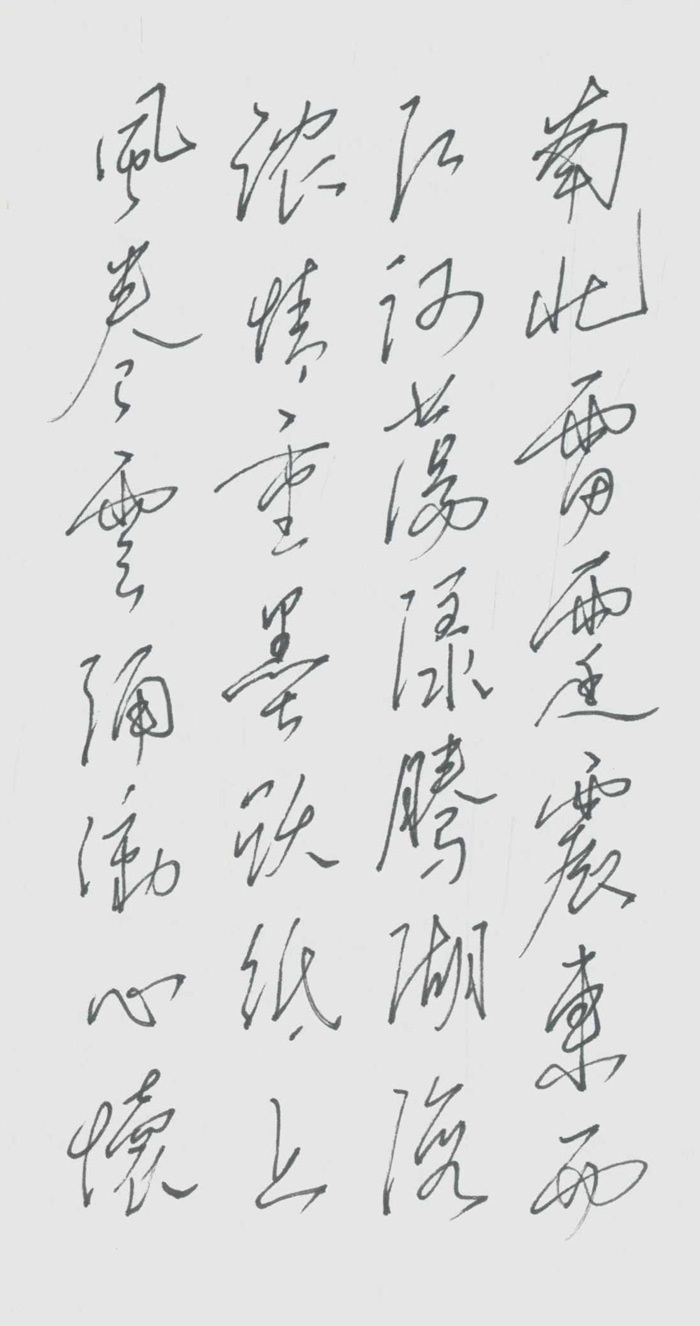

雨灑嵩山

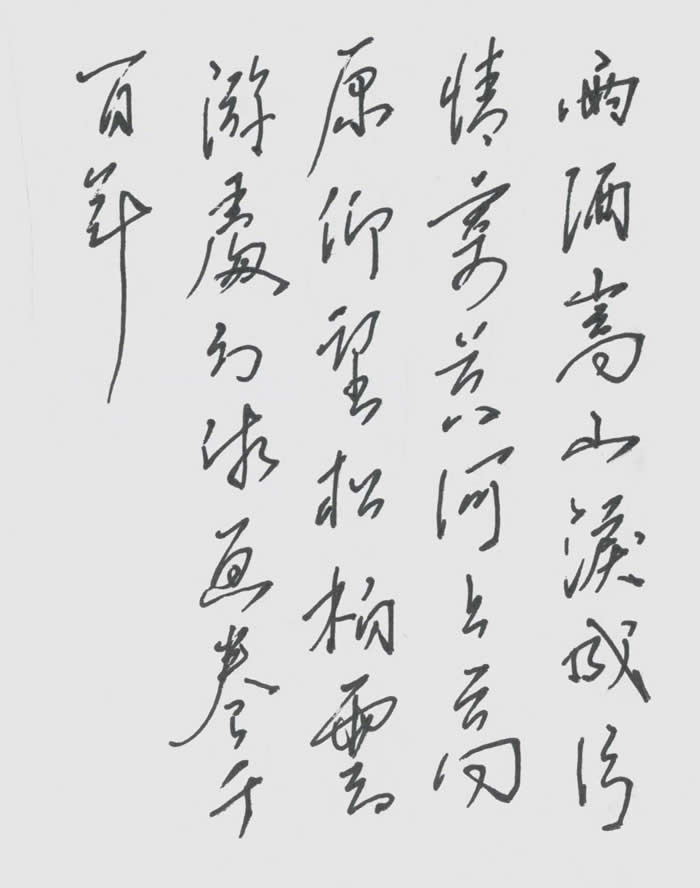

雨灑嵩山淚成片,情寄黃河上高原。

仰望松柏云游處,幻作畫卷千百年。

——2015年8月 于恩師李伯安先生墓

胥建國以手書詩句緬懷恩師李伯安

我以2015年8月為李伯安老師掃墓后寫下的一首詩來作為對(duì)他的緬懷。

李伯安 (1944.7-1998.5),河南洛陽人。1962年鄭州藝術(shù)學(xué)院美術(shù)系畢業(yè),曾任小學(xué)教師、工廠美工。1975年后在河南人民出版社、黃河文藝出版社、河南美術(shù)出版社任編輯。李伯安是20世紀(jì)末一位漠視功名、不求聞達(dá)、默默耕耘于國畫人物之苑的藝術(shù)赤子。他廣采博納,融匯中西,大大地豐富了國畫人物藝術(shù)語言的表現(xiàn)力。

李伯安先生是20世紀(jì)杰出的現(xiàn)實(shí)主義畫家,他用自己一生的追尋與十年的磨礪,鑄就了巨幅中國水墨人物畫長卷《走出巴彥喀拉》,以史詩般的形式展現(xiàn)了中華民族覺醒與奮進(jìn)的步伐。他的作品借鑒了西方現(xiàn)代主義流派的藝術(shù)風(fēng)格以及中國傳統(tǒng)線描和水墨大寫意等多種藝術(shù)語言,涵括了雄偉的雪峰、浩瀚的云變、闊達(dá)的廟宇,跨越了信仰與文化、人性與心靈之間的溝壑。

李伯安先生舊照

一、我眼中的李伯安

1990年,在李伯安老師的鼓勵(lì)指導(dǎo)下,經(jīng)過半年的時(shí)間,我繪出了一百多幅的黑白裝飾畫,并出版了《黑白裝飾畫》一書。

我從小就非常喜歡畫畫兒,那時(shí)候會(huì)看電影和一些小人書,按照印象去畫一些打仗的一些場面,包括像當(dāng)時(shí)我們看的電影《地道戰(zhàn)》、《地雷戰(zhàn)》,會(huì)根據(jù)一些具體的一些情節(jié)去畫,找一個(gè)本子,然后把本子中間畫上橫線,上面畫八路軍、新四軍,下面畫日本鬼子和偽軍,用這樣一種方式來表現(xiàn)兩個(gè)軍隊(duì)互相之間的變化。上小學(xué)之后,一個(gè)很偶然的機(jī)會(huì)我被選進(jìn)文藝宣傳隊(duì),開始學(xué)習(xí)音樂,主要是器樂二胡、小提琴和手風(fēng)琴。

1990年,在李伯安的鼓勵(lì)指導(dǎo)下,胥建國出版了《黑白裝飾畫》一書

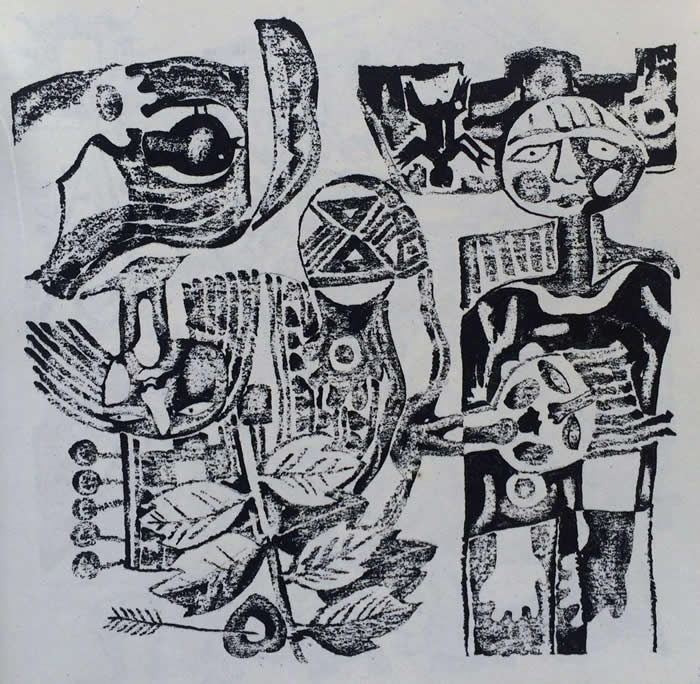

《黑白裝飾畫》中作品

《黑白裝飾畫》中作品

大概我上到小學(xué)三年級(jí)的時(shí)候,一個(gè)非常偶然的機(jī)會(huì),我二姐開始跟伯安老師學(xué)習(xí)繪畫。伯安老師會(huì)經(jīng)常到我家里來教我姐姐畫畫兒,我姐姐有時(shí)候也會(huì)到他住的地方去學(xué)畫畫兒,有時(shí)我就跟著二姐一起去聽一聽,覺得非常有意思。

在我四年級(jí)的時(shí)候,有次他看到我也在畫畫,感到有點(diǎn)吃驚,就問我,你喜歡畫畫兒嗎,想不想學(xué)?我說想,因?yàn)樗滥菚r(shí)我在學(xué)音樂,他還推薦過我去考省藝校。記得他當(dāng)時(shí)對(duì)我說:“喜歡畫畫兒,就意味著這輩子要吃這碗飯了”。這句話語一直到幾十年后的今天一直沉甸甸得藏在我心里,因?yàn)檫@句話意味著你需要為藝術(shù)努力一輩子。

胥建國1977年攝于母校洛陽市第二十七中學(xué)

胥建國1973年攝于家中

在跟伯安老師學(xué)了一年多之后,1975年他調(diào)到了河南省美術(shù)出版社做美術(shù)編輯,這樣他的事業(yè)可能更寬闊。但對(duì)我來說,再要找他就需要從洛陽坐火車四個(gè)小時(shí)往返,因此我一個(gè)月、兩個(gè)月期間會(huì)到鄭州他那里讓他指導(dǎo)下畫,有時(shí)候晚了就會(huì)住在他家里,但有時(shí)他不在就只能蹲在火車站熬一夜,因?yàn)闆]有返程的火車了。

李伯安40多歲時(shí)的照片

我到了高一的時(shí)候,為了更好的學(xué)習(xí),伯安老師介紹我到了當(dāng)時(shí)的開封師范學(xué)院。他認(rèn)為我學(xué)畫畫,應(yīng)該有更高的追求和條件。在開封師范學(xué)院他把我介紹給了周東海老師、王儒伯老師和朱欣馨老師等等,我開始系統(tǒng)地學(xué)習(xí),在中學(xué)課余之間去研究素描和色彩。

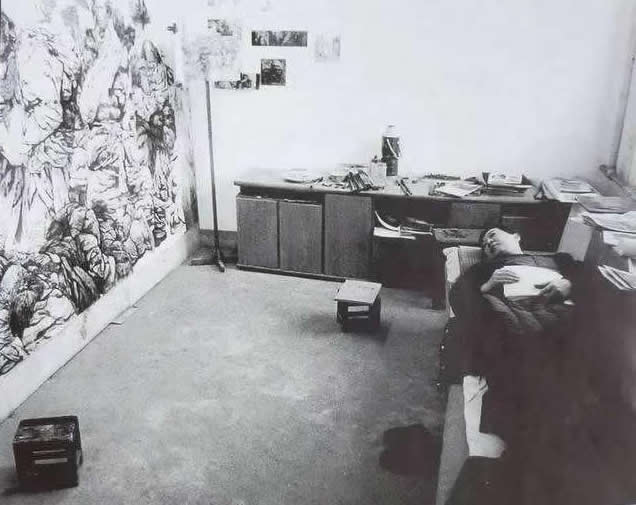

李伯安1998年去世前最后一年在畫室中進(jìn)行創(chuàng)作

高二之后,為了針對(duì)考學(xué)進(jìn)一步提高,伯安老師又介紹我到當(dāng)時(shí)的鄭州市少年宮舉辦的畫班進(jìn)行學(xué)習(xí)。后來這個(gè)畫班里涌現(xiàn)出了許多優(yōu)秀的畫家,他們考進(jìn)了中央美術(shù)美院、中國美術(shù)美院、廣州美術(shù)美院,以及其它許多省市的美術(shù)院校。我非常感謝伯安老師再次給我提供了這樣一個(gè)機(jī)會(huì)。考學(xué)時(shí)我前前后后有大半年都住在他家里,這也是我最難忘的一段時(shí)光。

李伯安1998年去世前最后一年在畫室創(chuàng)作過程中休息

在我認(rèn)識(shí)伯安老師的其間,很少見他開懷大笑過,其內(nèi)心深處埋藏的壓抑都已成為難以追溯的以往。因而,如果看不到他在苦難與艱辛中,對(duì)生的體悟,對(duì)死從困惑到?jīng)Q然,會(huì)很難理解他作品中那濃重的筆墨和沉暗的色調(diào)所隱含的情神,很難認(rèn)知那渾濁畫面中處處都透著的對(duì)光明的祈盼。可以說,透過作品,他把個(gè)體生命的苦楚、煎熬、冥想和思慮,因與一個(gè)偌大群體鏈接,找尋到了精神、情感和生命歸宿的寄托,因與一個(gè)偉大時(shí)代的融合,而跨越了不同民族的文化和信仰,展現(xiàn)出了中華民族追逐夢(mèng)想的執(zhí)著,和人類生生不息的精神內(nèi)核。

李伯安20多歲時(shí)在洛陽為工廠畫毛主席像

二、李伯安的藝術(shù)經(jīng)歷

李伯安從鄭州美專回到洛陽后遇到了他人生的貴人,時(shí)任洛陽日?qǐng)?bào)社美編的李自強(qiáng),在他的關(guān)心和指導(dǎo)下,李伯安的美術(shù)取得了重要的進(jìn)步,包括經(jīng)濟(jì)的基本來源。他20歲時(shí)在工廠工作,因?yàn)樗麜?huì)畫畫兒,所以工廠工會(huì)的宣傳工作做的比較多,后來市里的一些美術(shù)活動(dòng)也經(jīng)常邀請(qǐng)他去參加,也會(huì)完成一些繪制大型宣傳畫的工作等等。

這期間他也會(huì)隨著一些省里組織的活動(dòng)到農(nóng)村和工廠去考察藝術(shù)實(shí)踐,去進(jìn)行相關(guān)的藝術(shù)創(chuàng)作,并在這個(gè)時(shí)期創(chuàng)作了一些插圖、連環(huán)畫和宣傳畫。

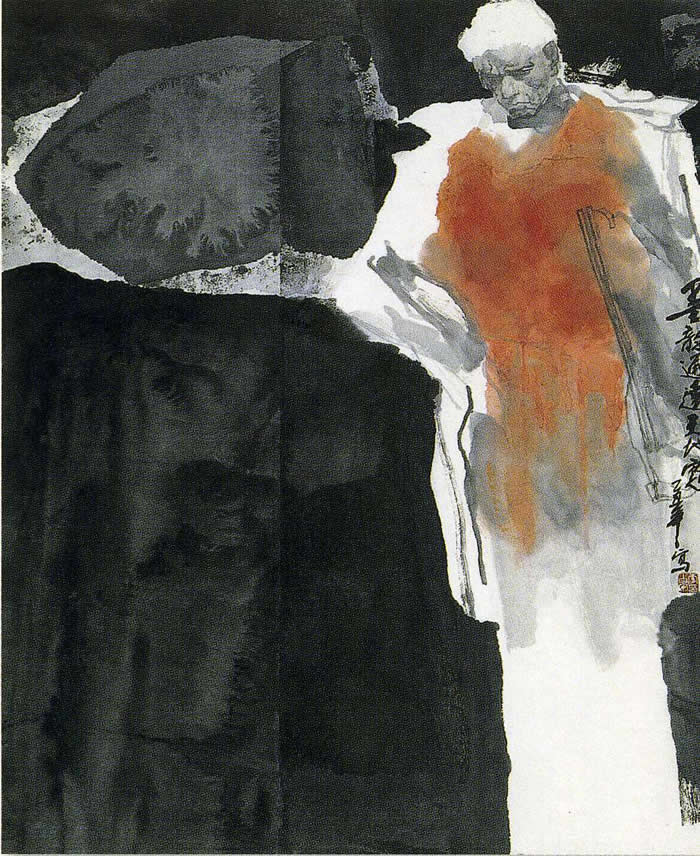

李伯安1984年帶有自畫像意味的作品《墨韻通達(dá)天地寬》

他最終決定從事中國畫的人物創(chuàng)作是到了河南省美術(shù)出版社之后,因?yàn)楣ぷ鞣椒矫婷娴臈l件因素。他在這個(gè)時(shí)期確定人物畫后,開始研究黃庭堅(jiān)和懷素等人的書法,研究古代繪畫和當(dāng)時(shí)的著名畫家王子武、盧沉、石魯?shù)认壬淖髌罚绕涫撬麄兊囊恍﹪嫷谋憩F(xiàn)手法和風(fēng)格。

李伯安“太行人”時(shí)期的作品《豆蔻年華》

李伯安1984年“太行人”時(shí)期繪制代表作《太行人》

從李伯安的藝術(shù)經(jīng)歷上來看,1975年到1988年,尤其是80年代中期是他藝術(shù)走向成熟的重要階段。第一,他確定了以中國畫為他的藝術(shù)表現(xiàn)形式;第二,他以水墨寫意為基本表現(xiàn)手法;第三,他尋找到了以太行山人為創(chuàng)作的主題;第四,他的作品開始形成樸實(shí)濃重而大氣的藝術(shù)語言風(fēng)格。

李伯安抽象風(fēng)格和表現(xiàn)主義風(fēng)格的嘗試《姑蘇印象》

李伯安1985年“太行人”時(shí)期繪制的《日出》

他歷時(shí)十載創(chuàng)作的人物長卷《走出巴顏喀拉》,以中華民族的母親河——黃河為創(chuàng)作的構(gòu)思依托,用群像似的構(gòu)圖,從黃河之源圣山巴顏喀拉畫起,通過一組組蒼茫凝重的藝術(shù)形象和浩然大氣的節(jié)奏安排,寄寓了大河?xùn)|流去的萬古豪情,贊揚(yáng)了中華民族賴以生存、發(fā)展并能夠自豪地屹立于世界民族之林的黃河文明。作品以它高昂的立意、恢宏的氣象、精湛的刻畫和獨(dú)具個(gè)性的藝術(shù)語言,當(dāng)之無愧的躋身于中國人物畫經(jīng)典作品之列。

李伯安1989年應(yīng)四川美術(shù)學(xué)院國畫系主任白德松先生(右二)之邀在川美辦展講學(xué),并與川美教師合影

李伯安與日本企業(yè)家西部基夫夫婦和王勤在漓江上

最初日本企業(yè)家西部基夫先生,他是希望能在中國尋找兩位畫家,一位畫長江,一位畫黃河。那在這樣一個(gè)基本的想法下,他來中國尋找,很偶然的在四川美術(shù)學(xué)院展廳看到了李伯安的畫,并通過相關(guān)的老師聯(lián)系到了李伯安,應(yīng)該說有了這樣一個(gè)契機(jī),促動(dòng)了李伯安開始去創(chuàng)作有關(guān)黃河題材的這樣一件作品。這就是我們常說的機(jī)遇,但機(jī)遇總是給那些有準(zhǔn)備的人留著的。正因如此,促發(fā)了李伯安創(chuàng)作的動(dòng)機(jī),開始對(duì)藏族的宗教活動(dòng)和世俗生活,以及他們的形象開始全方位的進(jìn)行研究和揭示。為此作品的創(chuàng)作他三次上高原采風(fēng)寫生,收集素材。

《走出巴顏喀拉》草稿局部(朝圣)

《走出巴顏喀拉》草稿局部(朝圣)

藝術(shù)創(chuàng)作的許許多多的所謂的風(fēng)格,所謂的表現(xiàn)形式,其實(shí)都不一定是藝術(shù)家之前可以預(yù)想的東西,許多作品都是在創(chuàng)作中不斷摸索探索中尋找到的與表現(xiàn)內(nèi)容、主題思想相契合的那種形式,包括獨(dú)特的藝術(shù)語言。李伯安的這件作品就是這樣一種完美統(tǒng)一。從李伯安作品最初的一些創(chuàng)作草圖中,我們能看到他其實(shí)在整個(gè)創(chuàng)作過程中,還是受到了許許多多的油畫的繪制方式的影響,比方說他注重整體的組合的明暗與冷暖的調(diào)子對(duì)比,強(qiáng)調(diào)黑白灰的關(guān)系,人物組合的分量,及畫面厚重感、空間感等等。他在大量運(yùn)用黑和線的同時(shí),非常注意紅色或黃色的對(duì)比,而且紅色會(huì)有許多細(xì)微的變化,巧妙而自然。

《走出巴顏喀拉》第一段《圣山之靈》前半段抽象風(fēng)格中豐富的水墨暈染效果

《走出巴顏喀拉》畫的主題是中華民族的母親河——黃河,畫幅以高度概括凝練的手法,用人物象征和隱喻的方式,超越了對(duì)河水奔涌的陳鋪直敘,從人的視角展現(xiàn)了大河的雄渾與波瀾壯闊。它即是一個(gè)時(shí)代的命題,也是一個(gè)民族覺醒后吹響的號(hào)角。就像公元227年蜀漢丞相諸葛亮,在決定北上伐魏,給后主劉禪上書的《出師表》一樣,是20世紀(jì)末,中華民族面向世界發(fā)出的一篇蓄勢(shì)待發(fā)的昂揚(yáng)檄文,無論前方的路怎樣險(xiǎn)阻,一個(gè)覺醒了的偉大民族都會(huì)一往無前,浪遏飛舟。

《走出巴顏喀拉》第一段《圣山之靈》后半段現(xiàn)實(shí)主義紀(jì)念碑式的人物群像風(fēng)格

《走出巴顏喀拉》長卷高2米,長121.5米,共有十段。1998年5月2日,畫家倒在了正在創(chuàng)作中的人物長卷之前,他把自己完完全全地融進(jìn)了“巴顏喀拉”那一派漫天皆白寥廓無垠的圣境。120米長卷如同一年的12個(gè)月份,有盛夏般的慶典,有深秋中的蒼黃,有嚴(yán)冬里的冰寒,而缺失的就是春暖花開的融榮。尋找生的路,找尋夢(mèng)的未來,也許這就是畫面表現(xiàn)的人物不斷砥礪前行的動(dòng)力吧。

未完成的藏民像

《走出巴顏喀拉》第一段《圣山之靈》后半段的人物群像局部

為了更好地反映人們的一種整體的崛起奮進(jìn),或者說,從某種角度上為了更好地展現(xiàn)人物的神情身姿,沒有選擇遠(yuǎn)景,而是選擇了一些近景,通過接近1:1的比例,直接把形象展現(xiàn)在人們面前。通過這樣一種大手筆,大畫面,大圖像的展示,營造出了一種鋪天蓋地,撲面而來的畫面氣勢(shì),波瀾壯闊,排山倒海,勢(shì)不可擋。這種選擇應(yīng)該說是從藝術(shù)創(chuàng)作上,尤其是水墨寫意人物繪畫方式上看是非常艱難的,是非常具有冒險(xiǎn)性的。因?yàn)楸姸嗟娜宋镉幸还P敗筆,整個(gè)畫面都會(huì)失敗。怎么能夠在一個(gè)這么大的畫面中保持的一種精神氣質(zhì)的連貫,這對(duì)一個(gè)畫家來說是一個(gè)重大的挑戰(zhàn)。

《走出巴顏喀拉》第二段《開光大典》對(duì)傳統(tǒng)繪畫《八十七神仙卷》線描風(fēng)格的借鑒

李伯安之所以能夠駕馭這樣一個(gè)長卷,與他之前在藝術(shù)上的修養(yǎng)和各方面的積累修煉有直接關(guān)系。比方說,他對(duì)油畫調(diào)子、厚重感、冷暖色彩對(duì)比的理解、認(rèn)識(shí)和掌控,以及對(duì)中國畫筆墨的嫻熟掌控,還有對(duì)大畫面黑白對(duì)比的掌控,以及對(duì)多種人物組合的這樣一種宏觀場面的掌控。這是非常綜合性的能力,并非每個(gè)藝術(shù)家都具有這種能力。

李伯安畫中的人物,不管是形象還是身體的一些服飾,沒有像通常的一種概念化。他是從生活中提煉出的一些精彩的一些畫面,在創(chuàng)作的過程中非常注重在對(duì)稱中尋求變化,在變化中又尋求一種規(guī)整。

《走出巴顏喀拉》第二段《開光大典》后半段局部

從整體上看,李伯安的這幅長卷《走出巴顏喀拉》,在畫面背后有著一種對(duì)文化和歷史的沉思,對(duì)當(dāng)今時(shí)代步伐和脈絡(luò)的一種準(zhǔn)確理解和認(rèn)知。在他的筆下眾多人物的眼神中,有著一種急迫的渴望,一種不斷向前的沖動(dòng),這就是李伯安他理解的和看到的。那是如同用窺視鏡探到的內(nèi)心世界,對(duì)內(nèi)心世界的一種挖掘,也是用心底發(fā)出的感應(yīng)感受到的對(duì)方低喘的呼吸與心跳。畫面中表現(xiàn)的這些人物,不僅表現(xiàn)出了那樣一個(gè)人群所特有的神情,更主要是通過神挖掘表現(xiàn)到了這些人物的心靈,心靈的活動(dòng)和心靈內(nèi)在的涌動(dòng)與期盼。作品里面的一些人物,眼神會(huì)勾人心魄,會(huì)射到你的心靈的深處,會(huì)觸動(dòng)你的神經(jīng)最深處那點(diǎn)東西,會(huì)撥動(dòng)你的心弦,發(fā)出最沉悶的聲響。

藏民人物肖像《山鷹》

《走出巴顏喀拉》第二段《開光大典》后半段局部

藝術(shù)創(chuàng)作從開始無法到逐漸去尋法,按照法一步一步的去實(shí)現(xiàn),而到了一定的層面和高度,又會(huì)從有法變成無法。這個(gè)無法到有法再到無法看上去是個(gè)輪回,但前后不同,是一個(gè)從初級(jí)到高級(jí)的一種變化,而這種變化最終的無法是一種超越性與升華,這種超越不僅是對(duì)藝術(shù)家自我,也是對(duì)前人的一些法的理解和深刻認(rèn)知后,對(duì)新的一種法的一種制定,這種制定只有藝術(shù)家自己能夠首先去在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn),只有他自己首先在實(shí)踐中去把這種法去確定下來,后人才能去借鑒,去學(xué)習(xí)。李伯安的這幅長卷就是這樣,前面所有的只是他對(duì)古今中外藝術(shù)的借鑒學(xué)習(xí),但這幅畫兒形成并締造出了屬于他個(gè)人的法。

《走出巴顏喀拉》第十段《天路》中的人物群像

在李伯安的畫上有一個(gè)突出的特點(diǎn),就是他畫的所有人物,包括動(dòng)物。他都迎著觀眾,是迎面而來,這樣一種形象的塑造,他不是將人物橫向或者從左向右,從右向左,這樣一種正面的形象,會(huì)直接的對(duì)觀者形成直接的交流,不僅是視覺上的交流,也會(huì)形成一種心與心的一種碰撞,并在碰撞中產(chǎn)生的巨大的溝通與火花。

《走出巴顏喀拉》第七段《歇息》中對(duì)相同人物(母子)的處理從現(xiàn)實(shí)主義向表現(xiàn)主義風(fēng)格的轉(zhuǎn)變

回過頭再看這件作品,它在畫面中,整體的構(gòu)圖和布局上,大多都是一種滿構(gòu)圖,畫面形象頂天立地,充盈豐滿,這種構(gòu)圖在中國藝術(shù)史上最具代表性的就是漢代,包括漢畫像磚等,它不是留白,更重要的是一種充斥感,占據(jù)整個(gè)畫面的那樣一種充實(shí)感。這樣一種感覺,會(huì)給人一種極大的視覺沖擊,會(huì)有那種更深刻的一種感受,而在作品的背后,其實(shí)彰顯的是一個(gè)時(shí)代,一個(gè)民族向外拓展的雄心壯志,一種開放的胸懷,一種有巨大能量聚合的精神。漢代藝術(shù)如此,李伯安的這幅長卷也如此。

《走出巴顏喀拉——賽馬》

作品局部

從李伯安的作品中,能看到他汲取了非常多的藝術(shù),古今中外的都有。比方說他畫的一群奔馬,那個(gè)賽馬的場合,一些馬嘴的那種方的處理,完全可以看到像甘肅出土的那些東漢青銅馬的造型一樣,那種奔放,那種豪邁,那種方圓結(jié)合形成的造型語言和力量。

《走出巴顏喀拉》第十段《天路》中的人物群像局部

這一部分畫面的處理,更接近于一種抽象形體的組合與拼貼藝術(shù)的塊面組合。 另外就是像的畫面大的黑白塊兒的處理,能看出對(duì)柯勒惠支鍵黑白版畫畫面處理的那種整體的那種效果,當(dāng)然,還有很多其他的方面的東西,能看到李伯安的知識(shí)面和藝術(shù)修養(yǎng)的廣泛性。

在李伯安的作品中,他非常注重視覺的焦點(diǎn),往往會(huì)在畫面上以若干形象或道具去襯托突顯某一個(gè)形象。在整個(gè)長卷中,這部分畫面人物塑造的相對(duì)更為理性,在色彩方面也相對(duì)的比較豐富,裝飾意味較為濃郁。但是,不管是古今中外,在李伯安的手下,各種風(fēng)格特點(diǎn)手法都完全融入到了他自己的筆下,最終變成他自己所需要表現(xiàn)的一些東西,包括裝飾性極其裝飾帶來的形式美和視覺美感。

《走出巴顏喀拉》第十段《天路》中抽象風(fēng)格的畫面處理

中國文化在漢唐之后,沉靜淡雅多于奔放雄勁,藝術(shù)的程式化多于藝術(shù)的原創(chuàng)性。《走出巴顏喀拉》在繪畫方面對(duì)中西的技藝融合,提升了中國畫的層次感和厚重感。在伯安老師的筆下,由黃庭堅(jiān)和懷素融匯而成的行草線條,蒼黃遒勁,穿插于法國浪漫主義繪畫、俄羅斯巡回畫派與德國表現(xiàn)主義藝術(shù)之間,大刀闊斧,酣暢淋漓。畫中展現(xiàn)的即是一種與20世紀(jì)初德國女畫家珂勒惠支版畫,在精神和情感上的契合,雖然陰郁沉悶,但卻氣息逼人,充滿了堅(jiān)韌和熱忱,也更是心中意氣如同火山迸發(fā)般能量的抒發(fā)與釋放。

《走出巴顏喀拉》第十段《天路》中結(jié)尾處超現(xiàn)實(shí)主義的風(fēng)格

三、李伯安及作品帶給我們的思考

藝術(shù)來源于生活,這是非常重要的一件事情,任何一個(gè)藝術(shù)家,他都不可能脫離現(xiàn)實(shí)生活,今天所謂的創(chuàng)作,不管它采用的是一種抽象的,寫意的,還是任何一種方式,都是生活必然會(huì)積淀在他內(nèi)心中,長期會(huì)形成一種涌動(dòng),而生發(fā)出一種藝術(shù)的東西。

2018年5月12日,胥建國及夫人姬暉陪同清華大學(xué)藝術(shù)博物館杜鵬飛常務(wù)副館長再赴鄭州拜訪張黛老師,洽談李伯安作品收藏事宜

一個(gè)藝術(shù)家,他選擇什么樣的手法和風(fēng)格,與他之前所學(xué)有直接關(guān)系,但最重要的還是與他對(duì)人生、對(duì)藝術(shù)的參悟有著重要的聯(lián)系,正因?yàn)橛辛诉@樣一種聯(lián)系,他才有可能把他的這種感悟,融入到作品中,尋找到自己的語言。藝術(shù)作品的好與不好與作品大小沒有直接的關(guān)系,但是與作品創(chuàng)作的思想、觀念,包括表現(xiàn)手法、技巧,以及個(gè)人的文化修養(yǎng)、藝術(shù)造詣?dòng)兄o密的聯(lián)系。對(duì)人生大的感悟、大的認(rèn)知、大的揭示,也自然會(huì)展現(xiàn)在作品之中,這是有所不同的。

什么是藝術(shù)家,藝術(shù)家首先是一個(gè)普通的人,跟任何人都是一樣的,之所以他是藝術(shù)家,只是他的工作性質(zhì),人生的追求、方向、目標(biāo)不同而已。最重要的是,他要具備一種對(duì)生命、對(duì)自然感悟的那種敏感性,這種敏感能夠讓他洞察事物的一些本質(zhì),可能在某些方面是有一些哲學(xué)家那樣的理性思辨,但也可能會(huì)偏重感性更多一些。但是總的來說,他還要具備一些專業(yè)的技能,通過一些專業(yè)的技藝來表現(xiàn)他的思想,表現(xiàn)他的內(nèi)在精神與情感。

講座現(xiàn)場

從本質(zhì)上講,藝術(shù)家沒有好壞之分,也沒有大小之分。一些我們所說的好藝術(shù)家,我想可能是指那些比較純粹的藝術(shù)家。所謂純粹,是他關(guān)愛生命、關(guān)愛自然,他通過理解、認(rèn)識(shí)和感悟,把真正感悟到的一些東西展現(xiàn)出來,包括表現(xiàn)真善美和事物最本質(zhì)的和最純粹的東西。

藝術(shù)家也好,藝術(shù)作品也好,客觀上確實(shí)存在著差異,存在著不同,這種差異和不同,可以從很多方面來理解,來認(rèn)知,但是從藝術(shù)層面上來理解,就是有的藝術(shù)家可能看待一個(gè)事物,理解認(rèn)識(shí)相對(duì)比較表象,而有些藝術(shù)家可能相對(duì)比較深刻,有的藝術(shù)家可能感悟認(rèn)知的是一些事物的表象的美感,還有些藝術(shù)家更關(guān)注認(rèn)識(shí)事物的本質(zhì)及深層結(jié)構(gòu)。

但不管怎么說,作為一個(gè)藝術(shù)家,之所以與很多的工作不同就在于你是要挖掘人的心靈,表現(xiàn)人的心靈,展現(xiàn)人的精神與情感,而且用最純正最濃郁的情感去表現(xiàn)和揭示心靈的活動(dòng)。

中國地名學(xué)會(huì)副會(huì)長商偉凡在講座現(xiàn)場發(fā)言

藝術(shù)家,還有一點(diǎn)最重要的就是,要具備一種原創(chuàng)性,要具有一種創(chuàng)新的精神,要有一種突破前人已有成果的勁頭,但這所有的動(dòng)力是來自于對(duì)真理的不懈追求。因?yàn)槿松泻芏嗟呐Γ泻芏嗍遣豢苫貧w的東西,所謂的輪回,是在某種哲學(xué)層面上的研究,但是作為人生,永遠(yuǎn)是一條直線與時(shí)間并行,有去無回。所以,我們作為藝術(shù)家,最大的貢獻(xiàn)就是你的創(chuàng)新,就是你的創(chuàng)造,你能不能用一種新的形象展示給大家,能讓大家感受到一種新的精神與新的情感。

我想做一個(gè)藝術(shù)家,可能需要有很多方面的知識(shí)與能力儲(chǔ)備。我認(rèn)為有兩個(gè)方面,第一個(gè)方面是抱有對(duì)大自然的敬畏之心;第二,對(duì)人、對(duì)生命飽含的愛憐之心。如果說對(duì)大自然沒有一種敬畏,對(duì)生命沒有種愛憐,我想作為一位藝術(shù)家就缺少了一個(gè)最基本的東西。

清華大學(xué)藝術(shù)博物館杜鵬飛常務(wù)副館長主持講座

只有你對(duì)自然充滿了熱愛,對(duì)生命充滿了熱望,你才能夠感悟它,體悟它,才能夠真正從自然和生命中尋找到藝術(shù)創(chuàng)作所需要的東西,所要表現(xiàn)的東西,才能盡可能的達(dá)到你所希望表現(xiàn)的那樣一種形象,并通過這樣一種形象使觀賞到你作品的人由此感動(dòng),產(chǎn)生共鳴,感到生命的偉大與自然的神奇。

一個(gè)藝術(shù)家的一生,像一個(gè)人的一生一樣,前半生像海綿一樣不斷的去吸水,不斷的去吸收,充實(shí)自己;后半生,在前半生的基礎(chǔ)上就要有所取舍,懂得“有舍才會(huì)有得”的道理。什么都想要,什么都不想丟棄,也許你擁有的是豐富、是圓滿,但是很難達(dá)到一種純粹、一種高度和一種境界,因?yàn)樨?fù)荷太重。另外,作為一個(gè)藝術(shù)家,他不僅僅是一種個(gè)體,只服務(wù)于自我,更重要的還是一種社會(huì)責(zé)任和歷史擔(dān)當(dāng)。取,要取之有道,予,要給的無私。有取有予,才會(huì)取之不盡,用之不竭。

講座現(xiàn)場

作為一個(gè)藝術(shù)家,李伯安用他的生命和他的藝術(shù)向我們展示了一個(gè)真正的、純粹的藝術(shù)家的所作所為。他告訴了我們:一個(gè)藝術(shù)家該放棄舍棄什么,該堅(jiān)守執(zhí)著什么。這或許就是看李伯安作品和今天講座最主要的目的。

李伯安將他的人生經(jīng)歷與認(rèn)知,和對(duì)人生、對(duì)民族感悟,運(yùn)用到了他的作品中。《走出巴顏克拉》反映的是一個(gè)民族的覺醒,崛起和奮進(jìn)。可以說,藝術(shù)創(chuàng)作的獨(dú)特性與獨(dú)創(chuàng)性也正源于此。不是刻意地去追求風(fēng)格個(gè)性,而是在主題和內(nèi)容驅(qū)使下自然水到渠成。

胥建國教授在講座海報(bào)上簽名

他能夠保持一種淡漠的心境,能夠保持一種純粹的、藝術(shù)的精神,能夠最終用自己的生命去譜寫一個(gè)歷史的鴻篇巨制,這就是我們今天能夠看到的和了解的和我知道的畫家李伯安。

最后我以這次李伯安作品捐贈(zèng)展觀看后的四句感懷作為結(jié)束語。(2019年10月19日,胥建國教授的“索象·臻境——我所知道的李伯安”講座在清華大學(xué)藝術(shù)博物館舉行。)

胥建國手書詩句,《走出巴顏喀拉——李伯安作品捐贈(zèng)展》有感

風(fēng)卷云涌

南北雷霆震東西,江河蕩漾騰湖海。

濃情重墨躍紙上,風(fēng)卷云涌慟心懷。

——2019年9月28日《走出巴顏喀拉——李伯安作品捐贈(zèng)展》有感

參加講座的嘉賓