吳冠中,長城(二),紙本水粉, 30×21cm,1978年

文/馮宇

老一輩藝術(shù)家都是心手合一,都是“行者”。吳冠中曾說:“尋尋覓覓,為了探求美,像采蜜的蜂,畫家們總奔走在偏僻的農(nóng)村、山野、江湖與叢林間。他們不辭辛勞,只要聽說哪里風(fēng)景好,人物形象好,即便是交通最艱難、最危險的地區(qū)也總有畫家的腳印。”2013年起,宗其香之子宗海平身扛攝影機(jī),按畫索驥,重走父親當(dāng)年路。今天,我們也可以沿著藝術(shù)家的足跡,來場藝術(shù)之旅。

這次,我們走進(jìn)爬長城,涉海灘,游漓江,拜廟宇。風(fēng)光無限好,藝術(shù)有乾坤。

長城

長城,中國古代偉大的軍事防御工程,中國古代人智慧和心血的結(jié)晶,也是中華的象征,民族的脊梁。馮法祀、吳冠中兩幅作品陽光燦爛,吳冠中更是表現(xiàn)巨龍長城,向著天際,逶迤而去。

馮法祀,長城,木板油畫,39.5×51.5cm,1975年

北戴河

北戴河鴿子窩是由于地層斷裂所形成的臨海懸崖,形似雄鷹屹立,故名鷹角石。又因常有成群鴿子朝暮相聚或窩于石縫之中,又名鴿子窩。因地形獨(dú)特,也是觀日出的最佳地點(diǎn)。

許幸之作品中,主體鷹角石迎著朝陽,水面平靜無波,遠(yuǎn)處白帆點(diǎn)點(diǎn),再遠(yuǎn)去鴿子群飛,一幅愜意祥和的畫面。宗其香作品中,巨石屹立,微波蕩漾,船只往來,游人散布。李瑞年則摒棄了一切事物,畫面純粹,海天相連,鴿子窩靜默著,屹立千年。

許幸之,鴿子窩,木板油畫, 20.3×29.1cm,1960年

李瑞年,鴿子窩,布面油畫,46×61cm,1983年

宗其香,東山鴿子窩,紙本彩墨, 28.5×39.5cm,1984年

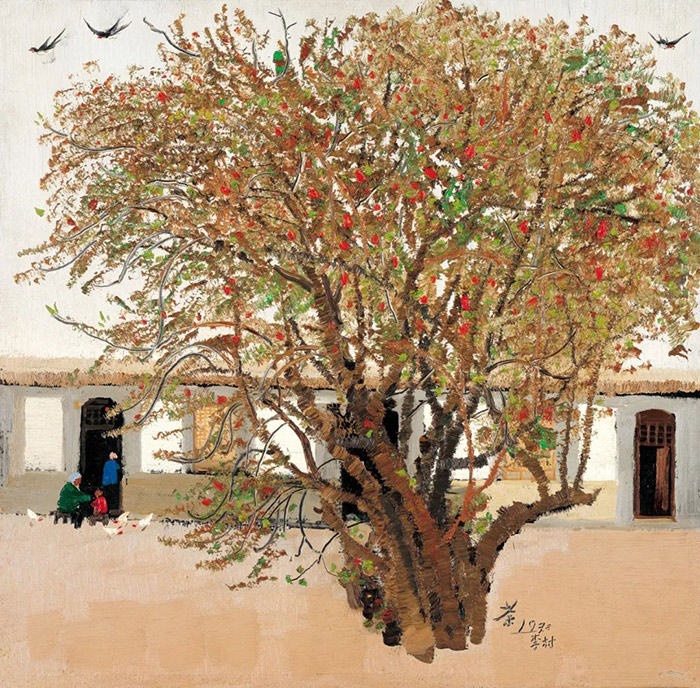

石家莊

1970年代初,中央工藝美術(shù)學(xué)院師生集體下放到河北獲鹿縣(現(xiàn)石家莊市獲鹿區(qū))某部隊農(nóng)場,200多名師生分別住進(jìn)李村和小壁村的百姓家中。吳冠中和祝大年、袁運(yùn)甫被分到李村。在這段時間內(nèi)卻誕生了很多中國現(xiàn)代美術(shù)史上的好作品。

1970年,吳冠中下放農(nóng)村勞動期間,與同事、學(xué)生攝于李村

1990年代筆者在文化部下屬公司工作,與吳冠中先生有過幾年合作,記得有次他對我們說了一句話,記得大意是:如果活著不能畫畫,生命就沒有意義了。吳冠中像一只小蜜蜂一樣,一刻不能閑。在李村沒有條件,創(chuàng)造條件也要悄悄畫畫,沒有畫布,就買來馬糞紙壓成的小黑板,沒有畫架,就用糞筐替代,因此在當(dāng)時被稱為“糞筐畫家”。

吳冠中,房東家,木板油畫, 42×43cm,1972年

吳冠中在李村的這批作品充滿了真摯的情感與濃郁的鄉(xiāng)土氣息。《麻雀》、《高粱與棉花》、《高粱》(青高粱)最具代表,其中包括《房東家》:一棵充滿生機(jī)和活力的大石榴樹被安置在房東家院子正中央,紅花綠葉的團(tuán)狀石榴樹與黑白灰組合的長方形房屋形成強(qiáng)烈對比,給人很強(qiáng)的震撼力。據(jù)他自己透露,他把村里最好看的石榴樹移置在畫面里,村婦和兩扇門不是顏料所畫,是黑板的本來顏色。

祝大年,李村棗樹,工筆重彩,85×120cm,1970年代

祝大年在李村被稱為“板凳畫家”。他與吳冠中畫風(fēng)截然不同。但對于這兩幅作品,他們都是將主體果樹放置畫面中央,毫不掩飾地贊美——對豐收的贊美,對土地恩賜的贊美,也對棗樹在貧瘠土地上依然奉獻(xiàn)的贊美。祝大年作品中,院子里是一棵高大挺拔的傘狀棗樹,粒粒果實(shí)飽滿晶瑩,似紅寶石一般。樹下農(nóng)具井然擺放,家禽悠閑覓食,院子有限的地方還種植蔬菜,這是一戶勤勞整潔的人家,這應(yīng)該也是祝大年的房東家。

袁運(yùn)甫,小學(xué)生們,紙本水粉,39×54.5cm,1972年

一直疑惑糞筐怎么可以做畫架呢?看了袁運(yùn)甫這幅《小學(xué)生們》,終于明白了,北方的糞筐原來是這樣的!

哈爾濱

哈爾濱是一座充滿異域風(fēng)情的東北城市。具有標(biāo)志性的圣·尼古拉教堂是在俄國沙皇尼古拉二世支持下,于1900年在哈爾濱紅博廣場建成的。1966年8月,因“破四舊”被紅衛(wèi)兵拆除。2006年復(fù)建,命名為“尼古拉藝術(shù)館”。顯然蕭淑芳和李斛畫的是原建的尼古拉教堂。

蕭淑芳,哈爾濱古教堂,紙本水彩, 28×39.5cm, 1961年

蕭淑芳所繪是一幅全景圖,形象主體在畫面最右側(cè),典型的歐洲建筑,綠樹環(huán)抱,畫面左側(cè)也是一座歐洲教堂,通體紅色,身在異域的兩個伙伴,遙遙相望。兩者間寬闊的馬路上,汽車行駛。整幅作品,色彩鮮艷,筆調(diào)輕松,一幅童話世界。

李斛,圣尼古拉教堂,紙本彩墨,41×28cm, 1962年

李斛則描繪尼古拉教堂全貌。晚霞滿天,暮色淡淡,整個畫面籠罩在粉紅色的光暈下,教堂莊嚴(yán)肅靜,但不失溫暖柔和。

內(nèi)蒙古大草原

蒼茫原上,草肥馬壯,野曠天低,驍勇豪放。

蕭淑芳,草原小家,紙本水彩,25×38cm,1955年

蕭淑芳和古元這兩幅作品作于同年,是一起去內(nèi)蒙寫生而作,表現(xiàn)的景物也基本相同:氈房、牛羊、農(nóng)具,甚至婦女服飾都是喜慶紅色,一派祥和的草原生活畫卷。前者作品天空和草地五五分割,畫面柔和溫婉;后者則俯視草原,利用水彩的優(yōu)勢,將大面積的天空色彩變幻表現(xiàn)得淋漓盡致,也讓觀者心曠神怡。

古元,草原風(fēng)光,紙本水彩,24.5×32cm,1955年

騰格爾是內(nèi)蒙古音樂界的一張名片,妥木斯則是內(nèi)蒙古美術(shù)界的一面旗幟。不同于以往作品明艷的色彩,這是一幅輕描淡寫:清月高懸,暮色蒼茫,外出的人急馳而歸,氈房炊煙裊裊,那一點(diǎn)火光是家人的等候,是家庭的溫暖,也是希望的火焰,遙呼圓月,一縷溫情在心頭。

妥木斯,宵,布面油畫,60×80cm,1985年

火焰山

火焰山是由于地殼運(yùn)動而產(chǎn)生的獨(dú)特地質(zhì)現(xiàn)象,溝壑林立、曲折雄渾、寸草不生、綿延百里,更因山體赤紅,甚為壯觀。

李斛,火焰山,紙本彩墨,27.8×44.5cm, 1950年代

李斛和古元兩幅《火焰山》構(gòu)圖比例恰恰相反,李斛的紅山只占1/5,路徑如蚯蚓蜿蜒而去,一條清澈的河流順山而走,沖淡了炎熱。古元的紅山則撲面而來,一條藍(lán)色高掛,那是朗朗晴空,駝隊踽踽前行。古元的作品里,駱駝比較常見,大漠飛沙,西出陽關(guān),甚至晚年的藏書票,都有駝影。頂風(fēng)冒雪,堅韌不屈,默默奉獻(xiàn),是駱駝,也是他的人生寫照。

古元,火焰山,紙本水彩,35×42cm,1984年

許幸之作品《油站朝暉》,表現(xiàn)西北油田開采的場面。朝暉既是沐浴朝陽,又寓石油這一朝陽產(chǎn)業(yè)。整個畫面白、黃、紅,耀眼奪目卻不混亂,銀白色的油站與遠(yuǎn)方的紫紅對比強(qiáng)烈,又與盡頭的白色呼應(yīng)。油罐、房舍、鉆塔井然,給人以秩序美。

許幸之,油站朝暉,木板油畫,44.2×61.8cm,1962年

瀘定橋

董希文一直強(qiáng)調(diào)油畫要有民族風(fēng)格,他身體力行。1954、1955和1961年三次進(jìn)藏區(qū)。特別是后兩次,歷時數(shù)月,創(chuàng)作頗豐,這批作品也在他遺留作品占有極為重-要·的組成部分,《春到西藏》、《千年土地翻了身》等就在其中。如果說他1961年的西藏作品具有頌歌的基調(diào),那么1955年的這批寫生作品則傾向于紀(jì)實(shí)性質(zhì)。

董希文,大渡河瀘定鐵索橋,木板油畫,40×53cm,1955年

《大渡河瀘定鐵索橋》,作者以仰望的角度,來表現(xiàn)這一座抗戰(zhàn)的歷史豐碑。畫面河水蕩漾,富有韻律,鐵索橋依然,人們踩在英雄們匍匐過的橋面上往來穿行,遠(yuǎn)山碧綠,云霧繚繞。作者手法老練,在短時間內(nèi),將河水、大橋、遠(yuǎn)山和云彩有序納入畫面,一氣呵成。董希文有一種對具體對象非凡的感受和把握能力,因而他的作品具有真切的具體性,又有一種超越于具體對象的概括性和典型性。

崔開璽,瀘定橋,布面油畫,53.5×77cm,1975年

1975年,人民美術(shù)出版社組織部隊系統(tǒng)的一批藝術(shù)家重走長征路。崔開璽曾和我提及此事,他回憶說他和何孔德、彭彬、高虹等人從北京出發(fā),到成都后接上張文源、艾軒等人,一路軍車護(hù)送。《瀘定橋》畫面中,很顯然看出他就在橋的這頭,直面走來的人群。鐵索橋搖搖晃晃,又一次見證歷史。

1975年,長征路上寫生團(tuán)翻越黑水縣境內(nèi)的留影。前坐者張文源,左三艾軒,右一何孔德(黃道明攝)

布達(dá)拉宮

1961年中國美術(shù)家協(xié)會組織畫家赴西藏寫生,董希文推薦已經(jīng)離開央美的吳冠中一同前往。這次寫生,也是吳冠中藝術(shù)歷程的重要階段之一,甚至形成“西藏系列”。雪山、牦牛、藏民、寺廟一一落入筆底,誕生《扎實(shí)倫布寺》《拉薩龍王潭》《布達(dá)拉宮》等經(jīng)典作品。總的來看,這時期的作品畫面具有平面性的色彩分布,線條與平面相結(jié)合,在大色域內(nèi)強(qiáng)調(diào)色彩的豐富性,能看到他受印象派繪畫以及19世紀(jì)歐洲畫風(fēng)的影響,也展現(xiàn)他寫生過程中如何發(fā)展和探索自己的語言風(fēng)格的痕跡。

吳冠中,布達(dá)拉宮,紙本油畫,28×36cm,1961年

兩年后,戴澤也奔赴這一圣地。同樣的冬景,但不失溫暖,側(cè)面描繪,遠(yuǎn)遠(yuǎn)的仰視,既是對巍峨古建筑的敬重,也是對藏傳佛教的敬仰。

戴澤,布達(dá)拉宮,紙本油畫,52×40.3cm,1963年

西雙版納

相同題材,相同尺寸,不同作者,不一樣的表達(dá)手法。

宗其香,稻香千里,紙本彩墨,68.5×138.5cm,1961年

云南風(fēng)景是宗其香西南區(qū)域除桂林之外表現(xiàn)最多的題材。這里山清水秀,溝壑叢林,民風(fēng)淳樸,民族特色。最引人的還是大榕樹。宗其香用寫實(shí)的手法,將盤根錯節(jié)、粗壯繁茂的大榕樹細(xì)致表現(xiàn)。透過樹干遠(yuǎn)看,是廣闊的稻田,是富饒的土地,也是安居樂業(yè)的象征。

吳冠中,榕樹,紙本彩墨,69×138cm,1992年

樹是吳冠中最喜愛的題材之一。90年代后吳冠中少作油畫,水墨化為行而上的表達(dá)。在《榕樹》中,他用簡練而粗重的黑色線條表現(xiàn)榕樹虬曲厚重的樹干,在背景中表現(xiàn)氣根的灰色細(xì)線條更襯得榕樹強(qiáng)勁有力。整個畫面疏密有致,真正做到從繁蕪的現(xiàn)實(shí)表面抽離出本質(zhì)的美,西雙版納的老榕樹所散發(fā)出來的旺盛生命力,恰如作者古稀之年仍煥發(fā)出強(qiáng)勁的藝術(shù)創(chuàng)造力。

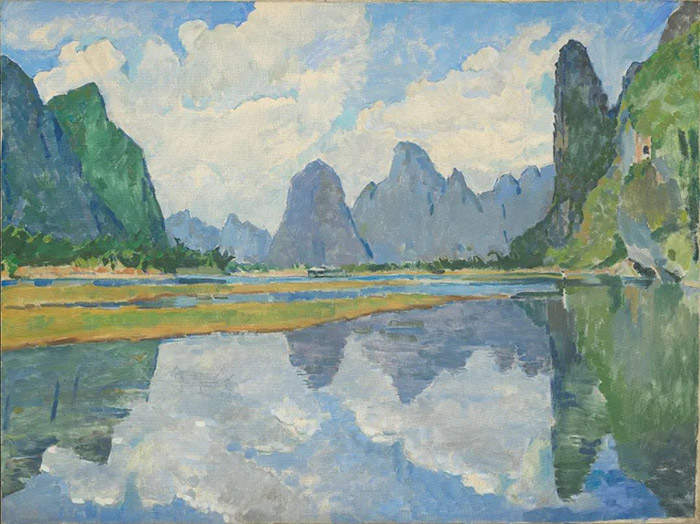

漓江

徐悲鴻、馮法祀、宗其香、李斛師徒四人終于在這里匯合。藝術(shù)之程也似取經(jīng)之路,一路追隨一路探索,歷經(jīng)艱辛,最終取得真經(jīng)。

徐悲鴻,漓江春雨,紙本水墨,73.8×113.8cm,1937年

春雨漓江是個什么景致?作為北方人,只能腦補(bǔ)一下,那一定是很美的,否則宗其香在徐悲鴻作品《漓江春雨》之后50年再贊漓江,那一葉扁舟也繼往開來,同名作品應(yīng)和恩師。

李斛,漓江春曉,紙本彩墨,114.5×190cm,1973年

《漓江春雨》是徐悲鴻對水墨技巧的另一個創(chuàng)新,他巧妙地將水色山色與筆墨完美地融合在一起,創(chuàng)造性地用山巒與樹木的倒影書寫雨中漓江的秀麗景色,畫面中除了一葉扁舟之外,全無線條,純用變化奇妙的墨塊組成畫面,呈現(xiàn)彼此起伏的山峰、若隱若現(xiàn)的村莊和錯落有致的樹木。徐悲鴻很多作品題款“靜文賞之”,這是他滿意之作,這也是愛意表達(dá)。

馮法祀,桂林風(fēng)景,布面油畫, 90×120cm,1985年

李斛《漓江春曉》灰白墨色表現(xiàn),右下角一團(tuán)粉色桃花點(diǎn)亮春天;大師兄馮法祀依然是大刀闊斧,用色塊塑造《桂林風(fēng)景》之明澈。漓江倒映桂林,學(xué)生也是老師的明鏡。

(本文作者為勢象空間副總經(jīng)理)

宗其香,漓江春雨,紙本彩墨,45.5×68cm,1988年