文/徐子淇

領(lǐng)悟“父親”是從生命的中午開始的。當(dāng)我們在世事蔥蘢的庸常中,忽有一天領(lǐng)會到那些曾經(jīng)意在言外、既不強(qiáng)烈也不震撼的抒情,回首再看,父親已經(jīng)是日漸老去的黃昏了。恰如一種明亮而不刺眼的光輝,一種洗刷了顛簸浮沉的溫厚,無須聲張的寬和,并不陡峭的高度。晚霞延續(xù)了斜陽的溫?zé)幔b遠(yuǎn)的蒼穹也因這燦爛從容的余暉而顯得生動了起來,屬于黃昏的一切都不自私。

何以為父,可以寡言如畫布上難以描摹的光影,也可以深沉如肌膚上滄桑縱橫的溝壑;可以溫情如漁村碼頭恒久的波瀾,也可以持重如遙望著鄉(xiāng)土的目光。值此父親節(jié)之日,追溯著美術(shù)史中關(guān)于“父親”的面孔、側(cè)影和姿態(tài),再一次詠嘆這震耳欲聾的沉默,三緘其口的深情。致敬父親,致敬于無聲處的呼喊與細(xì)語。

“生有熱烈,藏與俗常”:父親形象的定格與凝視

丟勒 《持念珠的父親肖像》(Albrecht Dürer the Elder with a Rosary) 1490年 藏于佛羅倫薩烏菲齊美術(shù)館

我們該如何面對丟勒的《父親肖像》?當(dāng)這位德國寫實主義大師的畫筆對準(zhǔn)老人眼窩、下頷的褶皺中殘留的、波濤洶涌的歲月,對準(zhǔn)掩映在赭紅外衫、猩紅手串之中的滄桑遒勁的指尖,再去標(biāo)簽化地奢談文藝復(fù)興的種種印象與主義幾乎是一種良心的驚跳。畫面深墨色的背景中,身為首飾工匠的丟勒父親朝側(cè)面坐著,不事修飾的灰白卷發(fā)垂入寬大帽檐下的陰影,深邃的眼窩盛滿某種敏銳而犀利的威嚴(yán),又流淌著似乎洞察了一切的溫厚的智慧。

彼時,年幼的丟勒跟隨父親在首飾作坊接受嚴(yán)格的裝飾藝術(shù)與繪畫訓(xùn)練,并在日復(fù)一日的臨摹與學(xué)習(xí)中產(chǎn)生了對美術(shù)的強(qiáng)烈興趣,父親嚴(yán)厲而寬厚的鼓勵成為丟勒情感與精神的支撐,由沉默而深沉的父愛所哺育的天才,最終又投射到對父親面龐細(xì)膩的刻畫中。在丟勒父親朝遠(yuǎn)方遙望著的持重的眼神里,我們首先感受到的并非固定美術(shù)術(shù)語的重復(fù)稱贊,而是滄桑歲月奔涌而來的真切感懷與肅然起敬。

塞尚 《讀報的父親》(The Artist's Father, Reading L'événement) 1866年 藏于美國國家畫廊

在后印象派奔騰起伏的潮流中,塞尚無疑是個前衛(wèi)的叛逆者,恒久奮戰(zhàn)的斗士。同樣是被理想和現(xiàn)實的參差重負(fù)碾壓而過,他并不像梵高一般以自己猛烈的歡樂和巨大的哀傷哺乳人間悲喜與殘酷的壯烈,也不像高更一般寄心于野性不拘的精神遼原,以狂放的逃遁與現(xiàn)實隔開距離,他懷揣著一腔孤勇的堅持,投身其中,從未停下腳步。

評論人或許會把塞尚早期敏感怪僻的個性和乖張的畫風(fēng)歸因于其專橫獨(dú)斷的父親,身為銀行家的塞尚父親野心勃勃地希望自己的獨(dú)子繼承衣缽,而塞尚的意氣與熱情已經(jīng)全部許諾給了繪畫。老銀行家難以理解藝術(shù)的樂趣,而塞尚也始終在遼闊的藝術(shù)追求和父親的期待中尋找自己棲身的一席之地。直到1861年4月,父親終于妥協(xié),不再勉強(qiáng)兒子,年輕的塞尚來到巴黎一展才華,并于1866年成就了這幅《讀報的父親》,也是其風(fēng)格轉(zhuǎn)變的代表作品。畫中父親低頭看報,安詳而淡淡悵惘著的眼神透出一種凝定的老成和隱約的落寞。畫布上一層層鋪砌油彩,針鋒相對多年的父子得以在畫中心平氣和地凝視,互相對望。他完成了《讀報的父親》,也在過程中完成了與自己的和解。

弗里達(dá)·卡羅 《父親》(Portrait of My Father) 1952年 藏于弗里達(dá)·卡羅博物館(墨西哥城)

很難確定弗里達(dá)·卡羅是將藝術(shù)委以生命,還是將生命委以藝術(shù)。這位墨西哥歷史上光輝燦爛的現(xiàn)代女畫家的命運(yùn),在極其年幼的時光里就已經(jīng)與華麗而破碎的痛苦聯(lián)系在一起,小兒麻痹癥雖讓她免于同死神的對峙,右腿卻不可避免地萎縮下去,而就在她認(rèn)為戰(zhàn)勝了人生中最大的挫折,一場慘烈的車禍又讓她再度破碎,脊椎斷裂、右腿骨折。蝴蝶困在石膏里,精神卻在極力破繭,在與立志成為醫(yī)生的夢想擦肩而過之后,弗里達(dá)在父親的鼓勵下燃起對藝術(shù)和繪畫的興趣。弗里達(dá)的父親是具有匈牙利猶太血統(tǒng)的德國移民,也是墨西哥城當(dāng)?shù)仡H為有名的攝影師,父親的職業(yè)一定程度上激活了弗里達(dá)潛藏在內(nèi)心深處的審美天賦。這幅《父親肖像》中,父親的攝影機(jī)擺在后景,嚴(yán)肅的攝影家眉頭深鎖,憂思的目光投向別處,背景斑駁陸離的色塊與點(diǎn)線揭露了女兒面前波瀾不驚的父親內(nèi)心,始終奔流不息的關(guān)懷與深情。命運(yùn)破碎,卻擁有最完整的自我,被苦難傾軋過的弗里達(dá)在家人的鼓勵下使生命涌動起另一種暴烈的光彩,后來她的畫作中,總是能夠發(fā)現(xiàn)一種直擊心靈的通透與怒放。

羅中立 《父親》 1980年 藏于中國美術(shù)館

1980年,羅中立的作品《父親》一經(jīng)面世,便引起整個美術(shù)界的劇烈轟動與競相討論,如今《父親》作為中國美術(shù)和鄉(xiāng)土記憶的經(jīng)典投射,被刊載在多地中小學(xué)教科書插圖上,成為關(guān)于土地的雄渾遼闊、中國農(nóng)民的堅毅不屈的具象化呈現(xiàn)。但即使《父親》的震動使這幅畫無數(shù)次躍入觀眾的眼簾,我們也依然無數(shù)次被撲面而來的時空的浩蕩與土地強(qiáng)大的生命厚度震撼,精神深處無數(shù)次顫栗,民族的豪情與鄉(xiāng)土的重量凝聚成一聲壯闊的呼喊,又余韻悠長地久久激蕩在心間。

如此被強(qiáng)烈地放大、充斥了畫面每一個角落的飽滿的精神,如明亮的光束照耀到這個匿名的父親形象上,這張純粹而全面的勞動的面孔,每一道縱橫溝壑都隱語著命運(yùn)多艱與歲月的洪流。既是一個堅韌而樸素的農(nóng)民的個體,又是在黃土地和這片烈日下俯首勞作、永不止息地跋涉的所有父親的縮影。畫家本人在這種人道主義忠實而虔敬的禮贊中消退了,甘居幕后,隱藏自己的在場,從而讓這種高純度的展示完整而鮮烈地直逼到觀眾面前,誕生出一種強(qiáng)大的內(nèi)在性,并沒有什么頌歌和真理橫亙在畫布之上,我們卻能細(xì)膩而真切地被這種忠實一次又一次激蕩。

李自健 《父親》 1986年

父親一詞,大約是畫家李自健生命中不忍觸碰的疼痛。幾十年前的政治浩劫讓李自健的父親歷經(jīng)十年鐵窗,也讓驟然失去了頂梁柱的這一家承受了多年風(fēng)雨飄搖的侵蝕,長于貧寒之中的李自健自述,“心懷感恩是父親留給我的最大的財富”,父親受盡苦難卻仍然感激生活的從容與悲憫深切地影響了李自健溫和而寬宏的審美意趣。1986年,畫家為年近八旬的高齡老父繪制了這幅寫實主義的油畫,光線里斑駁灰白的粗糲短發(fā),寬闊額頭上高低起伏的褶皺,嶙峋精瘦的脊骨撐起薄薄的白背心,父親垂下眼簾遙瞰遠(yuǎn)方,似乎在凝視不可言狀的遠(yuǎn)處,又似乎透過模糊的遠(yuǎn)處與萬事作弄的命運(yùn)相對望。畫家以細(xì)膩而幾欲落淚的深切筆觸,刻畫了飽經(jīng)風(fēng)霜的中國老人堅韌、沉默又寬和的形象,一次次與父親無聲對話,又一次次共情、理解生命在此間留下的痕跡。

“我在父親的身體里聽見潮汐聲”:父子·血緣·人間

倫勃朗 《浪子的回歸》(The Return of the Prodigal Son) 1669年 艾爾米塔什博物館(圣彼得堡)

倫勃朗的作品如同光影彈奏的交響,著重捕捉光線與陰影的敏銳度使人物富于紙面以外豐沛而充盈的深情。與同時代的畫家不同,倫勃朗關(guān)注的并非人物片刻印象與固定姿態(tài)的定格和靜照,而更多是深切洞察之后人物內(nèi)在心理暗潮洶涌的交鋒,往往是流動的故事之中一個包孕性頃刻的截面,從這幅畫伊始,向前后追溯,人物的情感與動態(tài)便如卷軸般完整地呈現(xiàn)出流貫的痕跡。這幅著名油畫《浪子的歸來》取材于《圣經(jīng)》中的隱喻,縱情揮霍的小兒子在經(jīng)受了外面世界的風(fēng)霜侵逼后,回到家乞求父親的原諒,視力已然模糊的老夫挽起跪在身前的浪子,陰影的褶皺之中,直白外露的表情被掩蓋在背影里,取而代之的是更加含蓄、發(fā)人深省的波紋與明晴。

倫勃朗以極其莊嚴(yán)純粹的態(tài)度詮釋了帶有宗教性質(zhì)的父親的憐憫,也折射出畫家本人對世界的精神關(guān)照。學(xué)界認(rèn)為《浪子的歸來》在喚起宗教情緒和人類原始情感的共鳴方面超越了其他巴洛克藝術(shù)家的作品。這種含蓄的處理并未削弱現(xiàn)實主義的強(qiáng)度,反而某種溫柔振動著的精神意識則在光影的洞察中增強(qiáng)了。觀眾被浪子的回歸所感動,小兒子的背影和老父的擁抱象征著永遠(yuǎn)寬厚的父親的港灣,疲倦和罪惡的人類躲避進(jìn)上帝的庇護(hù)所,一如塵世的黑暗永遠(yuǎn)可以被家庭親切的燈火溫暖地照亮。

米勒 《蹣跚學(xué)步》(First steps) 1858年 藏于勞倫?羅杰斯藝術(shù)博物館(美國密西西比州勞雷爾)

梵高臨摹作 《蹣跚學(xué)步》(First steps) 1890年 藏于大都會藝術(shù)博物館

在巴黎沉浮與掙扎的十二年似乎成為了一種人生的磨礪與經(jīng)驗,反而讓畫家米勒確認(rèn)了對自己而言最有情感的生命方式。米勒出身農(nóng)民,他樸素而溫暖的心,合著樸素而溫暖的畫筆,在游歷過繁華殿堂之后,毅然決定回到農(nóng)民的故土上。他的畫作無疑表明,這是一種多么深情而明亮的選擇。這幅《蹣跚學(xué)步》,之后也為梵高所大加贊美,以至臨摹。畫中農(nóng)家樹木蔥蘢、疏疏籬落的院子里,母親扶著年幼的女兒邁出人生第一步,不遠(yuǎn)處的父親伸手欲接,沉浸其中,似乎能聽到家人之間的親切呼喚。

畫面以流云般的淡色鋪陳溫柔的基調(diào),一切都籠罩在半明半昧的朦朧中,時間仿佛流逝得格外緩慢,處處充溢著靜謐的美感。畫家并不一筆一劃地專注描摹人物的眉眼神情或手足細(xì)節(jié),而是在若隱若現(xiàn)的勾勒與用光之中,生動地再現(xiàn)了人物這一刻純?nèi)蛔宰愕南矏偟男木场C桌湛偸怯羞@樣的力量,像是撫平所有的傷痛一樣,將個人波瀾起伏又熱烈深重的情感,全部融化到鄉(xiāng)野的風(fēng)聲與遼闊的故土上,那一瞬間,遙遠(yuǎn)的觥籌交錯,巴黎的細(xì)雨,渾濁的淚水與處處碰壁,什么都消失了,只有鄉(xiāng)野上一抹清甜的孩童的笑和父親的臂彎,云一樣為此駐足停留。

拉圖爾 《木匠圣約瑟》(Carpenter St. Joseph) 1642年 藏于盧浮宮

被稱為17世紀(jì)“燭光大師”的拉圖爾,在蠟燭燃燒的夜光表現(xiàn)上有著極其成熟的運(yùn)用,其一生的作品都在描繪某種不可名狀的神秘黑暗,以及燭光、燈火等不可知的微妙光源,受光的對象明亮,深幽的背景晦暗,在強(qiáng)烈的明暗交替中,涌動出一股靈明的感知。《木匠圣約瑟》中,年幼的圣子耶穌為父親秉燭,護(hù)住燭火的手被光芒穿透。某種具有宗教色彩的普世的父子之情,在這一朦朧的微明中得以被生動的展現(xiàn)。燭火搖曳,卻使得光影中斑駁閃爍著的人物更加深幽、厚密,變得古樸凝重起來。木匠手中工具的反光在黑暗中也得以浮漾,那細(xì)膩絢爛的畫面大半部分潛隱在幽深之處,催發(fā)著一種難以言狀的余韻。燭火的搖動似乎也使人恍悟這間木匠小室里不時有晚風(fēng)潛至,不由地將人引入深邃的冥想,進(jìn)入肌理綿密的人情世界。

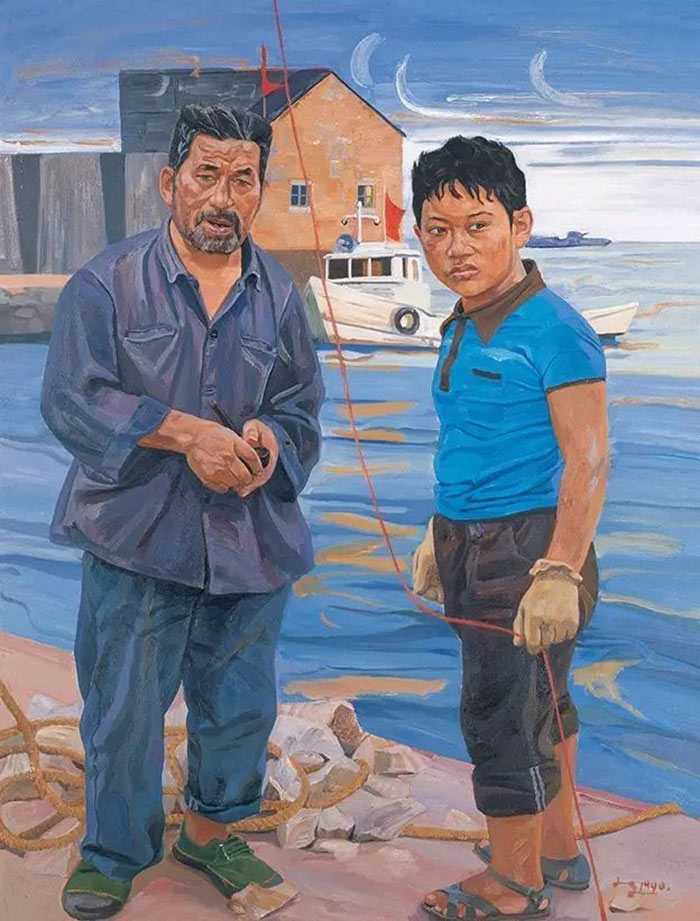

劉小東 《脆弱小繩》 1990年

倒映著月色波光的潮水推趕著浪花涌上碼頭,又卷攜著細(xì)沙回落深處。《脆弱小繩》描繪了暮色四合、月亮西沉之時漁村碼頭的寧靜景象。一對漁人父子站在前景,顯得格外淳樸憨厚。漁民父親手中擺弄著煙斗,一身普通勞動人民的樸素裝束,兒子的衣著則更為鮮亮,健壯的年輕人望向遠(yuǎn)處,手中扯起一根紅繩。紅繩暗示著父子之間血脈相連的延續(xù),而畫作標(biāo)題似乎又傳達(dá)出某種脆弱的隱喻,預(yù)示著血脈傳承、代際更迭之間微妙的自反性。父親也曾是誰的兒子,兒子又終將成為誰的父親,父子之間天然而不可阻斷的連續(xù)如年輪般層疊并進(jìn),正如畫面中潮水翻涌,一浪一浪向前永無止息地奔騰。既脆弱又堅韌,脆弱如宏大時代里平凡人物的一聲短促的漁歌,又堅韌如人生代代無窮已的江水長流。

陳逸飛 《父與子》 1995年

陳逸飛的《父與子》以飽滿的構(gòu)圖塑造了一對在原上砥礪前行的藏族父子,擰結(jié)的編發(fā)、灰撲撲的高原紅和下顎的陰影,毛氈上打劫卷曲的部分,無一不顯示著風(fēng)霜刀劍嚴(yán)相逼的命運(yùn)捉弄。上半身掩映在濃郁的背景中,只有這對藏族父子的面部肌理和表情被畫家以如塑如刻的筆法鮮烈地暴露無余。父親若有所思地遙望著光華閃爍的遠(yuǎn)處,兒子依靠在父親的身旁,富于激情和細(xì)膩的粗獷筆觸一如藏族野性而淳樸的民族特質(zhì)。在深紅的暗色背景中,父子兩人沒有目光接觸和過多的動作,甚至無需言語,就能彼此心領(lǐng)神會,無言地互相支撐在雪域的雄風(fēng)中,幾乎催發(fā)了一種原始而莊嚴(yán)的神性。人間壯闊,值得一路跋涉。

如月之恒,如日之升。這些畫作上深邃而沉重的定格,美術(shù)史中呈現(xiàn)的諸多勾勒、瞬間與深情,正是千千萬萬個不善言辭的,樸素而深厚的父親的縮影。在人間朝暮的輪回,在落葉驚秋的瞬息,天下的父親們不問難與不難,值與不值,涌向遮風(fēng)擋雨的滔滔不絕,不善言辭,卻永遠(yuǎn)偏袒。即使他年邁,貧瘠,慢慢老去,仍要深知那些沉默的目光中飽含著怎樣遼闊深厚的呼喊與柔情的微瀾,也朝他奔赴而去。