| 讓·米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)1988 年 8 月 12 日被發(fā)現(xiàn)死在紐約大瓊斯街的公寓里,死因很可能是吸食過量海洛因。他的朋友、音樂人和導演米蓋爾·霍爾曼在路上被人告知“住在這里的一個畫家死了”。他馬上意識到這個畫家就是巴斯奎特。

當時巴斯奎特只有 28 歲,被視為年輕的天才,在世界各地舉辦畫展。他的猝死使他永遠年輕:在所有視頻里,他扎著小辮,英俊而稚氣未脫,記者一本正經(jīng)地提問,他總是不同意他們對他的作品做出的假設。盡管在 20 歲上下,巴斯奎特把涂鴉從街邊墻上搬到了畫布上和畫廊里,但他的筆觸仍然充滿了本能的稚拙。當時的藝術評論稱他為“光芒四射的孩子”(Radiant Child),今天人們還是喜歡引用這句話。

巴斯奎特自畫像

今年是巴斯奎特逝世 25 周年,高古軒畫廊(香港)推出了他的首個香港個展,展覽將持續(xù)到 8 月 10 日。此次展出的作品不多,只有 15 幅,但在年份上橫跨 1981-1988 年,涵蓋了他主要的創(chuàng)作時期,基本能展現(xiàn)他風格變化的脈絡。據(jù)香港高古軒負責人尼克·西門諾維克(Nick Simunovic)介紹,這些都是已售出的畫作,從世界各地的藏家手里把它們借出來非常不容易。

1981 年,巴斯奎特賣出了第一幅油畫,隨著新表現(xiàn)主義藝術的興起,他的作品從 1982 年起便成為收藏家們爭搶的寵兒,1985 年,他成為第一個登上《時代周刊》封面的黑人,到達名利的巔峰。這股熱潮在巴斯奎特去世后趨于冷卻,直至近兩年重新抬頭。今年年初,此展覽曾在紐約高古軒舉行,吸引了眾多參觀者。展覽中最知名的作品是創(chuàng)作于 1984 年的自畫像,黑皮膚的畫中人,左眼和鼻子構成了“J”形字樣,是巴斯奎特名字的第一個字母,用細線條畫出的整排牙齒也是他常用的意象。由于語言和文化背景的差異,巴斯奎特的作品在中國的知名度和接受度都不高,像“SAMO”(Same old shit,意為老掉牙的臭狗屎)這樣的簽名、80 年代活躍在紐約藝術圈的人的名字,不查閱資料可能無法理解,但是他畫中的一些常見元素,比如皇冠、線條簡單的人臉、汽車和腳,卻是天然的時裝元素,曾被多個品牌借用。今年上半年,優(yōu)衣庫的巴斯奎特主題T 恤在國內也賣得很好(巴斯奎特曾在曼哈頓的優(yōu)衣庫工作過)。在第二波巴斯奎特熱來臨之際,他的作品正通過藝術以外的途徑被更多人認識。西門諾維克也不諱言,在香港舉辦展覽,主要是希望正式向亞洲和中國的藏家介紹這位“創(chuàng)作時嘗試思考生命”的藝術家。巧合的是展覽中剛好有一幅畫《 豬年》(Year of the Boar,1983)表現(xiàn)的是猙獰的中國“年”。

《豬年》(Year of the Boar)1983

巴斯奎特的父母分別是海地人和波多黎各人,盡管安迪·沃霍爾為了捧紅他曾將他的身世夸張為“出生在加勒比地區(qū)貧民窟里的流浪漢”,其實他生活條件優(yōu)越,整個童年都在紐約度過,然而身體內確實流淌著浪蕩子的血液。8 歲時,巴斯奎特遭遇一場車禍,手臂骨折并被摘除脾臟,不得不在醫(yī)院待了整整一個月。這個月里,他母親帶給他的著名教科書《亨利·格雷氏人體解剖學》對他后來的藝術創(chuàng)作產(chǎn)生了很大影響。青少年時期,巴斯奎特多次離家出走,直到 17 歲時因為不遵守制度而被學校掃地出門并開始吸毒,才真正成為游蕩在下等城區(qū)的街頭藝術家。在記錄巴斯奎特一天的電影《巴斯奎特在城區(qū) 81 號》(Basquiat in Downtown 81)開頭,便有對這段早年經(jīng)歷的隱喻。在醫(yī)院接受了一系列檢查之后,巴斯奎特被允許離開,醫(yī)生對他說:“你可以走了。”他自語道:“他說我自由了,他是對的,可他不知道(我擁有怎樣的自由)。”接著他跑下樓,推開醫(yī)院的門,大喊一聲來到紐約街頭。可惜他瘋狂的創(chuàng)作和生活方式很快耗盡了這來之不易的自由。

《天堂的鳥》(Bird of paradise)1984

1980 年以前,巴斯奎特主要創(chuàng)作一些 SAMO 主題的涂鴉,和曼哈頓各個俱樂部里的藝術家們混在一起,還和米蓋爾組建了Gary 樂隊。后來他還開始制作說唱音樂,并成為俱樂部里的 DJ。展覽中一張作于 1984 年的《天堂的鳥》(Bird of Paradise),就顯示了巴斯奎特對音樂的興趣。畫的主體是一個人,一支薩克斯和一個像唱片一樣的圓,周圍較小的圖文是一些他鐘愛的歌手的名字(如Miles Davis,Dizzie Gillepsie),以及樂譜和樂器。

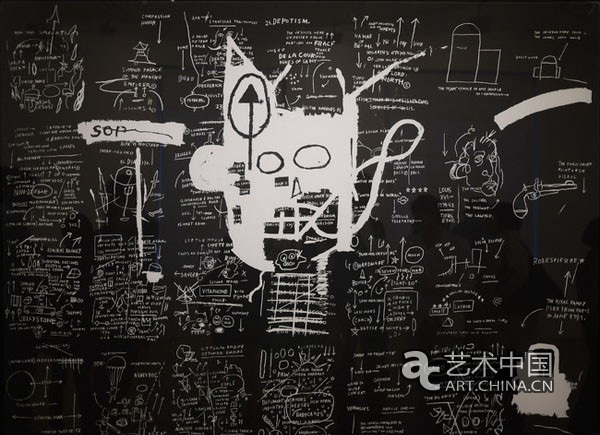

《回到中心人物》(Return for the central figure)1983

1980 年,巴斯奎特參加了生平第一個群展《時代廣場展》,為此他在此前 SAMO 式涂鴉的基礎上繪制了一個墻面。他在展覽中受到的關注給了他很大激勵,因此他退出 Gary 樂隊,開始全心作畫。改用畫布之后,他還是會利用從街上拾獲的各種材料進行拼貼,而且在作品中保留了涂鴉文化對社會現(xiàn)實進行評論的特性。1983 年的《回到中心人物》(Return for the Central Figure),全黑的底色上,除了畫面中心一個標志性的面具般的臉以外,密密麻麻布滿了白色的文字和示意圖,標注著涉及世界各地、各個時期的歷史片段,比如法國大革命時期人物和事件的“關鍵詞”。在較醒目的位置,單詞暴政(Despotism)還被錯拼成 Depotism,故意拼錯單詞也是巴斯奎特的特色之一。

《無題》(Untitled)1988

展覽中唯一一幅創(chuàng)作于 1988 年的作品《無題》(Untitled)顯示了他晚期狂躁的精神狀態(tài)。不僅不見了大量單詞,明黃的底色上,只有幾個不成形的圖案,藍色顏料覆蓋了未完成的人臉和箭塔,一大團黑色污漬觸目驚心,周圍還有油彩未干時被抹開的痕跡。唯一像以往一樣線條流暢清晰的只有一小罐啤酒。可以看出間歇性妄想癥在他生命的最后一年越來越困擾他,令他十分掙扎,而且 1 年前伯樂和好友安迪·沃霍爾的死也給他帶來了沉重打擊。盡管那年 6 月巴斯奎特曾前往夏威夷戒毒,但最終還是沒能逃過他那個圈子里最司空見慣的結局。

|