曾梵志 《無題》

紐約大都會博物館4月落幕的“水墨藝術(shù)”大展似乎讓不少國內(nèi)藝術(shù)圈人士血脈賁張。實際上,近幾年來,“當(dāng)代水墨”的概念在國內(nèi)已經(jīng)逐漸成為熱門話題,“抽象水墨”、“空間水墨”、“觀念水墨”等概念此起彼伏,名目繁多的相關(guān)展覽及拍賣會也層出不窮。沉寂已久的傳統(tǒng)水墨與西方傳來的當(dāng)代藝術(shù)一拍即合產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)并且神奇般地猛然走向復(fù)興了么?

前不久,我與《新藝術(shù)檢測者》前主編德里克·格思里(Derek Guthrie)談起中國當(dāng)代藝術(shù)。當(dāng)我提及前不久在紐約大都會藝術(shù)博物館落幕的“水墨藝術(shù)”(Ink Art)展,德里克說:“你知道嗎,紐約大都會藝術(shù)博物館的‘水墨藝術(shù)’被《紐約時報》評為10個最不值得看的展覽之一”。

谷文達(dá) 《Mythos of Lost Dynasties Series》

未反映中國當(dāng)下多元化的水墨實踐

2014年4月落幕的大都會藝術(shù)博物館“水墨藝術(shù)”展的英文全名為“Ink Art: Past as Present in Contemporary China”,英文“Past as Present”的中文翻譯是“過去是現(xiàn)在”,也可以譯成“一脈相承”。所以展覽的中文全名應(yīng)該是:“水墨藝術(shù):在當(dāng)下中國的一脈相承”。展覽共分4個部分:“書寫的文字”(The Written Words),“新山水”(New Landscapes),“抽象”(Abstraction)和“筆之外”(Beyond the Brush)。從這些題目上看,策展人(Mike Hearn)很懂中國水墨;他把文字書寫放在最前面,給人他不但懂畫而且還懂書法的感覺。然后是“新山水”,這又切中了中國水墨畫的核心部分。接著是抽象,因為從時間上抽象水墨出現(xiàn)得晚。在最后部分水墨進(jìn)入了更寬廣的媒介領(lǐng)域,是水墨實驗的前沿突破。這個策展建構(gòu)看上去非常專業(yè)和學(xué)術(shù),既抓住了水墨的要點,又順應(yīng)水墨藝術(shù)史的脈絡(luò),而且這個展覽早在十年前就開始策劃了。聽上去是一個很值得看的展覽。

實際上,“水墨藝術(shù)”展完全將水墨放在西方當(dāng)代藝術(shù)的后殖民主義框架之內(nèi)。這不僅僅是一個學(xué)術(shù)建構(gòu)上的問題,也是當(dāng)代藝術(shù)話語權(quán)的問題。即什么是中國當(dāng)代的“水墨”。“水墨藝術(shù)”是一個由西方人策展,并在西方最重要的博物館之一紐約大都會藝術(shù)博物館展出的唯一的中國當(dāng)代水墨藝術(shù)展覽,它直接牽涉到選擇什么樣的水墨作品(藝術(shù)家)和為什么要作這樣的選擇。“水墨藝術(shù)”展的參展藝術(shù)家主要是活躍于國際藝術(shù)舞臺上的中國著名當(dāng)代藝術(shù)家如徐冰、蔡國強、曾梵志、黃永砯、方力均、張洹、展望、邱志杰、吳山專、宋東、黃巖、楊福東、張建君、邢丹文、段建宇等。這些國內(nèi)看來與水墨根本不搭界的藝術(shù)家卻成了大都會藝術(shù)博物館水墨展的主角。從展覽的具體作品來看,這些“水墨”作品與我們通常理解的“水墨”差異很大,很大一部分根本不是水墨作品。即便有一小部分的“水墨”作品,也與國內(nèi)的“水墨”貌不合而神離。展覽似乎用錯了名字,因為它述說的是一個不同的故事,它并沒有反映中國當(dāng)下多元化的水墨實踐。

黃永砯 《Long Scroll》

又一場中國當(dāng)代藝術(shù)的“游戲”?

我們從展覽的每件作品的說明中不但可以看到有關(guān)作品信息,如名稱、尺寸、年代、媒介歸類等,而且還可以看到來源與出處信息。就是這些信息泄露了“天機”。除了個別作品如徐冰的《天書》和幾部水墨動畫片是由藝術(shù)家出借給展覽的,還有王冬齡自己捐獻(xiàn)的兩張作品(這也許說明了為什么展覽海報上用了他的作品),除了兩件是美術(shù)館之間轉(zhuǎn)借作品以外,其余都是從私人藏家借來的藏品。其中一些已捐贈給大都會藝術(shù)博物館,但大部分是借展作品。有些沒有標(biāo)明具體人名,如“紐約私人收藏”、“香港私人收藏”等,但也有不少標(biāo)明了藏家的名字。如烏里·希克(Uli Sigg)的藏品(一部分現(xiàn)已捐獻(xiàn)給香港M+,展覽中兩者皆有),楊致遠(yuǎn)(雅虎創(chuàng)始人),林明珠(香港富豪林百欣之女,對比窗藝?yán)戎魅耍笮l(wèi)·索羅(David Solo,花旗銀行總經(jīng)理),Stockamp Andrei和 Christophe Tsai等等。令人吃驚的是居然還有些“業(yè)內(nèi)”人士,如紐約古根海姆美術(shù)館東方部主管亞歷山德拉·門羅(Alexandra Munroe)的私人藏品。大衛(wèi)·索羅本人還兼任美國亞洲藝術(shù)檔案館的財政主任。

看展覽的大部分觀眾是在看藝術(shù),但有金融意識的觀眾一眼就會明白;這是又一場中國當(dāng)代藝術(shù)的“游戲”。雖然這場“游戲”以“水墨”為名,但規(guī)則與其他游戲一樣;“玩家”盡是“會員制”,他們手里的“籌碼”便是已經(jīng)被選中了的中國當(dāng)代藝術(shù)家的作品。“游戲”的目的就是“會員”通過“展覽”為他們手里的“籌碼”注加更多的經(jīng)濟(jì)價值。上面提到張羽指印作品為什么沒有被選進(jìn)展覽,現(xiàn)在應(yīng)該明白了:這家“俱樂部”會員們的手里暫時還沒有其指印作品。蔡國強的冊頁雖屬于繪畫但可以放在“筆之外”部分里也是同樣的道理:它一定屬于一位重要“會員”。相反,展覽的畫冊文章本來由三人撰寫,其中一人是芝加哥藝術(shù)學(xué)院詹姆斯·艾爾金斯教授,但他的文章后來被“槍斃”了,原因之一就是艾爾金斯在文章里討論了非參展藝術(shù)家的作品。大都會藝術(shù)博物館“水墨藝術(shù)”展進(jìn)一步肯定這些展品的“重要性”,日后在市場上就會體現(xiàn)出來。即便這些作品最后可能被捐贈給博物館,但是在美國捐贈藝術(shù)品也是以市場價值核算,捐贈者可以其捐贈價值做稅務(wù)對沖而獲得利益。

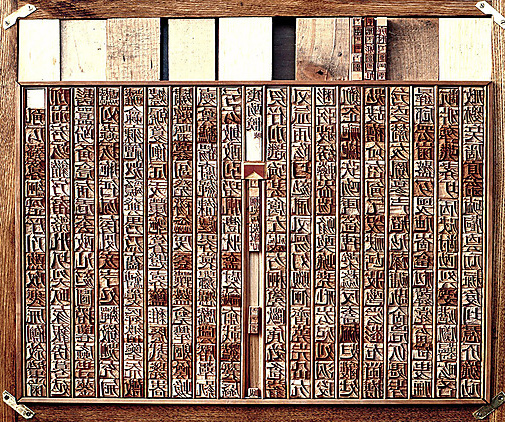

徐冰 《Carved type for Book from the Sky》

“當(dāng)代水墨”是個藝術(shù)騙局,是資本對藝術(shù)的操控

眾所周知,大都會藝術(shù)博物館藏有世界各民族古代和現(xiàn)代的藝術(shù)珍品,參觀過的人一定會記得里面展有中國的宋、元、明、清到現(xiàn)代的水墨繪畫,包括如夏圭、趙孟頫、倪瓚、沈周、石濤、齊白石、張大千、石魯?shù)葰v代大師的作品。為了“水墨藝術(shù)”展,大都會藝術(shù)博物館將歷代繪畫作品統(tǒng)統(tǒng)收掉。也就是說,在原來展歷代大師作品的地方展了“亞洲視角”的當(dāng)代水墨作品。雖然只是暫時性的,但給眾多不明真相的觀眾留下這就是中國當(dāng)代“水墨藝術(shù)”的印象。這個當(dāng)代“水墨藝術(shù)”已經(jīng)與中國水墨傳統(tǒng)的血脈徹底割斷。如果歷代大師能“醒來”看這個展覽,他們一定會“嚎啕痛哭”。

“水墨藝術(shù)”展在中國的影響遠(yuǎn)比在美國的影響來得大。由于國內(nèi)的“水墨熱”,不少藝術(shù)家及藝術(shù)愛好者以為中國的水墨藝術(shù)終于走進(jìn)西方藝術(shù)的最高殿堂,被西方“承認(rèn)”了。一些畫廊和藝術(shù)機構(gòu)也紛紛趁機推波助瀾,炒作水墨。但這個展覽也引起了一些藝術(shù)批評家的注意。對于參展藝術(shù)家的選擇,批評家賈方舟客氣地指出:“當(dāng)然,這里不能排除他們對中國近年來水墨創(chuàng)作領(lǐng)域里的優(yōu)秀探索者尚缺乏了解,其選擇也就自然大多數(shù)是在當(dāng)代藝術(shù)家行列”。我們中國人真是太善良了,太會“理解”西方人的用意。我并不反對藝術(shù)家以這樣的方式來“保持”傳統(tǒng)水墨的血脈。而且,國內(nèi)當(dāng)下大量的以傳統(tǒng)方式“保持”水墨傳統(tǒng)的“水墨”作品如果讓歷代大師能醒來看,他們也一定會“嚎啕痛哭”的。不過,中國確實有不少富于創(chuàng)新精神的當(dāng)代水墨藝術(shù)家。這個展覽據(jù)說已經(jīng)籌劃十多年,應(yīng)該有時間找到水墨領(lǐng)域里的“優(yōu)秀探索者”。問題是策展人在這里必須選擇這些藝術(shù)家,他必須順從資本的旨意。

大都會藝術(shù)博物館“水墨藝術(shù)”展給了我們及時的提醒;資本對藝術(shù)的操控是藝術(shù)的真正大敵。美國是老牌資本主義國家,雖然有大量正義的藝術(shù)家、批評家積累了長期與資本斗爭的經(jīng)驗,在很多方面還是難以與資本抗衡。資本對藝術(shù)的滲透在中國的時間雖然短,但來勢兇猛,一點也不容樂觀。對于當(dāng)代水墨藝術(shù)的發(fā)展,如何探索不同于西方當(dāng)代藝術(shù)的價值判斷當(dāng)代水墨實踐,如何真正保持水墨傳統(tǒng)血脈并將其向當(dāng)代推進(jìn),是極具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。也許需要幾代人不斷地探索,但有一點是明確的,即中國當(dāng)代水墨的問題最后還是必須由中國人自己解決。

(作者系美國芝加哥藝術(shù)學(xué)院教授)