|

有人說(shuō)藝術(shù)家是瘋子,哲學(xué)家是傻子。我想如果哲學(xué)家懂點(diǎn)藝術(shù),藝術(shù)家學(xué)點(diǎn)哲學(xué)那肯定會(huì)有另外一番景象。于是每當(dāng)腦子里有點(diǎn)事一時(shí)睡不著,就會(huì)找一本生澀的哲學(xué)書(shū)來(lái)催眠,果然不會(huì)超過(guò)半個(gè)小時(shí)很快就入夢(mèng)了。

久而久之,一些概念時(shí)常會(huì)在腦子里飄浮出來(lái),并在中國(guó)畫(huà)創(chuàng)作中似有一種潛通玄遠(yuǎn)的默然證會(huì)。使我完全相信了藝術(shù)家學(xué)一點(diǎn)那怕只有沾點(diǎn)邊的哲學(xué)的好處。

想當(dāng)年,國(guó)門(mén)乍開(kāi),中國(guó)畫(huà)以一種柔性的中庸姿態(tài)被卷進(jìn)了一個(gè)莫可名狀的亢奮洪流:中國(guó)畫(huà)筆墨被解構(gòu);中國(guó)畫(huà)內(nèi)斂的簡(jiǎn)約性被無(wú)限擴(kuò)張;一切深邃與精微的情致被轟轟烈烈的創(chuàng)新大潮所淹沒(méi)。中國(guó)畫(huà)主體精神和價(jià)值取向如霧里看花:飄忽、迷亂、倒錯(cuò),最終導(dǎo)致了批評(píng)的失語(yǔ)。

然而經(jīng)典畢竟歷久彌醇,中國(guó)畫(huà)滲透了玄學(xué)思辨的學(xué)理經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的休眠又漸漸發(fā)散出超常的智性,在第一輪中西文化沖撞中以柔克剛,表現(xiàn)出異乎尋常的恒性。

虛靜

在一個(gè)窗臨立體高架橋的居室里掛上老子的“致虛極,守靜篤”的字幅看上去有一點(diǎn)無(wú)奈,在當(dāng)今萬(wàn)花筒一般的世界里,找一份寧?kù)o已成為侈奢,然而用心與自然之和、天籟之聲、萬(wàn)物之性默然證會(huì)的中國(guó)畫(huà)畫(huà)家,必須要有一份空潭寫(xiě)春,落花無(wú)言的淡定。

虛靜不是面壁危坐,也不是禪定止觀,而只是一種不以物錮,不為象蔽,棣通遠(yuǎn)韻,一真孤露的精神狀態(tài)。

虛靜是生生的始元、空曠中的一聲絕響、颶風(fēng)在某個(gè)經(jīng)緯上合成的一瞬靜寂。

中國(guó)畫(huà)不事雕琢,不泥跡象,或寂寥、或高孤、或淡宕、或簡(jiǎn)遠(yuǎn)、或荒率、或閑和、靜極而心通、言忘則神暢。

從虛靜出發(fā)神馳于意象,完全不以理性邏輯為定式,以?xún)?nèi)心體悟的自由度和感應(yīng)外物的隨意性默契玄遠(yuǎn)理則,使思緒憑添了一層空幻的神秘和原創(chuàng)的生命力。

忘象

漢至?xí)x,中國(guó)玄學(xué)從重言輕意轉(zhuǎn)向重意輕言,從據(jù)實(shí)的時(shí)評(píng)和臧否人物轉(zhuǎn)向抽象玄遠(yuǎn)的清談。這不僅促成了中國(guó)書(shū)法和繪畫(huà)最終被整合在一個(gè)源頭上,而且使中國(guó)畫(huà)加速脫離了具象的覊束。從開(kāi)合、穿插、蓄勢(shì)、得氣中互為矛盾的因子首次觸及了抽象節(jié)律,直接闖進(jìn)了得意忘象的殿堂。言象僅僅作為體悟玄機(jī)的介質(zhì),確立了中國(guó)畫(huà)抽象于言象而欲得其真的美學(xué)理想。

東漢張衡在《平子論畫(huà)》中所謂的“畫(huà)鬼易,畫(huà)犬馬難”說(shuō)明當(dāng)時(shí)還處在一個(gè)重象輕意的幼稚階段,顧愷之的“傳神寫(xiě)照,正在阿堵之中”也僅僅是比較重視刻畫(huà)人物內(nèi)在精神面貌而已,并非真正意義上的“忘象”。

直到謝赫把氣韻生動(dòng)列為六法之首,之后謝赫、姚最等又提出了中國(guó)畫(huà)品第概念,緊接著山水畫(huà)的崛起,才清晰地勾畫(huà)出一條從重言到忘象的脈絡(luò)。

呂坤《呻吟語(yǔ)》中說(shuō)得好:“胸中情景要看到春不是繁華;夏不是發(fā)暢;秋不是寥落;冬不是枯槁,方為我境。”

忘象才能心神遠(yuǎn)舉,才能浸淫于個(gè)體情致化心路歷程中去發(fā)見(jiàn)相非相之本真。

盡性《易傳》中說(shuō):“窮理盡性以至于命。”可見(jiàn)一個(gè)物種只有盡性才能充分彰顯這一物種的生命華章。

性中涵性稱(chēng)為賾性,我以為中國(guó)畫(huà)賾性中所涵的最根本的自性是“道”和“筆性”。

道者,萬(wàn)物生機(jī)意趣之本,是超越物表的心體感悟,天地縛人于法,人之役法于蒙,如果一個(gè)人只囿于理法只能徘徊在入門(mén)的路經(jīng)而已,只有透徹乾旋坤轉(zhuǎn)之義才能邁進(jìn)性靈自由的藝術(shù)王國(guó)。

“筆性”作為主體秉性的載體,在一生二,二生三,三生萬(wàn)的生發(fā)中,個(gè)性得以恣意宣泄,生命在宣泄中才能鮮活留駐。

中國(guó)畫(huà)賾性中有些涵性和其他畫(huà)種兼而有之,如水彩、水粉、丙烯都有水和色彩的涵性,這些兼而有之的涵性使二種物種的邊緣相切,在邊緣生成了一個(gè)生態(tài)模糊地帶。

作為時(shí)代表征的創(chuàng)新,像一把鋒利的劍懸在藝術(shù)家的頭上,情急之下很多中國(guó)畫(huà)家把目光紛紛地投向了邊緣,期盼在一個(gè)陌生的地方來(lái)營(yíng)造自己的圖式。

然而當(dāng)邊緣得到前所未有擴(kuò)張的同時(shí),我們突然發(fā)現(xiàn)中國(guó)畫(huà)賾性在泛化中被稀釋了,中國(guó)畫(huà)在盡性中表現(xiàn)出始料不及的文化虛脫。

大化

生生不息謂之易。一切流轉(zhuǎn),蛻變謂之化。中國(guó)畫(huà)在一個(gè)通約的內(nèi)斂系統(tǒng)里緩緩地變通,吐納。中國(guó)畫(huà)的師承方式和臨摹方法衍生出來(lái)的惰性使程式語(yǔ)言過(guò)于僵化。如果我們能追溯到中國(guó)畫(huà)生成形態(tài)的始元,并在法、理、道的會(huì)通中去揭示中國(guó)畫(huà)的深層底蘊(yùn),就能從容地在傳統(tǒng)和現(xiàn)代二極中左右逢源。

張岱年在《天和人論之五》中提出宇宙三極大化的架構(gòu):一曰元極,二曰理極,三曰至極。中國(guó)畫(huà)的法、理、道正好與之契合。

中國(guó)畫(huà)的元極:即石濤上人的一畫(huà)說(shuō),以一畫(huà)以著萬(wàn)物的筆筆生發(fā),確立了中國(guó)畫(huà)筆墨的獨(dú)特生態(tài)形式。

中國(guó)畫(huà)的理極:以方圓規(guī)矩為繩墨,以勾、勒、皴、擦、積、染等技法,而獲得完美的程式。

中國(guó)畫(huà)的至極:從形而下圖式來(lái)反照自身,演繹出蘊(yùn)含在最深層的精神觀照和生命呼喚,在抽象到具象之間一個(gè)非常開(kāi)闊的意象空間里凝聚氣、格、神、韻、逸、趣、品、情等人文精神的極致,把一個(gè)實(shí)有的世界轉(zhuǎn)化成一個(gè)心造的大化境界。

哲學(xué)家把簡(jiǎn)單的問(wèn)題變得復(fù)雜,藝術(shù)家把復(fù)雜的問(wèn)題歸于簡(jiǎn)單,藝術(shù)家讀哲學(xué)書(shū)千萬(wàn)不要從第一頁(yè)開(kāi)始,最好是信手翻來(lái),不解至要,在辭曠浩衍中略撮玄要。

如果以藝術(shù)家學(xué)哲學(xué)的態(tài)度,用大宇宙變通大流之一端來(lái)審視中國(guó)畫(huà)的創(chuàng)新,那么中國(guó)畫(huà)就必新無(wú)疑了。

王兆平簡(jiǎn)介

1945年生于浙江定海。中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員。

原為浙江省美術(shù)家協(xié)會(huì)理事、浙江省畫(huà)院首批特聘畫(huà)師,浙江省山水畫(huà)研究會(huì)會(huì)員,2001年定居上海。

《海邊綴景》浙江省首屆青年美展銀獎(jiǎng);《晚炊》 May中國(guó)水彩畫(huà)大展銀獎(jiǎng);《山外有山圖》全國(guó)十屆美展,上海展藝術(shù)獎(jiǎng)。共有8件作品入選歷屆全國(guó)美展。

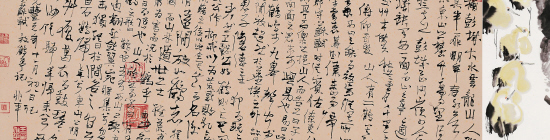

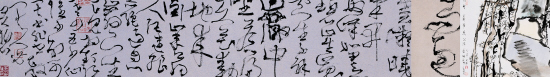

王兆平 書(shū)畫(huà)合璧

王兆平 書(shū)畫(huà)合璧

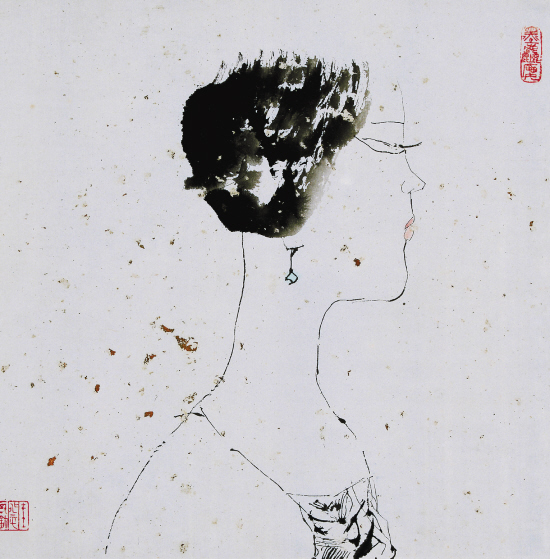

王兆平 少女

|