高居翰

最后的著述

美國堪薩斯城的納爾遜·阿特金斯藝術(shù)博物館是收藏中國古代書畫的頂級(jí)博物館之一。該館前中國藝術(shù)部主任、現(xiàn)任斯坦福大學(xué)坎特藝術(shù)中心亞洲藝術(shù)主任楊曉能回憶,他1993年入納爾遜工作,到2007年離開,其間因?yàn)閷W(xué)術(shù)關(guān)系和高居翰先生時(shí)有書信溝通,也親見了這位前輩學(xué)者晚年在博物館的一段研究。

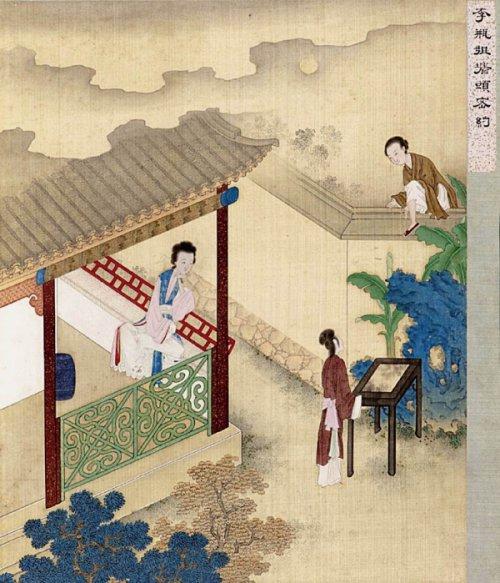

“1999年,我在華盛頓國家美術(shù)館做了一個(gè)展覽——‘中國考古的黃金時(shí)代’,高先生對(duì)這個(gè)話題感興趣,來往就多一點(diǎn)。他也專程到納爾遜來看東西。過去,研究中國藝術(shù)史的美國學(xué)者多看重傳統(tǒng)文人畫,對(duì)實(shí)用和裝飾的世俗繪畫比較輕視,但高先生似乎沒有這種偏見,晚年他一直在做關(guān)于這類繪畫的研究。納爾遜的館藏中有一件《清宮珍寶皕美圖》,沒有確切出版年代和出版信息,應(yīng)是民國珂羅版,另外館里還收藏了較為珍貴的17世紀(jì)的《金瓶梅》冊頁,高先生為此特意過來研看原作。對(duì)這些藏品的研究成果,他都發(fā)表在生前最后出版的那本書中。”楊曉能在電話采訪中告訴本刊。

三聯(lián)書店出版的高居翰作品系列

他提到的這本書,英文名為《Pictures for Use and Pleasure:Vernacular Painting in High Qing China》,是高居翰最后一本著述,其中文譯本《致用與娛情的圖像:大清盛世的世俗繪畫》年內(nèi)將由北京三聯(lián)書店出版。

《致用與娛情的圖像》英文版

另一本將在大陸新出中譯本的高居翰作品,是寫于1960年的《中國繪畫》(Chinese Painting),這也是他最早的成名作。楊曉能說,這本通史意義的小書文字漂亮,以淺顯生動(dòng)的方式引領(lǐng)西方藝術(shù)愛好者了解中國繪畫。“如果以在美國的再版數(shù)來衡量,它比后來《氣勢撼人》、《江岸送別》等繪畫史系列的影響面更大,只是國內(nèi)讀者知之不多。”

對(duì)高居翰的這本《中國繪畫》,著名藝術(shù)史學(xué)者、中央美院人文學(xué)院院長尹吉男也有很深的印象。他告訴本刊:“1984年,我在中央美院讀繪畫史和古書畫鑒定的研究生時(shí),讀到了臺(tái)灣李渝女士翻譯的高居翰的《中國繪畫》。兩年前,我有學(xué)生還在臺(tái)北‘故宮’買到過,好像重印了很多版。當(dāng)時(shí)覺得這本類似概論的書寫法很不一樣。我們過去的美術(shù)史基本有兩個(gè)特點(diǎn):一是晚清民國以來的畫學(xué)傳統(tǒng),比較重文獻(xiàn)而輕作品,像俞劍華、鄭午昌撰寫的中國美術(shù)史都屬于文獻(xiàn)派,包括傅抱石、潘天壽的著述也有這個(gè)特點(diǎn),因?yàn)樗麄兪钱嫾页錾恚蕾p畫作自然不成問題,在寫作中就較為忽略。摘錄畫史、畫論、缺少繪畫作品分析傳統(tǒng),這成為晚清以來寫作的主流。另外一種美術(shù)史就是我們當(dāng)時(shí)使用的教材,還屬于用馬克思主義史學(xué)觀來寫的,重視階級(jí)分析。后來高居翰較早到中國來,和中央美院有很多交流,也帶來了一些國外的書籍資料。”

尹吉男說,同時(shí)期他們讀到的還有另一位美國藝術(shù)史家李鑄晉關(guān)于趙孟頫的研究,不算完整一本書,只是當(dāng)時(shí)人民美術(shù)出版社印的一本小冊子。“還有一些海外學(xué)者的東西被翻譯過來,比如方聞的《心印:中國書畫風(fēng)格與結(jié)構(gòu)分析》,‘畫為心印’,他以此講述中國繪畫觀。在臺(tái)北‘故宮博物院’院刊和一些港臺(tái)學(xué)術(shù)期刊上,我們也能讀到高居翰、班宗華、蘇立文發(fā)表的文章。”

尹吉男認(rèn)為,高居翰有10年以上的博物館工作經(jīng)歷,這點(diǎn)非常重要。“我在美院是學(xué)古書畫鑒定的,所以上世紀(jì)八九十年代有機(jī)會(huì)跟隨當(dāng)時(shí)國家書畫鑒定小組的六大專家直接學(xué)習(xí),在上海和東北看了大量實(shí)物。在這個(gè)過程中我發(fā)現(xiàn),鑒定專家和美術(shù)史家的治學(xué)方法是有區(qū)別的,鑒定家比較重視繪畫的基本風(fēng)格、樣式、筆法、師承,因?yàn)樗麄冇龅降氖亲顚?shí)在的真?zhèn)螁栴}。我后來讀到高居翰他們的文章,也會(huì)從鑒定的角度來讀。我認(rèn)為在西方美術(shù)史家里面,高居翰的知識(shí)總量非常驚人,堪稱博學(xué)。有些學(xué)者可以和人敞開了聊各種問題,而有些是把能說的都寫進(jìn)書里了,沒有更多富余東西,所以會(huì)懼怕樸素的聊天。但高居翰就可以跟他聊任何題目。我認(rèn)識(shí)他算比較早——1988年我發(fā)表碩士論文討論江蘇淮安王鎮(zhèn)墓出土的25張書畫,高居翰引用過其中資料,所以他到中國來的時(shí)候就找我吃飯。他中文說得不好,需要翻譯,但仍聊了很多。當(dāng)時(shí)我偶然提到明前期在福建地區(qū)文人有學(xué)米芾的傳統(tǒng),其中有個(gè)叫高棅的詩人,也會(huì)畫,所取字號(hào)‘漫士’就和景仰米芾有關(guān)系,米芾有個(gè)號(hào)叫‘襄陽漫士’。美術(shù)史界幾乎沒人會(huì)關(guān)注到這個(gè)人,但高居翰馬上說,他在日本看到過此人一幅畫,畫的是米氏云山,印章就是‘廷禮’兩個(gè)字。所以我覺得高先生不但博學(xué)、敏銳,而且記憶力驚人。”

高居翰寫作《致用與娛情的圖像》時(shí),在美國納爾遜-阿特金斯藝術(shù)博物館研究過的17世紀(jì)《金瓶梅》冊頁(圖為其中兩幅)