中國國家博物館 攝影者:陳履生

文/陳履生(中國國家博物館副館長)

我還沒有出生的時候就和攝影有了關(guān)聯(lián)。

家父于20世紀(jì)40年代后期在江蘇揚中的縣城內(nèi)開了一家照相館,在位于長江中的全國最小的一個縣里,這是當(dāng)時全縣中最能反映現(xiàn)代文明的場所,因為那時全縣還沒有工業(yè),服務(wù)業(yè)也欠發(fā)達(dá),手工藝也只有與特產(chǎn)相關(guān)的竹編。當(dāng)我出生之后,就沒有離開過照相館。那是一家天光照相館,“天光”的概念就和農(nóng)民種莊稼一樣是靠天吃飯,天陰下雨就沒法拍照,而長江流域一年四季中又是雨水不斷,因此,生意不可能發(fā)達(dá),生活也不算富裕,比上不足,比下有余。

較早的時候,真是封建社會,即使到了新中國,這一落后的地區(qū)還是迷信思想余毒蔓延,很多人還懼怕攝影,好像咔嚓一響就把魂給收了去。人沒了魂則是天大的事,因此,很多人都懼怕照相機的鏡頭;還有一些人連攝影兩個字都念不周全,經(jīng)常說成了“聶影”,難字讀半邊也是人之常情,在攝影和文化欠普及的時代,“攝影”中的“攝”確實不是常用字。這種小照相館除了沒有用過最原始的針孔照相機之外,幾乎都是從最原始的狀態(tài)開始,木頭座機加上玻璃板的底片,直到后來用上了膠片,而暗房中的洗照片也是憑經(jīng)驗數(shù)數(shù)字把握曝光時間的長短。文革之前,照相館不大的櫥窗卻是縣城內(nèi)服務(wù)行業(yè)內(nèi)僅有的幾個櫥窗之一,是縣城內(nèi)唯一的文化窗口。櫥窗內(nèi)擺的是京劇劇照以及當(dāng)?shù)貏趧幽7兜恼掌紶栆矔艓讖埍徽J(rèn)為是縣城內(nèi)最漂亮的女士的照片,不過,一般的人是不愿意擺在那里供大家欣賞的。

中國國家博物館 陳履生

我家的照相館不大,但小時候也沒有感覺到它小。整體布局類如前店后廠,前面是接待室,有柜臺,有鏡子,還有供休息和等候的椅子。后面是攝影室,最后面的頂頭是軟布景,蘇州園林、西湖風(fēng)光、揚州景色,好像是一年換一次,都是到上海請人畫的。換布景要增加成本,那也是沒有法子的事情,因為天光的照射,用油彩畫的布景逐日變淡而失去神采和吸引力,加之老布景也不能招來顧客。硬景中有亭子或假山石之類,極力模仿自然景觀。往往新景一出,都會招來縣城里比較時尚的年輕姑娘。側(cè)面是可以拉的單色布簾,一般是拍證件照所用,用以擋住后面的彩色風(fēng)光布景。照相館的第一次技術(shù)升級是玻璃版換膠片,第二次升級是天光變燈光,每一次升級都伴隨著歲月的延伸。文革開始之后,照相館就不再屬于自己家了。實際上自公私合營之后就已如此,只不過家還在照相館前面接待室的樓上。小時候,縣城里少有樓房,因此,我常常趴在樓上窗前看來往行人和世事風(fēng)光,也時常有樓上樓下的喊話,不覺就度過了少年。

攝影的神奇常常為人所不解。當(dāng)我的父親將一面是黑色一面是紅色的布蓋住自己的頭,鉆進(jìn)相機里的時候,感覺是在變戲法,然后,就是捏一個橡膠氣球,咔嚓一聲就完成了拍攝的過程。早年捏橡皮氣球驅(qū)動遮光板是一項核心技術(shù),全憑經(jīng)驗,時間的長短決定了底片曝光的效果,練就是練的這個。那時候的天光照相,光線一般比較陰柔,不會有太強烈的光影對比。等到后來有了燈光攝影,燈光可以人為控制,能夠拍出各種味道的照片,情況也就發(fā)生了變化。很多顧客討厭有對比的光影,感覺自己的臉上有了“鬼影”不太吉利,而確實離開了具體的光源之后臉上并不存在相紙上的那種固定的光影,因此,每當(dāng)有人拿著照片指責(zé)自己臉上出現(xiàn)了光影,“看看我臉上哪有這個黑影”,往往都是無言以對,因為固然有道理之所在,但很難說通、說服。可是,這一切卻是父親精心營造的結(jié)果,主光、側(cè)光、輪廓光、反射光,等等,因人而異,精心調(diào)試。由此看來,攝影這晚飯也不好吃,每個人的口味不同,而能說出“聶影”的人幾乎沒有什么口感,對于審美也只能付之闕如。

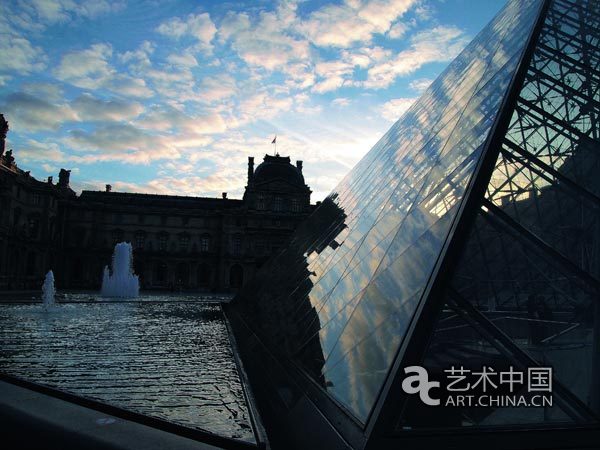

法國盧浮宮 陳履生

不管怎么說,捏氣球時的瞬間把握還是很重要的,因為它關(guān)系到人像的表情。在捕捉與獲取之間,往往會有零點幾秒的機遇和遲疑,結(jié)果卻大相徑庭。而人像攝影中的攝影師與被攝者的溝通又成為一種創(chuàng)造的前提。通常,人們面對攝影機的陌生感會帶來肌肉的僵硬,會失去平時最為自然的表情。“傳神寫照,正在阿堵”,這種脫離技術(shù)的關(guān)于藝術(shù)的論述,也是一種最為淺顯的道理。可是,說到容易做到難。就是這樣,我在父親的精益求精中度過了早歲的時光,也慢慢懂得了一些攝影的原理,進(jìn)而能夠幫助母親在暗房中顯影,把握紅色光源下的色調(diào)和感光的程度。攝影給我?guī)砹送甑臍g樂和驕傲,攝影的技術(shù)通過父母的勞動和智慧而養(yǎng)育了我們兄弟四人,也成全了一個技術(shù)家庭。給與我直接影響的是一種生存價值觀——靠手藝吃飯——荒年餓不死手藝人。

或許,這一攝影的基因正是我今天把持相機、漫談攝影的緣由。

對于攝影的感覺和認(rèn)識與青少年時期有很大不同的是,因為我后來學(xué)習(xí)了美術(shù),從美術(shù)的角度來把玩攝影又有了新的追求。而這一追求不僅僅是關(guān)于攝影的,重要的是基因帶來了一種習(xí)慣:一是擁有自己的相機,二是帶著相機走四方,三是見到感興趣的景象能夠迅速舉起相機。這種習(xí)慣沒有或少有具體的功用,有的只是一種愛好。因此,在135的時代,費了好多膠卷,至今還有很多有待整理的膠片和照片。世事難以預(yù)想。在20世紀(jì)快要結(jié)束的時候,突然出現(xiàn)了數(shù)碼的概念,數(shù)字化很快就進(jìn)入到人們的生活之中。此后沒有多少年就廢了膠卷,柯達(dá)這一巨人也轟然倒下,過去難以想象沒有柯達(dá)的時代會怎樣,現(xiàn)在成為現(xiàn)實中的無所謂,沒能激起一點漣漪。數(shù)碼相機作為攝影的工具基本上普及到人人擁有,人人玩相機、玩攝影使得攝影普及成基本的獲取圖像的手段,尤其是當(dāng)隨身的手機中植入了攝像頭之后,那種隨時性的攝影動作更拉進(jìn)了人們與影像的距離,影像的審美水平也得到了全民性的提高。而人人都是攝影家也就成了不爭的事實。

美國大都會博物館 陳履生

“人人都是藝術(shù)家”——是當(dāng)代藝術(shù)中最具顛覆性的概念,盡管社會上普遍對其存有懷疑和否定,然而,人人之于藝術(shù)和人人之于攝影的差別就在于攝影確確實實是人人可為之事——“傻瓜”的概念就是說明這個道理。記錄可以成為藝術(shù),比如很多今天被視為藝術(shù)的照片,當(dāng)時就是一般的記錄,正如同千百年前的書寫在今天成為書法、千百年前的書寫者成為今天的書法家一樣。但是,記錄又不可能等同于藝術(shù),否則,那就真正成了“人人都是攝影家”了。作為藝術(shù)的攝影,其不同于一般人目中所見的景象,也不同于“人人”的是,因為它有了藝術(shù)感知帶動下的藝術(shù)的捕獲,有了藝術(shù)之心與手的聯(lián)動。藝術(shù)的境界在于攝影家給與即景以富有創(chuàng)意的構(gòu)圖和饒有興味的形式,而光與影的關(guān)系則是構(gòu)成其藝術(shù)魅力的最基本內(nèi)容。

舉凡藝術(shù)家都有一些題材上的偏好,白石的蝦、悲鴻的馬;莫奈的睡蓮、梵高的向日葵,往往是不厭其煩,而世人也樂于將它們作為一種標(biāo)識。攝影家中也有專攻人像、風(fēng)光或其它專題的,這都是反映一種偏好,或表現(xiàn)為一種能力和成就。我于攝影是興趣廣泛,因為是業(yè)余而能博愛,可是,在博物館工作的經(jīng)歷卻使我對博物館的建筑以及空間產(chǎn)生了興趣。當(dāng)從最初看到國家博物館巨大建筑空間的時候開始,就對這一建筑有了感情的基礎(chǔ),這一基礎(chǔ)很重要。攝影也是需要感情的。如果沒有感情就不可能在一些特別的方面情有獨鐘,如果沒有感情就不可能全身心的投入。因此,作為館中之人,面對朝夕相處的這座國家博物館,從主體結(jié)構(gòu)完成之后到內(nèi)部裝修,每天看著它在身邊發(fā)生新的變化。從工地的紛繁雜亂到明亮整潔,從逐步完善到開館后的人流穿梭,近20萬平米的建筑,結(jié)合1959年建筑的初始外形,沒有改變天安門廣場的文化氛圍,像以往一樣。在這里,建筑的文化屬性成為一個國家的文化象征。

新的建筑空間給我?guī)砹诵碌囊曈X震撼以及獨特美感,也激發(fā)了我拿起相機去追蹤那些與結(jié)構(gòu)和光影相關(guān)的景象。每當(dāng)陽光在不同時段與建筑發(fā)生關(guān)系或者進(jìn)入到建筑空間中的時候,光影改變了建筑的空間關(guān)系,改變了物理屬性而帶來了新的視覺趣味。光和影與建筑在這里形成了一種特有的關(guān)聯(lián)性,晨輝和夕照隨時改變建筑的物理空間,使工程圖和效果圖上機械性的感覺成為一種鮮活的靈動。光影賦予建筑以生命,從此,固態(tài)的建筑再也不是一成不變。之于我,正好像我居處的竹子、梅花、水仙以其特有的誘惑力在召喚我去表現(xiàn)它,如同鄭板橋“晨起看竹,煙光、日影、露氣,皆浮動于樹枝密葉之間。胸中勃勃,遂有畫意”,就是如此。

美國肖像博物館 陳履生

我們的先人在很早的時候就發(fā)現(xiàn)了光與影的美學(xué)趣味,白居易的《城東竹》一詩中的“影轉(zhuǎn)色入樓,床席生浮綠”,正是描述這種光影和空間的關(guān)系。顯然,在光的作用下,影影綽綽的不確定性成為很多詩人感興的來源,李白在酒后還能“舉杯邀明月”,吟詠與明月相關(guān)的“影”的趣味和意境,“對影成三人”則成為千古名句。

與50年前不同的是,現(xiàn)在的博物館建筑空間越來越大,窗也越來越大,建筑師們的精心營造使之成為博物館的風(fēng)景線。國家博物館新館的西立面實際上就是透明的墻,類似這樣的玻璃幕墻為人們營造了一種新的空間,再也不是過去那有限的通過一扇窗子借景的趣味,而是以寬闊的展現(xiàn)來溝通內(nèi)外。透明的屋頂則成了封閉院落的常規(guī)手段,倫敦的大英博物館、德累斯頓的國家藝術(shù)館、紐約的大都會博物館、華盛頓的美國藝術(shù)博物館,都有封閉一個院落空間的玻璃屋頂,這得益于新的材料和新的技術(shù)手段,由此,一個現(xiàn)代化的空間吸引了光的大量進(jìn)入,也與戶外空間發(fā)生了最為直接的聯(lián)系,所以,這種空間關(guān)系中的與自然的連接再也不是那種古典的感覺。而影則隨形產(chǎn)生無窮的變化,當(dāng)疊加到空間中展出的文物和藝術(shù)品上的時候,又有可能對文物和藝術(shù)品的欣賞產(chǎn)生影響,在一定程度上幫助了藝術(shù)家,成為一種新的創(chuàng)造。

所以,博物館建筑中的空間與光影的關(guān)系是一種特別的關(guān)系,也是一種特別的趣味,可以也值得揣摩和品味。當(dāng)這種關(guān)系成為攝影捕捉的對象,盡管與建筑相關(guān)的攝影的記錄只是截取其中的一些局部,但是,建筑空間與光影的構(gòu)成為審美帶來了出乎預(yù)想的意外,攝影家很難“胸有成竹”。攝影家于其中的努力不是在等待中“坐看云起時”,而是要有發(fā)現(xiàn)的眼光和具備發(fā)現(xiàn)的素養(yǎng),“胸?zé)o成竹”正是“胸有成竹”的提升。當(dāng)然還需要機緣。對于一般的人來說,得到這樣的機緣不是那么容易,因為博物館的特殊性使得觀眾深入其中有很多限制,而在博物館工作的人則有地利之緣,更重要的是有情感的基礎(chǔ)。

基于上述,就有了我的這些在業(yè)之余的與博物館相關(guān)的建筑攝影。這是一個關(guān)于博物館建筑空間與光影的專題報告——以攝影為手段。

2012年2月27日初稿,3月10日修改