|

與其說劉君繪畫作品中的“仕女”與“光頭”形象是一種符號的話,不如說是一個標志更確切。

劉君繪畫所用的形象是從他的雕塑中來,他的繪畫和他的雕塑是一個藝術整體,有著同樣的藝術指向,也有著同樣的藝術品格,制作細膩,和諧唯美之中夾帶著詼諧和詭秘。他充分運用繪畫空間刻意的設計和制造魔幻,努力讓那些中性的“光頭”諸神歸位,在具體的時態(tài)中找回各自的靈魂和角色。尤其是那些無性別、無年齡、無表情的“光頭”形象在與特定時空嫁接后,即刻成活并顯露出抽象和具象的雙重意義。于是,“光頭”們千變萬化起來,自然而愉快的接受既定的命運。這也是劉君的作品給人的第一印象。

我看劉君的作品在兩個方面最見智慧,首先就是標志性的形象,再就是這些形象的妙用。關于形象問題,在上個世紀中國長達幾十年的美術創(chuàng)作中最常聽見的一個詞叫“典型形象”。這種典型形象似乎有一定的代表性,但它最終顯現(xiàn)的是一個活生生的、具體的、有性別的、有年齡段的、有明顯社會身份的甚至是有明確政治傾向的人。它因代表某些或者某一類而受到運用上的局限。這種典型形象的產(chǎn)生過程類似篩選和組合,雖有思考方面的機制但缺乏創(chuàng)造性,這和當代藝術中的再造形象是兩回事。劉君的理念也是與之相悖,他希望制造出的形象具有最普遍的意義,是最大的精神載體,這樣的形象應該是多數(shù)人心理認同的形象。這個形象不是個性的,他不是某個而至少是某一群;他的“像”起碼具有人類某種共同的品質。創(chuàng)造一種理想的形象是一個艱苦的過程,藝術家運用了視覺之外的感知力和判斷力,避開“激動”選擇常態(tài),剔除個性取其一般,最后拋開男女定為中性。這也就是從“仕女”到“光頭”的形象演變過程。正是這些中性的“光頭”為其后的繪畫提供了相當大的精神空間。取其中性的形象也顯示了畫家的聰明與智慧,正所謂“極高明而道中庸”。

形象的運用更有奇妙之處,這在作品上十分明顯。

《仕女系列》對于劉君應該說是很成熟的樣式,這個題材從雕塑到繪畫,再從回繪畫到雕塑,經(jīng)歷了幾個反復的驗證。這方面的研究把藝術家的興趣圈定在對人性的思考方面并一路做下去。

繪畫《仕女系列》的形象也是雕塑仕女的形象,劉君的仕女在嚴格的意義上講非古非今,貌似古代的裝素下面是世俗的面龐,這是一個物欲、貪婪、情欲、精神放縱和對應著的帶有格律的古典形態(tài),它們在矛盾中共存,從古到今并向著未來。這種香艷的略帶媚俗的“仕女”明顯的在揭示一個存在:這是相對完善的人。人類有一個通病,就是為了某種尊嚴或某種目的不斷的制造謊言并吞噬謊言。人類在歷史中的形象經(jīng)常被集體修飾過,那是不真實的,人是最富情感的動物,豐滿的人性之中包括所謂低俗的情感,那也是一種能量,來自本能的力量。

《仕女系列》就是用活生生的形象來修補概念上的缺憾,展現(xiàn)給人們真的“像”。

“光頭”是劉君造像的又一個層次,它與仕女不同,它剔除所有多余的東西,排除了一切矛盾,只留下一種精神。這里也不難看出作者的心機,尋找一種最大眾的、最常見的也是相對恒定狀態(tài)。單看這個“光頭”,它默然,有種無所畏懼、處事不驚的感覺,還有一種無限容納的寬廣和無生無死的坦蕩。看久了會覺得其中潛藏一種“禪”的味道,一切都是淡淡的,令人感到“梵我一如”。

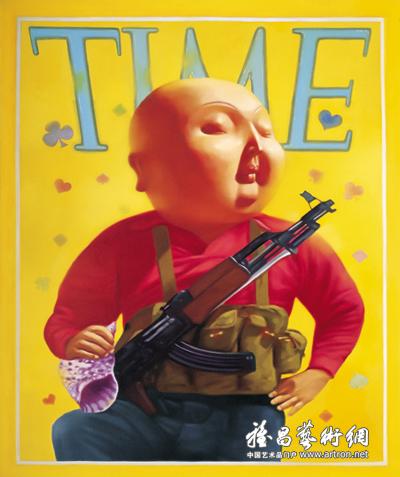

《TIME系列》和《結婚系列》在題材上是一種對照,一動一靜。《TIME系列》是“光頭”與時代對接,這樣就產(chǎn)生了極大地戲劇性,“光頭”符合了服飾的身份,定位在具體的時空中。當你發(fā)現(xiàn)不同時期、不同身份的人有著同樣的面容和神情時,就耐人尋味了……

在描繪“時代”的主題時,畫家直接運用“時代周刊”的封面樣式,除增強時代信息外又帶有傳媒、大眾文化與藝術家之間的微妙關系。起碼權威刊物封面上人類精英的位置被無名無姓之人占據(jù),足以讓平民百姓聊以自慰。

《結婚系列》是平緩的和略顯莊重的。真的,在人的一生中悲和喜都是暫短的,沉默、平緩占了絕大部分。結婚是人與人、人與某種生活方式發(fā)生關系的諸多因由中的一種。因此,結婚除了它的原意外又暗喻了極大地思索空間。在這個空間里你可以從多方面去思考,民族性格的、個人命運的、社會機遇的等等。這種空間不限量,這種思想空間正是藝術作品的魅力所在,這種效果也正是藝術家的追求。

還是回到畫面前吧,看著那些“好玩”的光頭,你會不時的拉回精神把對畫的全部追問集中在這些形象上,你甚至會有這樣的念頭:那是誰?或許你能夠聽到一聲輕輕的回答:“是你”。 |