《無題》(局部),201×184×15(厘米),鐵板,中國碎瓷片,鐵絲,2010~2011

“一個希臘人,一個意大利人,一個地中海人,一個歐洲人”

1956年,庫奈里斯20歲,從希臘家鄉(xiāng)比雷埃夫斯搬到羅馬,進入羅馬美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)。起初幾年一直在繪畫,然后他創(chuàng)作了他的符號和字母作品,大的黑體字、箭頭或者數(shù)學(xué)符號,“尺幅和我的房子一樣大”。在他眼里,社會是“完全沒有精確的框架”的片段,所以藝術(shù)也是片段式的,充滿戲劇性。

1967年他在畫框里放入了一只活鸚鵡,兩年后他拉來12匹馬并拴在羅馬L'Attico畫廊的四壁展出,兩次都徹底顛覆了當(dāng)時藝術(shù)的邊界。馬匹是藝術(shù)中常見的符號,在西方,從希臘時代的巴特農(nóng)神廟到卡拉瓦喬的作品里,都可以看到馬的形象,但不同的是,庫奈里斯?fàn)砍龅氖?2匹活馬。從他采用動物創(chuàng)作之后,當(dāng)代藝術(shù)在后來逐漸盛行以動物為媒介的藝術(shù)現(xiàn)象,如20世紀(jì)90年代初英國“年輕一代”的藝術(shù)明星達米恩·赫斯特(Damien Hirst)剖過牛,比利時藝術(shù)家威姆·德沃耶(Wim Delwoye)畫過豬。而庫奈里斯區(qū)別于后來激進者的地方或許是,“知道自己要去哪里冒險”。他不會去尋找公眾,他不在乎這個。他自視為浪漫的理想主義者。

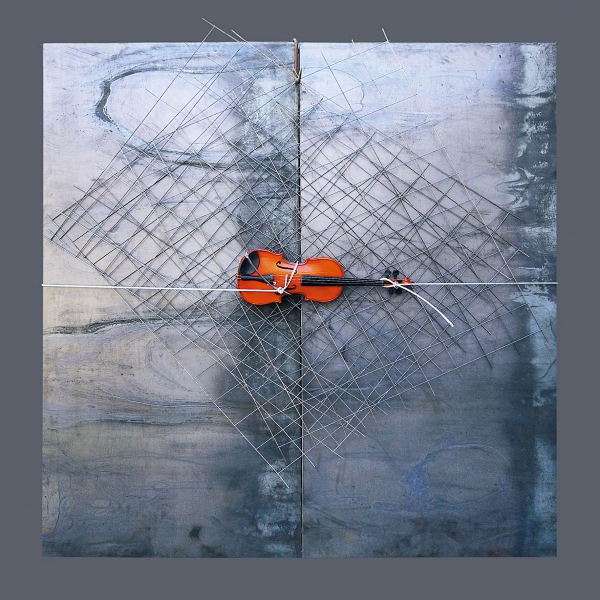

《無題》,200×180×20(厘米),鐵板,鋼絲網(wǎng),小提琴,鋼絲,2010~2011年

在他那只著名的鸚鵡現(xiàn)身畫框的1967年,“貧窮藝術(shù)”運動(Arte Povera)也在意大利由批評家杰馬諾·切蘭(Germano Cerlant)命名了,庫奈里斯是促發(fā)這個命名的為數(shù)不多的年輕藝術(shù)家中的一個。這一運動并不局限于意大利本土,切蘭在1967年寫的《貧窮藝術(shù)》一書中,提到了意大利藝術(shù)家馬里奧·梅茲、庫奈里斯、鮑里尼和皮諾內(nèi),也包括德國藝術(shù)家博伊斯、荷蘭藝術(shù)家迪貝茨以及美國藝術(shù)家卡爾·安德烈等人。“貧窮藝術(shù)”主要指藝術(shù)家選用廢舊工業(yè)材料和日常自然材料或被忽視的其他材料作為表現(xiàn)媒介,注重它們的重量和結(jié)構(gòu)的對比,推崇形體本身的意義,藝術(shù)家們一邊旅行一邊創(chuàng)作。“對他們來說,重要的不是再現(xiàn),而是一種姿態(tài)。”“這種以原始而質(zhì)樸的物質(zhì)靈活建構(gòu)的藝術(shù)方法和藝術(shù)形態(tài)被認(rèn)為是觀念藝術(shù)的一個流派。”

在這之前,有波蘭戲劇家格洛托夫斯基提出的去除一切附加物的“貧窮戲劇”。而在差不多同一時期,意大利產(chǎn)生了以德·西卡、羅西里尼、安東尼奧尼和費里尼為主將的新現(xiàn)實主義電影運動。從戲劇、藝術(shù)到電影,都是帶有戰(zhàn)后問題的一代藝術(shù)家。庫奈里斯本人也強調(diào)“貧窮藝術(shù)”意味著戲劇感,而這種戲劇感從文藝復(fù)興早期的卡拉瓦喬開始,就一直存在于整個意大利傳統(tǒng)。

1986年,國際藝術(shù)雜志《Flash Art》有一期刊登了庫奈里斯和博伊斯、安塞姆·基弗、恩佐·庫基的對話,在談及創(chuàng)作中個人的能力時,他說了一句可以透徹呈現(xiàn)他全部藝術(shù)建構(gòu)觀念的話,他說:“當(dāng)博伊斯戴上麥克風(fēng),我覺得這就變成了文化的一部分,因為博伊斯具有將麥克風(fēng)轉(zhuǎn)化成文化的能力。”

生活中,庫奈里斯把自己標(biāo)識為“一個希臘人,一個意大利人,一個地中海人,一個歐洲人”。他說,作為藝術(shù)家,他在意大利找到了一種邏輯和一種語言,所以在這個意義上,他“以為自己誕生在意大利”。但離開希臘56年后,他仍是一個捍衛(wèi)雅典衛(wèi)城和《荷馬史詩》的希臘人,骨子里具有游吟的“希臘性”。談話中,他不斷提到《奧德賽》的意象:一個為了尋找理想國而不斷旅行的人,“奧德賽,這個名字本身的含義就是指‘別離’或與之相關(guān)的語詞”。他說,在希臘文學(xué)里,“重返”(return)意味著結(jié)構(gòu)變化,每件事物都可以在重返中得到解釋。但他更關(guān)注“別離”——“對我來說沒有重返,或者說,重返了就立刻出發(fā)。”在藝術(shù)創(chuàng)作中,庫奈里斯認(rèn)為混亂和缺乏秩序感不是一回事。他說:我的作品本身表現(xiàn)得缺乏秩序感,但前提是內(nèi)在必須有秩序,否則,表現(xiàn)出來的就是混亂。

采訪結(jié)束后,攝影記者過來為庫奈里斯拍照。他拒絕返回展廳和自己的作品合影,要求我們把咖啡館里的大咖啡機當(dāng)作背景,因為他喜歡機器頂上的那只鷹。看完照片,他舉起拳頭晃了晃:“看,我多像一個19世紀(jì)的革命者。”

|