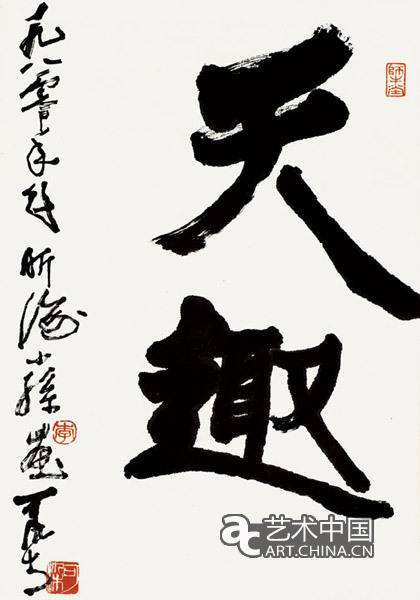

中國畫研究院院長-李可染先生題字 就“繼承性”的山水畫而言,他的作品較多的呈現(xiàn)出偏“南派山水”一宗的婉約、清淡、柔和的氣質(zhì)。《獨(dú)立朝陽》的空靈、清秀之氣,不由得使筆者想起了倪瓚的《漁莊秋霽圖》。相比之下,此圖沒有云林“一江兩岸”那種“過分”的蕭疏,但其“遺世獨(dú)立”的傲骨之氣也并沒有因之而減少一分,昕海的“草草逸筆”,同樣寫出了“不在形似,但求自娛”的胸臆。在《雪滿青嶺》、《吐納云氣晴云出》、《潤物細(xì)無聲》及其有些山水小品中,雖然運(yùn)用了披麻、折帶、荷葉等傳統(tǒng)文人畫中的技法,但是山川、云雪、煙雨等物象的大膽抽象,是在傳統(tǒng)繪畫中無處可覓的;對(duì)于筆墨關(guān)系的重新組合——大面積的墨色的追求,則顯示了時(shí)代之感。他的有些小青綠山水,格調(diào)也是同樣平淡天真,如作品《水凈覺天秋》,只是由于主要的山水部分“空勾無皴”,而顯得更加的高古。 在他的作品當(dāng)中,與上述作品面貌不同的是他的《素雪覆千里》,剛硬、勁力的勾、斫與小斧劈的運(yùn)用,使得畫面有一種逼人的冷峻與雄渾。這種硬、緊的氣勢,則出于“北宗”的藝術(shù)傳統(tǒng)。《幽谷清逸圖》也可以說是偏“北派”的。此畫構(gòu)圖雄偉,有北派山水的大江大河之感;線條剛硬、勁力突出了山石的方正與棱角;但山石的皴法可以看出是“南北”兼用的,小斧劈、米點(diǎn)皴與“渲淡之法”很好地混溶于一體,并以“青綠”之色罩染;山水、民屋、漁船的形象也比較實(shí)。總體而言,已此畫無李、劉、馬、夏之風(fēng),仍然是清逸、秀潤之氣溢于畫外。他的淺降山水《嶺上風(fēng)云》倒是有一種“吞云吐霧”的磅礴氣勢,這在他的作品中是難得一見的。 王昕海還有一類作品是在繼承傳統(tǒng)中又帶有“拓展性”的繪畫,如作品《夕陽》:較為大面積的對(duì)于暖紅色的暈染,是中國傳統(tǒng)繪畫中較為顯有的(一般而言,在中國古代的繪畫理論中是崇尚古樸素雅,而排斥艷麗的色彩的:五色令人目盲;五音令人耳聾;五味令人口爽),但最終格調(diào)卻未因此而降低,畫面中充溢著一種和諧、天真之美;有的作品則輔之以“拓印”的技法,如作品《幽谷》,這也是在傳統(tǒng)繪畫中所沒有的,由于作者很好的把握住了中國古代哲學(xué)中“有與無”、“虛與實(shí)”的辯證關(guān)系,繼承了繪畫傳統(tǒng)中“空靈”這一精髓,依然使畫面保持住了傳統(tǒng)的“文人精神”。縱觀王昕海的藝術(shù)創(chuàng)作,無論是延續(xù)傳統(tǒng)的水墨創(chuàng)作,還是繼承中又有開拓的各種嘗試,都有一種抽象感——他的藝術(shù)體裁是表達(dá)精神的、抽象的,而他所追求的筆墨技巧也是“線”與“面”的抽象美,這得益于畫家對(duì)于中國傳統(tǒng)繪畫中“得意”而“忘形”的審美精神的深刻體悟,而這種“得意于象外”的藝術(shù)精神正是幾千年來中國藝術(shù)傳統(tǒng)的精髓——大音希聲,大象無形,道隱無名。 如果套用西方的理論術(shù)語,王昕海的藝術(shù)創(chuàng)作是符合藝術(shù)自身的發(fā)展規(guī)律的,是以“藝術(shù)本體”的完善為目的的,是“為藝術(shù)而藝術(shù)”的。而如果立足于中國傳統(tǒng)文化,則可以說昕海是“為人生而藝術(shù)”,是對(duì)于人格修養(yǎng)與藝術(shù)修養(yǎng)的錘煉;是一種“樂由中出,禮由外做”的儒家精神;是一種“情深而文明”;是時(shí)代精神與藝術(shù)家人格同藝術(shù)表現(xiàn)三者之間的統(tǒng)一。他以中國傳統(tǒng)文化精神作為其創(chuàng)作的支點(diǎn),并在繼承的基礎(chǔ)上又有所創(chuàng)新,在“延續(xù)”的同時(shí)又能夠“開拓”。而古時(shí)薪火相傳的“文人精神”,對(duì)于昕海則轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘环N超然于都市喧囂的恬淡,表現(xiàn)為一種無爭、無為、善良、平和的處世之道與人生哲學(xué)。 |