文 / 張曉凌

|買鴻鈞 ,北京畫院專職畫家,中國美術家協(xié)會會員,國家一級美術師,北京市青聯委員。1969 年生于河南博愛,回族。5 歲始,得從宗教學者、書法家林化南先生的文化啟蒙教。先后畢業(yè)于中央民族大學(原中央民族學院)美術系、中央美術學院助教研究生課程班。問業(yè)于陳昔未、何海霞諸前輩,曾在北京、山東、深圳、河南、江蘇及韓國、日本、法國、英國、奧地利等地舉辦個展和聯展。作品入選由第九屆全國美展、第四屆全國中國畫展、第二屆中國美術金彩獎、第二屆北京國際美術雙年展之“中國中青年藝術家精品展”、 “北京風韻” 等國家重要美術展覽,曾獲“建國五十周年暨迎接澳門回歸全國詩人、書法家、畫家作品大展”金獎。出版有《中國當代名家畫集 ? 買鴻鈞》 (人民美術出版社)、 《煙云供養(yǎng) ? 買鴻鈞詩文書畫》 (中國書店)、 《走近經典——當代中國畫名家系列 買鴻鈞 ? 卷》 、 《買鴻鈞畫集》 、《中國山水畫分解圖典》 、 《詩人畫家買鴻鈞》 、《中國山水畫臨摹與創(chuàng)作》、《中國美術家·買鴻鈞》、《東鱗西爪集》等。

依某些批評家的意見,當下的中國畫已進入前所未有的繁榮階段。理由當然很多,比如市場利好,風格多樣,且逐步國際化等等。這些議論大體不錯,然而,換個角度,我們卻也不難看出,所謂的“繁榮”,多是用市場功利主義的毒汁澆灌出來的。換句話說,中國畫的繁榮,不是在學術的沃野里,而是在市場、名利欲望的糞土中生長起來的。近年來,中國畫諸般學術問題被撂荒,再也激不起畫家、理論家的興趣,即可作為例證。單以精神指標而言,我有足夠的理由將當下中國畫的整體狀況稱之為“繁榮中的荒蕪”。

具體到畫家個體身上,我也有一個詞,叫作“自我劣化”。意思是,畫家過度依傍于政治,沉湎于市場所導致的自我品質的日益惡化,具體一點講,就是精神的自我退化,學養(yǎng)的自我荒漠化,以及人格的自我放逐——這與當下環(huán)境的劣化倒是步調一致。我這樣說,并非想一棍子打倒一大片,而是借這個詞來作一點文化警示,另外,也趁這個機會向傳統(tǒng)文人的修為獻上我的敬意。癸已冬月,在北京畫院參加齊白石先生 150 周年誕辰紀念會,再拜讀齊白石的詩稿與畫作,更加深了我的這種情緒。當然,我始終未放棄這種奢望:在熙攘往來皆為利的人群中邂逅風骨純正、姿態(tài)清脫的文人畫家。近日,也是在北京畫院,偶遇畫家買鴻鈞,觀其畫,讀其詩,又把玩其書法手札,方知自己的所望非虛。買鴻鈞很少在場面上走動,比起畫家的身份,他更像個隱士:形象清癯,性格內斂,談吐含蓄。每日沉醉于畫作中的姿態(tài),有一種孤寂的愴怏之美。植入現代社會的一顆古典的種子——初識買鴻鈞,我便留下了這樣的印象。

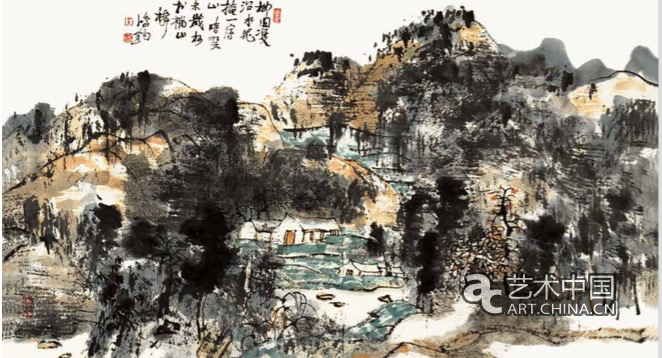

觀買鴻鈞的畫,若夢游南北山水,有北方的巨巒大嶂撲面而來,石骨錚錚,肌理蒼然,皴擦如刮鐵,如斧劈,且植被豐茂,干枝粗葉,交相輝映,板橋、農舍、古剎、阡陌雜陳其間,氣象沉厚而宏敞;又有南方的坡石潤明,溪岸空濛,山光水色,滉漾在目。無論南北,買鴻鈞的運墨操筆,皆率性而為,或如天馬駭足,不肯稍就籠絡;或如人行夜山,望之沉厚奇古。筆意縱橫處,畢現 大自然生機自暢的氣息,讓觀者領略到精神駕馭于山林之外的宇宙感。

以正統(tǒng)的眼光看,買鴻鈞的從藝道路并不算太順暢。買鴻鈞生于 20 世紀 60 年代末,幼時接受祖父好友林化南先生書法啟蒙,入小學后隨白河先生學畫,又拜師修練武術。稍長,跟隨當地名票逯樹林先生學習京戲。18 歲時,買鴻鈞孤身北上謁見水大家何海霞先生,多次聆聽教誨,受益良多。此后,買鴻鈞雖受業(yè)于學院,卻一直無明確的師承,若非北京畫院院長王明明的慧眼識珠,買鴻鈞極可能成為一個漂泊式的文人畫家。從買鴻鈞的成長史中,我讀出了兩點意思:一是其書法、繪畫根源于幼時雜學百家的民間啟蒙;二是,社會游歷鑄就了買鴻鈞俠膽文心式的性格。關于后一點,再多說兩句。近世以降,迫于政治情勢,執(zhí)著于以身許國之士,多儒俠不分。儒家入世的士大夫性格中,往往內蓄著夾輔群生、尚俠輕生的游俠精神。這種精神,不僅完整體現了中國現代知識分子的價值取向,也構成現代中國自立自強的人格支點。落實于藝術上,這種性格即轉化為“變法圖強”的歷史擔當和“逍遙法外”的創(chuàng)新精神,近現代中國美術之所以數破歷史之困厄,由弱至強,端賴于前輩們儒俠合一的人格精神。然而,讓人難以釋懷的是,半個世紀以來,為環(huán)境使然,為制度所拘,這種人格精神逐漸困頓萎靡,所承者寥寥。今日能從買鴻鈞身上覓其蹤跡一二,足令人寬慰。由此,我們也找到了買鴻鈞藝術的性格起點。

除卻人格上的原因,買鴻鈞繪畫的另一個起點是書法。說到“以書入畫”,我一直有這樣刺耳的看法:當今畫家與五四新文化運動一代畫家相比,無論在人文上,還是在書學上,均每況愈下,至少有兩個世代的代差。這個論點,當今畫家們聽了也許很不舒服,卻是不爭之事實。我們在撰寫中國現代美術史時,以黃賓虹、齊白石、潘天壽、張光宇為代表的畫家書法,足可列為一章,時至今日,哪里還能尋到這般風光?出于這個原因,我更看重買鴻鈞的書法成就。買鴻鈞的書法從柳公權起手,繼而取法魏碑、晉人及明清諸家,以行書見長。其書筆法敦厚扎實,重似崩云的運筆中,不失易簡流速之態(tài)。其手札尤為精彩,觀其近來所書的手札,用筆窈窕出入,線條圓潤虬勁,時而整齊沉厚,時而起伏翱翔,若俠士舞劍于曲旃之上。趙之謙說:“畫家不能書,必有市氣”,由此而論,“以書入畫”不僅僅是中國畫創(chuàng)作的基本門徑,也有其風格學乃至境界的意義。買鴻鈞起步于書家,成業(yè)于山水畫家,即可作如是觀。

觀買鴻鈞的山水作品, 我想到了八個字: “樸拙古厚,空簡秀潤”。這八個字,也可作為買鴻鈞兩種山水體格的名稱,即“樸厚體”、“空簡體”。前者承北方山水畫派的余緒,結體古奧奇崛,境界闊遠而深閎;后者借江南小景,多破前人遺法,結構、筆墨皆依心游藝,盡顯發(fā)亂釵脫的異端之美。

先看“樸厚體”。以師承脈絡而言,買鴻鈞的山水大抵以北派為根基。其全景式的構圖,森嚴工謹的結構,沉厚生辣的筆墨,以及近于實景的寫真性圖像,既得五代北方畫派、北宋院體的遺韻,又與李可染的寫實性山水畫風有著內在的邏輯關系。不同的是,買鴻鈞近年來以此為基礎,又斜出一刀,試圖以南方文人畫的筆墨韻致來重構北方山水的結構。我以為,這是買鴻鈞超越南北畫派,構建新山水美學的機智抉擇,也是他形成“樸厚” 山水新體的路徑與基石。 作為一種新的山水體格,倘若細究其含義,可梳理如下:其一,以南方文人畫濕筆帶墨的筆意入北派圖真之結構,化理性的丘壑再現為主體性的筆隨情轉,既強化了筆墨寫心達意之功能, 又不遠離來自寫生的視覺經驗。其好處是,去北派山水之枯硬而存其闊遠雄渾,越南方文人畫之氣局而留其秀潤空靈。 在畫面上,這種風格突出地表現為筆墨的蒼而潤,結構的實而虛, 格局的博而約, 最終歸于氣象的渾淪雄逸。其二, 勾勒與皴染的關系由正輔轉化為主賓一體。買鴻鈞“以書入畫”的線條勾勒非常有特色,入紙后如清風驟至,平面生變,波瀾不絕。時而如檜根入石,疏爽霸悍;時而如春雨酥地,清簡疏秀。且墨隨筆至,隨性依景或皴或染,反復積漬,遂使墨法層層顯露,至沉厚而不返。

這方面可舉的例子甚多。如《西山紀游》(2008)、 《秋風上雄關》 (2011)、 《云水蒼茫》(2012)、《太行秋風》(2005)、《白岳道場》(2011)等。《西山紀游》描繪西山秋景,其山勢嵯峨,樹木攢簇稠密,時隱于霧靄蒼茫之中,間有樓臺亭閣, 逶迤而上, 深然于遠岫遙岑之外。這幅畫的用筆圓潤且凝重, 間或有生渴之筆從之,墨色隨機而化,相互生發(fā),洋溢出天趣飛翔的浪漫意味。《白岳道場》也是買鴻鈞用力甚勤的一幅作品。或許視山水為道場之緣故,此圖展卷即有神山圣水的氣息撩人心魄。近處,蒼松虬然,黛玉覆翠,中景拉近勾皴,取其大勢,以線的宛轉交錯帶動墨色的濃淡干濕變化,所塑造之險絕崖壁,似欲從遠景的峰巒疊嶂中奔突而出,聲勢奪人。晚靄明滅間,亂云飛渡,群峰鼓蕩,似有金玉之聲回蕩于明泉幽壑, 如洪鐘駭聽, 聲聲入耳,令人心神浮游于塵境之外。

再看“空簡體”。近 10 年來,買鴻鈞在“樸厚”體格之外,另擇生機,著意于“只問筆墨,不問丘壑”,形式上以“空簡”為特征的水墨新體創(chuàng)作。這雖然算不上一次創(chuàng)作的轉型,卻也暗含著從客觀視覺經驗向意象形態(tài),從山水實寫向主體胸臆直抒,從傳統(tǒng)筆墨程式向表現性水墨語言的審美轉換。 所謂 “空簡” , 從語義上理解即 “虛疏”;哲理層面的意思是將宇宙繁復的現象及變化的理法提升為簡單的象征性符號;在審美表現上, 則意味著刪繁就簡, 形簡而意繁, 形虛而意足。具體到筆墨形態(tài)上,買鴻鈞創(chuàng)造性地將多次的勾皴,層層的積墨、積色,省略為疏線大點,合勾皴染的遞進性關系為一次性的過程。在操筆弄墨的過程中,依靠筆勢的運動、筆端的變化來控馭整個過程, 以期達到點拂斜劃處, 無不機趣盎然,荒疏缺落處,無不精氣彌漫的高度。

石濤曾將物象、 技巧視為 “法障” 。 何以破障?石濤提出 “了法” 之論。 其含義是, 通過明理見性,破解法障,方能達到超越物象,法外求趣的自由境界。買鴻鈞執(zhí)著于“空簡”體的理念與實踐,或許可以看作是對石濤之論的隔空回應。

品鑒“空簡”體作品,猶如與元人對話。《天涯寂寂》(2008)以濕墨落紙,筆意輕若游霧,華艷而飄蕩,偶以焦墨皴擦打點,線墨錯落間,迸發(fā)出鷹擊花飛式的暢快,筆墨的荒疏與迷濛絲毫不掩整體的“恍然有象”。《湖山清興》(2001)則有漸江的遺風:造型在化圓渾為方折中,筆墨在超拔的孤寂冷峻中,一變?yōu)橹黧w胸中丘壑的傾訴。 “空簡” 體中, 令人擊節(jié)者尚有 《天嶺》 (2005) 、 《道幽》(2005) 、 《名山放眼》 (2005) 等多幅。 其中的 《道幽》,形至極簡,線則如篆籀,瘦勁可觀,粗爽而張揚, 勢如驚蛇失路, 欲進還退, 盡顯率意超曠之美。

上述種種論題,似可歸結于此:買鴻鈞何以能在題材、圖像、筆墨、形式諸層面融通南北而自成一格?這個命題很復雜,但答案卻簡單,那就是,買鴻鈞比同代人更早地返回至中國山水精神的原點,并在那里重新出發(fā),再構當代山水之新體格。那么,何謂中國山水精神的原點, 簡略的答案是: “游觀” 。用學者劉繼潮的話來講,“游觀”即本體經驗的綜合直觀,是天人合一式的相融互生的開顯與呈現,蓄蘊著宇宙自然意識、倫理價值與人文理想,創(chuàng)造性地生成意象造型的秩序、結構和形式。在創(chuàng)作實踐中, 買鴻鈞正是以此本體觀, 游觀南北, 俯仰往還,在虛靜、自由的狀態(tài)中,物我相融,以筆端機趣幻化出峭拔之心象,從而體格獨具的。

以買鴻鈞的年齡,他的新山水探索尚處于變動不居的狀態(tài)中,“體格”之說,只具相對性意義。在他身上,最寶貴的品質是“坐破蒲團,靜參默悟” 式的殉道精神。我堅信,在這個浮躁奢華的年代,沒有什么比這種精神更有力量了。 從這個意義上講,我們對買鴻鈞的任何期待和希冀,都會在他的筆下燦然開放