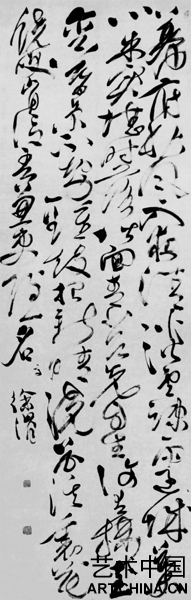

“忘情”是對某種力量傾心的服從,它能使人獲得“內(nèi)在的坦蕩與豁達(dá)”,解脫平時各種糾纏自己的欲念、顧慮和畏懼,讓技術(shù)上的把握得到最大限度的發(fā)揮。這時他既是“我”,又不是通常意義上的“我”,他變成了“另一個”,這個新“我”打破了“我”原有的疆界,無拘無束,如有神助。如果其他條件契合,不說產(chǎn)生杰作(這是一個相對于書法史的概念),超越作者日常水平是完全可以期待的。 當(dāng)書法還處在“日常書寫”階段時,“忘情”并不是罕見之物。例如在20世紀(jì)30年代才從日本傳回國內(nèi)的《喪亂帖》、《頻有哀禍帖》、《孔侍中帖》以及人們并不陌生的《苦筍帖》等,很可能都是“忘情”狀態(tài)下的產(chǎn)物,只是或因長久不在人們視線中,或因尺幅短小,不曾享有《蘭亭序》等作品的尊榮,其實它們都屬于同一類的作品。 可以說,“忘情”不過是不計得失的日常書寫的極限形式。由于“忘情”與日常書寫的聯(lián)系,這些杰作中的“忘情”,本身就是生活中的一個事件,真實歷史中的一個片斷。雖然作品由天才之手來完成,但保留著回到所有人心中去的道路。 然而,時代變遷,書法創(chuàng)作自覺意識的演變,使“忘情”的性質(zhì)悄悄發(fā)生了變化。 宋代以后,由于自覺意識的發(fā)展,因“忘情”而創(chuàng)造出杰作幾乎成為一種神話。在日常書寫中,做到“忘情”并不困難,但放松的書寫在技術(shù)上達(dá)不到杰作的要求。這種矛盾阻斷了通過“忘情”而創(chuàng)造杰作的道路。久而久之,對“忘情”含義的理解也悄悄發(fā)生了變化。 激情并不缺乏,天才的書法家也不缺乏,但是由于自覺意識的發(fā)展,人們再也無法真正擺脫對技術(shù)的關(guān)注,狂放如徐渭,痛切如晚年的王鐸,才華、技巧都是一個時代的頂尖人物,但是他們在創(chuàng)作中也無法真正達(dá)到前人那種“忘情”的狀態(tài)。 徐渭幾近癲狂的草書作品,實際上只是一種節(jié)奏的延續(xù),它是作者竭盡全力保持的一種狀態(tài),而不是隨著心情的波動,書寫的自然生發(fā)(圖6-21)。王鐸的焦渴、激切富有感染力,字結(jié)構(gòu)和章法看來也隨心所欲、毫無拘束,但整個作品張弛之間仍然反映出有規(guī)律的變化。  6-21? 明? 徐渭? 杜甫詩軸 6-21? 明? 徐渭? 杜甫詩軸 從那以后,又過去了幾百年的時間。由于創(chuàng)作自覺意識的發(fā)展,“忘情”與杰作的共生幾乎絕跡,但人們始終保持著對這種狀態(tài)的敬意。在書法史上那些“忘情”的杰作中,隱藏著一種藝術(shù)最神秘的機(jī)制:到達(dá)巔峰狀態(tài)時各種要素的遇合。在書法史上,不同的時代,要素的構(gòu)成肯定會發(fā)生變化,但也不可能全部改變。而改變是如何發(fā)生的?新的遇合由哪些要素組成?這些問題,對后人永遠(yuǎn)具有無窮的魅力。 忘情無疑是典型的無意識狀態(tài),但對忘情的關(guān)注、追求卻是典型的自覺意識。這種矛盾生動地反映了中國藝術(shù)中意識與潛意識之間強(qiáng)大的張力。 對“忘情”、“自然”、“做作”、“匠氣”的討論貫穿整個書法史。但是在創(chuàng)作實踐中,理想狀態(tài)的性質(zhì)卻悄悄發(fā)生了改變。 |